Linke Publikationen: Theorie ist spannender, wenn sie mit der Praxis korrespondiert

Sie heissen «Hammer and Hope», «Lux» oder «Parapraxis»: In den USA experimentiert die Linke mit neuen Publikationen zwischen Forschung und Aktivismus.

Akademie und Aktivismus werden nicht so gerne zusammen gesehen. Während die einen möglichst objektiv forschen, analysieren und lehren sollen, haben die anderen politische Ziele – was ja meist eine gewisse Befangenheit mit sich bringt. So wie von Journalist:innen erwartet wird, dass sie den unmöglichen Grundsatz der Neutralität befolgen, so wie es bei öffentlichen Intellektuellen generell eher als Stärke gilt, wenn sie Distanz zum Gegenstand ihrer Kritik bewahren, so müssen sich Wissenschaftler:innen in der Regel dafür rechtfertigen, wenn sie sich zu stark für eine Sache einsetzen.

Was aber passiert, wenn man die Trennung dieser Felder bewusst aufhebt, die Grenzen der Professionen verschwimmen lässt? Dann zeigen sich mitunter manche Dinge in neuer Schärfe.

Hybrider Charakter als Stärke

In den USA ist in den vergangenen Jahren eine Reihe von linken Publikationen ins Leben gerufen worden, bei denen der Hybridcharakter gerade die Stärke ist. Eines dieser neuen Medien ist das Magazin «Hammer and Hope», das seit Mitte Februar online ist und sich «Schwarzer Politik und Kultur» widmet, wie es auf der Website erst mal recht allgemein heisst. Wer sich durch die Texte liest – eine Mischung aus Reportagen, Analysen, Kommentaren, Gesprächen und Kulturkritiken –, spürt schnell, dass hier nicht nur Menschen aus verschiedenen beruflichen Zusammenhängen gemeinsam nachdenken, sondern dass die meisten Mitwirkenden auch mehrere Perspektiven in ihrer Person selbst vereinen. «Hammer and Hope» wird von Leuten geführt und gefüllt, die sich selbstbewusst-zweifelnd zwischen politischer Organisierung, akademischer, journalistischer und künstlerischer Arbeit bewegen.

Eine der zwei Gründerinnen ist Keeanga-Yamahtta Taylor, die an der Princeton-Universität African American Studies unterrichtet, regelmässig für den «New Yorker» Essays schreibt und mit ihrem Buch «Race for Profit», in dem sie die rassistische US-Wohnungspolitik der sechziger und siebziger Jahre untersucht, vor wenigen Jahren für den Pulitzerpreis nominiert war. Sie hat sich in dieser Welt des Establishments durchgesetzt, obwohl sie eine offensive Sozialistin ist – eine «scholar activist», wie man sagt. Die andere Gründerin heisst Jen Parker und war bis zum Sommer 2020 bei der «New York Times» als Redaktorin für Gastbeiträge verantwortlich. Nachdem Parker einen Text von Taylor redigiert hatte, blieben die beiden Frauen in Kontakt und kamen im Lauf ihrer Gespräche zum Entschluss, dass die USA ein Magazin bräuchten, das sich «auf sinnhafte Weise mit dem Leben der Schwarzen Arbeiter:innenklasse auseinandersetzt», wie Parker gegenüber der WOZ erzählt.

Parker kündigte ihren angesehenen Job bei der «Times», auch aus Frust über die grosse Bereitschaft dieser Zeitung, reaktionären Stimmen eine Plattform zu geben. In der Folge entstand das Konzept von «Hammer and Hope», mit dem sie einige Stiftungen als Geldgeber gewinnen konnten. Der Name ist eine Anspielung auf das Buch «Hammer and Hoe» («Hammer und Hacke») des Historikers Robin D. G. Kelley über das Wirken der Kommunistischen Partei in Alabama in den dreissiger und vierziger Jahren. An diese radikal linke und oft vergessene Geschichte zu erinnern und anzuschliessen, sei eines der Ziele des neuen Magazins, so Parker.

Die Kraft radikaler Aktionen

Ein Highlight der ersten Ausgabe ist der ausführliche Bericht einer linken Graswurzelinitiative in Kansas City, die sich 2019 formiert hat und sich seither für die Rechte von Mieter:innen einsetzt. Man folgt den «KC Tenants» dabei, wie sie Proteste planen und Zwangsräumungen verhindern, wie sie an Mitgliedern wachsen und allmählich die Politik in der grössten Stadt von Missouri verschieben. Es ist ein unmittelbarer, selbstkritischer und bewegender Einblick in die Welt des politischen Organisierens, den man so in nur wenigen Medien bekommt. Man lernt etwas Grundsätzliches über die Möglichkeiten direkter Demokratie und die Kraft radikaler Aktionen. «Wir wollen eine Quelle nützlicher Informationen sein, ein Ort, an dem Leute für ihre Kämpfe und Kampagnen lernen können», so Parker. Die Onlineinhalte bleiben aus diesem Grund prinzipiell frei zugänglich. Geplant sei aber auch ein gedrucktes Heft, das möglicherweise nicht gratis sein wird.

Auch in den anderen Beiträgen von «Hammer and Hope» kommt eine Haltung zum Vorschein, die Karl Marx mit seiner oft bemühten, aber weniger oft umgesetzten elften Feuerbach-These auf den Punkt gebracht hat: «Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt drauf an, sie zu verändern.»

Der Philosoph und Autor Olúfémi O. Táíwò denkt mit diesem Anspruch über den Begriff «racial capitalism» nach; der Anwalt Chase Strangio warnt vor einem Feminismus, der trans Menschen ausschliesst. Welch immense Bedeutung weiterhin der Sommer 2020, der Proteste in historischen Ausmassen gegen Polizeigewalt sah, für die US-Linke hat, wird in einem Gespräch deutlich, das Gründerin Taylor mit Táíwò und der aktivistischen Anwältin Derecka Purnell geführt hat. Gewerkschaften, da sind sich die drei einig, spielen eine zentrale Rolle, wenn es um den Schritt von kurzfristiger Mobilisierung zu langfristiger Organisierung geht. Konstruktiv ist dieses Gespräch vor allem, weil die Beteiligten keine Distanz vorgeben.

«Die Rechten sind uns um Jahrzehnte voraus, nicht nur in Dollars», hält Táíwò in diesem Gespräch fest. Mit Blick auf den rechten US-Kosmos, der aus der Republikanischen Partei, Massenmedien wie Fox News, unzähligen aktivistischen Organisationen, Kirchen, Lobbygruppen sowie Milliardären wie Peter Thiel besteht, und auch angesichts der Mittelmässigkeit der Demokratischen Partei kann man zu keinem anderen Fazit als Táíwò kommen. Und dennoch tut sich was in diesem Land. Erst seit etwa einem Jahrzehnt kann man ja überhaupt wieder davon sprechen, dass es so etwas wie eine US-Linke gibt. Und die drückt sich eben auch in neuen und experimentellen Publikationen aus.

Lustvoller Sozialismus

Da wäre zum Beispiel das vor ein paar Monaten gelaunchte Magazin «Parapraxis», das sich mit der Theorie und der Praxis der Psychoanalyse beschäftigt. Erdacht durch die Historikerin und Autorin Hannah Zeavin, bewegt sich «Parapraxis» in der Tradition des Freudomarxismus – wiederbelebt werden soll das «linke psychoanalytische Denken in der Akademie und in der Klinik». In der ersten Ausgabe steht das «Problem Familie» im Mittelpunkt. Autor:innen wie Alex Colston, M. E. O’Brien und Max Fox dekonstruieren die Mythen dieser Institution. In einem Text geht es um die Frage, wie ein «Muttern jenseits der Mutterschaft» aussehen könnte, in einem anderen um die «Anti-trans-Panik», die derzeit von Rechten betrieben wird. «Parapraxis» ist anspruchsvoll und lebendig, kreist weniger um theoretische Probleme und nimmt vielmehr aktuelle Konflikte dieser Gesellschaft wahr.

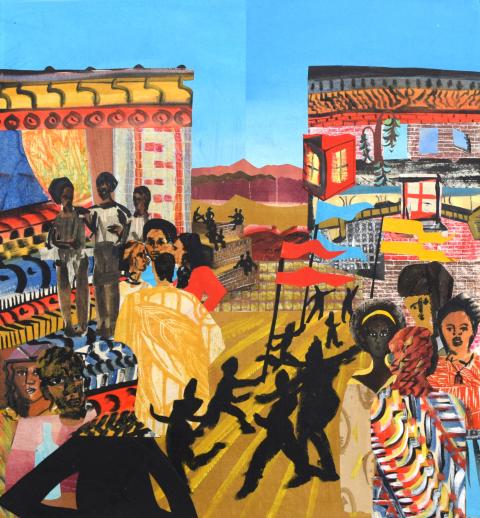

Etwas länger auf dem Markt ist das sozialistisch-feministische Magazin «Lux», entwickelt von der Journalistin Sarah Leonard. Sechs Ausgaben sind seit Anfang 2021 erschienen, die inhaltlich und optisch durch ihre Collagenhaftigkeit auffallen. Die Hefte sind bunt und verspielt, es kommen Autorinnen, Aktivisten und Akademiker:innen in langen Essays und kurzen Kritiken zu Wort, sie skizzieren einen antihierarchischen und lustvollen Sozialismus.

Genau wie bei «Hammer and Hope» und «Parapraxis» drücken sich auch bei «Lux» ähnliche Überzeugungen aus: Theorie ist spannender, wenn sie mit der Praxis korrespondiert. Und Politik? Das sind im besten Fall wir alle.