Auf allen Kanälen: Eine gefährliche Rede?

Auf Geschrei folgte Stille: Omri Boehms weise Rede auf dem Judenplatz in Wien lässt sich nicht für mediale Aufregungen instrumentalisieren.

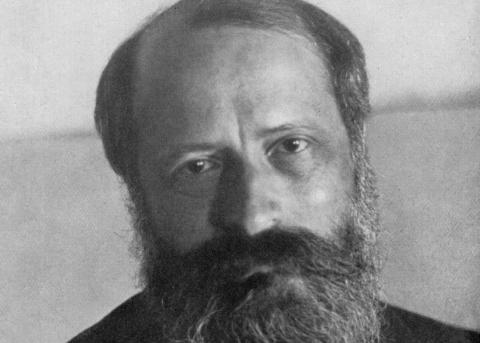

Einen Skandal hätte sie auslösen sollen, die «Rede an Europa» des israelisch-deutschen Philosophen Omri Boehm zur Eröffnung der Wiener Festwochen. Denn Boehm sei der falsche Mann am falschen Ort, zitierten österreichische Medien den Vizepräsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Ariel Muzicant.

Wäre er jünger, erklärte Muzicant zornig, würde er Boehm mit Eiern beschmeissen. Dies, da der Ort der Rede der symbolträchtige Judenplatz sein würde, zentraler Ort des Gedenkens an die 65 000 von den Nazis ermordeten jüdischen Österreicher:innen. Gerade dort dürften keine Positionen vorgetragen werden, die wie diejenigen Boehms dem Antisemitismus den Boden bereiteten.

Über Wochen wurde die Rede so zum Skandal hochgeschrieben. Nun hat Boehm sie letzte Woche dennoch gehalten. Und der Skandal? Es ist nichts aus ihm geworden. Im Gegenteil. Seither herrscht Stille.

Menschenwürde für alle

War das, was der Philosoph 2020 in seinem Buch «Israel – eine Utopie» über Israel und Palästina geschrieben hat, wirklich so gefährlich? Er dachte darin die Gründung eines gemeinsamen israelisch-palästinensischen Staates an. Die Zweistaatenlösung sei historisch gescheitert. Dies, da das Bevölkerungswachstum der Palästinenser:innen längst alle Pläne, ihnen dereinst einmal einen kleinen Teil des umkämpften Territoriums zuzugestehen, zur Makulatur mache. Undenkbar sei auch, dass die israelische Besiedlung des Westjordanlands auf friedlichem Weg rückgängig gemacht werden könne.

Als einziger Ausweg aus dieser vergifteten Situation bleibe das, was Boehm die «Republik Haifa» nennt – ein neuer Staat für Israelis und Palästinenser:innen mit den gleichen Rechten für alle. Nur mit einer gemeinsamen Regierung werde dereinst eine umfassende Demokratie und ein dauernder Frieden im Nahen Osten entstehen können. Die Hamas, hatte Boehm schon 2020 hellsichtig festgehalten, werde niemals Teil einer solchen Lösung sein. Weit in die Zukunft denkend, hat Boehm einen zionistischen Leitsatz aus dem 19. Jahrhundert in eine politische Vision für das 21. Jahrhundert verwandelt: Aus «Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land» soll «Eine Republik mit einer Staatsbürgerschaft für alle» werden.

Eine Utopie, selbstverständlich. Auf sie ist Boehm nun in seiner Rede zurückgekommen. Es gelte, auf den universalistischen Idealen der Aufklärung und dem Einfordern der Menschenwürde für alle zu beharren. Dem Druck derer nicht nachzugeben, die diese infrage stellten: der Rechtspopulist:innen, die nichts stärker verabscheuen als Gleichheitsideale; wie auch dem Druck der identitätspolitischen und postkolonialen Linken, die in den universalistischen Werten nichts anderes als eine verlogene Maskerade sehen wollten, die die Ausbeutung und den Rassismus des «weissen Mannes» kaschiere.

«Die Würde des Menschen ist unantastbar», zitiert Boehm den ersten Satz des deutschen Grundgesetzes, der auch der erste Artikel der Charta der Menschenrechte der Europäischen Union ist. Diesen kosmopolitischen Grundsatz gelte es zu verteidigen. Doch wie? Der Satz grenzt als über jeder staatlichen Verfassung stehendes Ideal jede nationale Souveränität ein. Doch um die Verteidigung nationaler Selbstbestimmung geht es ja im Nahen Osten – die der Palästinenser:innen auf der einen, die der Israelis auf der anderen Seite. Genau deswegen könne die Lösung nicht in einem Zweistaatenmodell liegen, da ein solches das Problem, das auch eines des begrenzten Territoriums ist, letztlich nur verschärfen würde.

Fantasierte Eierwürfe

Solche Überlegungen waren es, die Boehm auf dem Wiener Judenplatz angestellt hat – an jenem Ort, dessen Wurzeln auch nach Israel reichen. «Aus diesem Grund», erklärte er letzte Woche, «verweigere ich es, diesen Platz zu entehren, weder durch etwas, das ich sagen werde oder sagen könnte, und schon gar nicht, indem ich auf Versuche reagiere, etwas, bei dem es um Inhalte, Argumente und respektvoll verhandelte Meinungsunterschiede gehen sollte, zu skandalisieren.»

Vorerst aber bleibt die Skandalisierung. Die fantasierten Eierwürfe gegen öffentliches Nachdenken, denen medial mehr Platz eingeräumt wird als den Inhalten, um die es gehen müsste.

Omri Boehms ganze Rede kann hier nachgelesen werden: www.derstandard.at.