Wie gelingt der Übergang?: «… bis Syrien eine Demokratie ist»

Anwar al-Bunni hat sich in Syrien für politische Gefangene eingesetzt, wurde selbst inhaftiert und floh schliesslich ins Ausland. Ein Gespräch über das berüchtigte Saidnaya-Gefängnis als Symbol des Assad-Regimes und den Kampf um Gerechtigkeit für dessen Opfer.

WOZ: Anwar al-Bunni, nach über fünfzig Jahren ist die Diktatur des Assad-Clans seit dem Wochenende Geschichte. Was ging Ihnen die letzten Tage durch den Kopf?

Anwar al-Bunni: Ich bin natürlich sehr glücklich! Überrascht bin ich höchstens davon, wie schnell das Regime kollabiert ist – dass es passieren würde, wusste ich. Erstaunt hat mich aber auch das Verhalten der Milizen, ihre Reden und Statements waren sehr gut. Mittlerweile wächst bei mir allerdings die Sorge, dass die Entwicklungen vielleicht doch nicht so positiv sein könnten.

Wie ist es Ihnen gelungen, die Hoffnung auf den Sturz des Regimes all die Jahre aufrechtzuerhalten?

Assad hatte sein Reich auf der Angst der Menschen errichtet. 2011 ist diese Angst zerbrochen – das war aus meiner Sicht der Anfang vom Ende des Regimes. Es brauchte alles seine Zeit, schliesslich ging es um viel mehr als nur um Syrien. Aber als ich sah, wie geschwächt Hamas, Hisbollah und der Iran sind, wusste ich, die Zeit des Umsturzes ist endlich gekommen.

Und welche Entwicklung bereitet Ihnen nun Sorgen?

Dass die Milizen sich selbst die Macht übertragen haben: Ihre Übergangsregierung bilden sie, ohne die Syrer:innen nach ihrer Meinung zu fragen. Ich finde, sie dürfen die Herrschaft nicht übernehmen, auch nicht vorübergehend – stattdessen braucht es einen Übergangsrat. Dass die Milizen die anderen Akteure aussen vor lassen, ist ein grosser Fehler. Und ein gefährliches Zeichen.

Wie müsste der Übergangsprozess aus Ihrer Sicht ablaufen?

Sicher sollte die Uno daran teilnehmen. Vor allem aber müssen die Fraktionen der syrischen Bevölkerung vertreten sein: Mitglieder des Regimes, der Opposition, der Zivilgesellschaft. Aus diesem temporären Rat muss dann eine neue Regierung entstehen, die alle Syrer:innen repräsentiert und nicht nur eine Seite. 2015 hat der Uno-Sicherheitsrat einstimmig eine Resolution angenommen, die einen Fahrplan für den politischen Übergang skizziert. Nun gilt es, sie umzusetzen. Vorgesehen sind darin etwa Neuwahlen unter Aufsicht der Uno. Zudem braucht Syrien eine neue Verfassung. Insgesamt kann der Prozess bis zu fünf Jahre dauern. Ein wichtiges Thema ist zudem die Übergangsjustiz …

… dieser Begriff beschreibt den Prozess, Verbrechen aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, um die Transition von einer Diktatur zur Demokratie zu unterstützen und eine langfristige Aussöhnung zu erreichen.

Es darf nicht sein, dass die neuen Herrscher die Verbrecher einfach selbst zur Verantwortung ziehen. Zur Rechenschaft gezogen werden müssen alle – nicht nur die Seite der Verlierer:innen. Das gilt auch für Milizenführer Abu Muhammad al-Dschaulani, wenn er Verbrechen begangen haben sollte.

In der nun anstehenden Auseinandersetzung um die beste Zukunft für Syrien drohen auch Konflikte zwischen jenen, die das Land verlassen haben, und denen, die geblieben sind. Sie selbst haben schon vor Jahren an einer neuen Verfassung für die Zeit nach Assad mitgeschrieben. Wie lässt sich die Exilopposition in einen Transitionsprozess einbinden?

Der Übergang muss nach internationalen Standards gestaltet sein – und nicht nach jenen der Scharia, wie sie die Haiat Tahrir al-Scham (HTS) während ihrer Herrschaft in Idlib etabliert hat. Oder wollen die Milizen jetzt einfach mit der alten Verfassung regieren? Die ist nun Geschichte. Wie auch immer: Meine Mitstreiter:innen und ich werden schon bald wieder in Syrien sein – und dort für die Implementierung einer Übergangsjustiz und vieles mehr kämpfen. Aber das ist erst der Anfang: Der militärische Kampf ist vorüber, nun kommt der friedliche für die Demokratie. Wir haben Assad und sein Regime bekämpft – nun werden wir so lange weiter kämpfen, bis aus Syrien eine Demokratie mit Respekt für die Menschenrechte geworden ist. Wir werden nicht die eine Diktatur durch eine andere ersetzen. Das würden die Syrer:innen nie akzeptieren.

Zur Demokratisierung Syriens gehört auch die Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes. Sie sassen selbst jahrelang im Gefängnis. Jetzt werden die Folterstätten befreit, Tausende machen sich auf den Weg, um nach vermissten Angehörigen zu suchen. Wie fühlt es sich für Sie an, dass der Repressionsapparat, unter dem auch Sie und Ihre Familie gelitten haben, nun kollabiert ist?

In der Summe war meine Familie – viele von ihnen Kommunist:innen – über siebzig Jahre lang inhaftiert. Ich erinnere mich, wie wir auf die Freilassung meiner beiden Brüder gewartet haben: Wir standen meist allein vor den Gefängnissen, weil viele Angst hatten, uns zu unterstützen. Wir standen allein gegen das Regime. Ich weiss also ganz genau, wie sich die Menschen fühlen, die jetzt vor den Haftanstalten ausharren. Viele von ihnen werden aber zwangsläufig enttäuscht: Hunderttausende wurden in Haft umgebracht – ihre Verwandten werden sie unglücklicherweise nicht lebend wiederfinden.

Eine der berüchtigtsten Folterstätten ist das Saidnaya-Gefängnis unweit von Damaskus. Welche Funktion hatte es für das Assad-Regime?

Saidnaya ist das Symbol des Regimes in seinem Kampf gegen die Bevölkerung. Wegen der Existenz von Gefängnissen wie diesem hatten die Leute Angst, sich gegen Diktator Baschar al-Assad aufzulehnen. Die Folter, die Verhaftungen und das Verschwindenlassen waren seine stärkste Waffe gegen die Syrer:innen, mit Saidnaya kontrollierte er ihre Seelen. Dessen Zerstörung bedeutet die Zerstörung des Regimes.

Und welche Rolle haben die Geheimdienste in Assads System gespielt?

Die Hauptrolle. Sie nahmen die Leute fest und folterten sie. Anschliessend schickten sie sie an Orte wie Saidnaya, wo sie weitergefoltert wurden. Einige Köpfe des Sicherheits- und Militärapparats wurden in Gerichtsverfahren im Ausland bereits zur Rechenschaft gezogen – das Gleiche wird auch mit den anderen passieren. Wir gehen davon aus, dass viele nach Europa entkommen werden. Zwar wissen wir, dass sie neue Pässe mit gefälschten Namen besitzen. Aber wir werden ihre Bewegungen verfolgen und ihre Verstecke aufspüren.

Ab 2020 fand in Deutschland der weltweit erste Strafprozess wegen Staatsfolter in Syrien statt. An dessen Anfang standen auch Sie, weil Sie den späteren Angeklagten in einer Flüchtlingsunterkunft getroffen und erkannt hatten. Später sagten Sie vor Gericht aus, und mit Ihrem Menschenrechtszentrum sammelten Sie zudem Belege für Menschenrechtsverletzungen.

Ja, wir werden noch viel mehr von ihnen vor Gericht bringen. Wir werden weitermachen, bis alle zur Verantwortung gezogen worden sind.

Haben Sie Hoffnung, dass sich auch Baschar al-Assad vor einem Gericht wird verantworten müssen?

Ich hoffe es nicht nur, ich glaube fest daran! Ich habe nicht bloss Wünsche, sondern Ziele. Deshalb sage ich nicht nur, dass ich darauf hoffe, sondern dass ich dafür sorgen werde, dass es passiert.

Wer kontrolliert was?

Viele Menschen, die unter dem Assad-Regime gelitten haben, werden sich vielleicht auch nach Vergeltung sehnen. Wie lässt sich in einer solchen Situation Gerechtigkeit für die Opfer herstellen?

Erreicht man Gerechtigkeit, wird auch der Wunsch nach Vergeltung verschwinden. Ohne Gerechtigkeit aber werden die Menschen weiter wütend sein, Ungerechtigkeit empfinden. Viele Syrer:innen haben die Verbrechen nur begangen, weil sie dazu gezwungen wurden. Anders verhält es sich mit jenen, die Kriegsverbrechen begingen – die Befehle erteilten und beim Foltern und Töten Freude empfanden. Mit diesen Leuten werden wir in Zukunft nicht zusammenleben können, sie können nicht unsere künftigen Nachbar:innen sein.

Was ist mit den Mitgliedern von Assads Baath-Partei, mit all den Geheimdienstmitarbeitern, den Polizistinnen und Soldaten?

Deren Schicksal wird davon abhängen, ob ihnen ihre Opfer vergeben können. Das Ziel einer Übergangsjustiz ist der Wiederaufbau der Gesellschaft. Es geht nicht bloss darum, die Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, sondern auch darum, allen Syrer:innen Frieden zu bringen. Das wird den Menschen das Gefühl von Gerechtigkeit geben.

Wie kann die syrische Gesellschaft nach all diesen Jahrzehnten voller Gewalt Frieden finden?

Es ist nun unsere Pflicht, die Menschlichkeit wiederherzustellen. Wissen Sie, 300 000 Kinder sind im Krieg aufgewachsen und nie zur Schule gegangen. Natürlich sind viele enttäuscht und verspüren den Wunsch nach Vergeltung. Aber wir müssen mit der Versöhnung beginnen: Wir haben einen Plan und die Werkzeuge dafür, nun machen wir uns an die Arbeit.

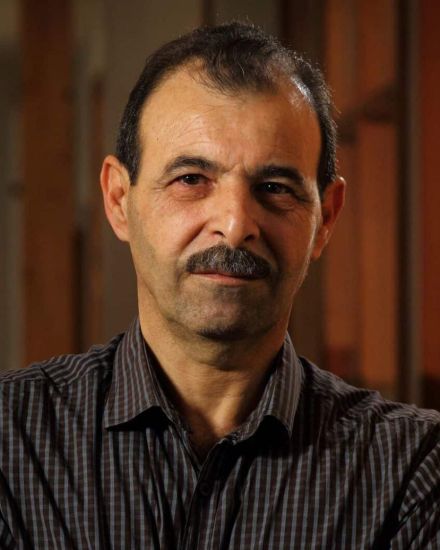

Der syrische Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bunni (65) kämpft seit vielen Jahrzehnten für die Rechte politisch Verfolgter. Seine Familie geriet aufgrund ihrer oppositionellen Tätigkeiten schon früh ins Visier des Regimes. 2006 bis 2011 sass Bunni wegen seiner Arbeit selbst im Gefängnis. 2014 gelang ihm die Flucht nach Deutschland. Als Direktor des Syrischen Zentrums für Rechtswissenschaften und Forschung in Berlin setzt er sich für die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen in Syrien ein.