Rechtsextremismus: Wie Faschist:innen fühlen

Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey untersuchen in ihrem neuen Buch die affektive Seite des Autoritarismus – und zeigen die Grenzen eines liberalen Antifaschismus auf.

Der Faschismus, seine Praktiken und Zeichenspiele, lassen einen erschaudern, sie sind aber auch lustbesetzt: Synchron marschierende Lederstiefel, zelebrierte Unterwerfung unter einen «Führer», kantige Männlichkeit in Uniform – sozialpsychologisch orientierte Faschismusanalysen haben diese auf den Bauch abzielenden Elemente immer wieder herausgestrichen. Dergleichen dürften auch Gilles Deleuze und Félix Guattari im Sinn gehabt haben, als sie einmal meinten, die Leute müssten nicht erst zum Faschismus verführt werden: Sie würden ihn schon von sich aus ersehnen.

Die französischen Theoretiker sind zwei der vielen Gewährsleute, auf die sich das neue Buch «Zerstörungslust» von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey stützt. Die in Basel lehrenden Soziolog:innen werfen sich mit diesem in die schon länger schwelende, vor allem aber seit der erneuten Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten virulente Debatte, ob wir gerade eine Wiederkehr des Faschismus erleben. Wobei einige einwenden, es sei anachronistisch, einen hundert Jahre alten Begriff zur Beschreibung gegenwärtiger Entwicklungen zu verwenden.

Amlinger und Nachtwey zählen zu denjenigen, die inzwischen wieder von Faschismus sprechen. «Nicht alle Autokraten sind Faschisten, aber einige, wie Trump, sind auf dem Weg dahin», heisst es in der Einleitung. Man könnte dasselbe auch etwa über den Expräsidenten Brasiliens Jair Bolsonaro oder die deutsche AfD sagen. Im Untertitel verspricht die Studie jedenfalls, Elemente eines heute grassierenden «demokratischen Faschismus» zusammenzutragen.

Nihilistische Energien

Diese Begriffsschöpfung ist zumindest irritierend, die Autor:innen sehen sie dadurch gerechtfertigt, dass «Rechtspopulismus» die nihilistischen Energien, die einen Teil der heutigen Autoritären antreiben, nicht ausreichend drastisch beschreibt. Zugleich aber gerierten sich diese nicht als offene Antidemokrat:innen, sondern vielmehr als Erneuer:innen der Demokratie – daher das Adjektiv «demokratisch», obwohl auch sie faktisch die liberale Demokratie unterminieren.

Im Kern ist das Buch eine mit qualitativen Interviews unterfütterte Untersuchung faschistischer Mentalität mit Fokus auf die USA und Deutschland. Es geht Amlinger und Nachtwey darum, die psychischen Dispositionen derer herauszuarbeiten, die in der Breite der Bevölkerung Träger:innen des heraufziehenden Faschismus sind. Dafür ziehen sie eigene, teils in früheren Arbeiten entwickelte Konzepte heran, vielfach aber auch diejenigen anderer.

Eine prominente Rolle kommt Erich Fromm zu. Den Philosophen und Sozialpsychologen, der in den dreissiger Jahren am Frankfurter Institut für Sozialforschung tätig war, trieb dieselbe Frage um wie die beiden Soziolog:innen heute: Was macht Menschen anfällig für den Autoritarismus? Für Fromm spielte hierbei die Blockade von Lebensmöglichkeiten eine zentrale Rolle. Das Leben als solches ist ihm zufolge durch eine expansive Dynamik geprägt: Menschen wollen Spuren in der Welt hinterlassen. Wo dies strukturell verunmöglicht werde, resultiere das in der subjektiven Neigung zur Zerstörung, was Fromm auf die Formel bringt, Destruktivität sei «das Ergebnis ungelebten Lebens».

Noch kennt die Gegenwart zwar nicht gesellschaftliche Verwerfungen wie zur Zeit der Weltwirtschaftskrise von 1929, doch sie birgt Sprengstoff. Amlinger und Nachtwey verweisen hier auf den Prozess der «regressiven Modernisierung», der die Gleichzeitigkeit widersprüchlicher Entwicklungen meint: So haben sich etwa die technologischen Möglichkeiten zuletzt enorm erweitert, auch ist die Gesellschaft diverser geworden. Zugleich aber profitieren immer weniger vom gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtum, da Arbeitsverhältnisse prekärer und Sozialleistungen zusammengestrichen wurden.

Dies wiederum befördere ein «Nullsummendenken», eine Mentalität, derzufolge gilt, dass Gewinner im selben Masse immer auch Verliererinnen produzieren. Der Glaube an den «sozialen Fortschritt im Kollektivsingular» habe sich dagegen erschöpft: Das Nullsummendenken löse «das Verteilungsproblem als Verteilungskampf – allerdings mit dem entscheidenden Merkmal, dass er nicht vertikal, sondern horizontal verläuft».

Materielle Kämpfe verschärfen sich also, werden aber nicht zwischen oben und unten ausgetragen, sondern unter denen, die unter zunehmend prekären Verhältnissen leiden. Plakativ formuliert: Für den Verfall der eigenen Kommune wird nicht der ins Exorbitante wachsende Reichtum einiger weniger verantwortlich gemacht, sondern Geflüchtete.

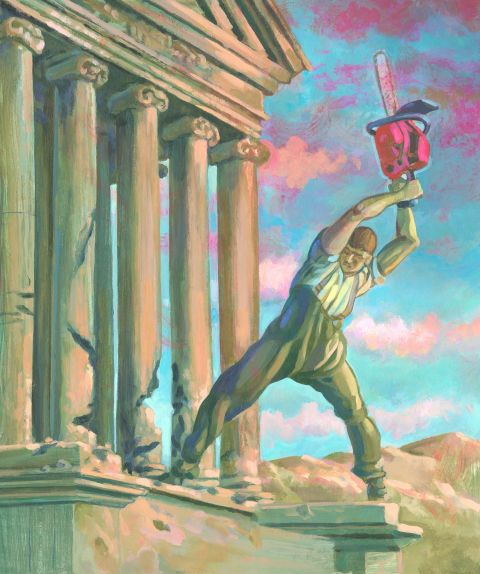

Destruktive Energien würden nun aber gerade dann freigesetzt, «wenn Menschen Rechnungen aufmachen, bei denen andere gewinnen, weil sie verlieren». Diese Energien entwickeln eine verhängnisvolle Eigengesetzlichkeit. So kann Aggression nach aussen das Gefühl kompensieren, an der Entfaltung des eigenen Lebens gehindert zu sein: Gerade in der Zerstörung des Lebendigen lässt sich die eigene Vitalität erfahren – für Fromm eine besondere Form der Nekrophilie. Erscheinungen einer regelrechten «destruktiven Ekstase», so Amlinger und Nachtwey, könne man etwa im Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 durch einen rechten Mob erkennen. Für diese Zerstörungslust stehen auch die lachend die Kettensäge schwingenden Rechtslibertären Elon Musk und Javier Milei. Hier seien Kräfte im Spiel, die körperlich und affektiv wirkten und das eigene Begehren strukturierten, so Amlinger und Nachtwey.

«Schiefgestellte Herrschaftskritik»

Vieles von dem, was die beiden Autor:innen zusammentragen, ist nicht neu, sondern bündelt eine lange und vielfältige Tradition der Beschäftigung mit dem faschistischen Affektgeschehen. Lesenswert ist das vor allem, weil es dezidiert auf Schwachstellen liberaler Strategien des Antifaschismus zielt. Das gilt nicht nur für das liberale Vertrauen in die Mittel des Rechtsstaats, die sich, wie das Beispiel Trump momentan zeigt, als eher wirkungslos erweisen. Auch der liberale Glaube an den Diskurs unter rationalen Individuen führt in eine Sackgasse: Faschistische Tendenzen speisen sich aus einer spezifischen Gefühlsstruktur, einer subjektiven Deformierung infolge der in die Gesellschaft eingearbeiteten Herrschafts- und Unterwerfungsverhältnisse, die gegen Widerspruch immun ist.

Gerade diese Stossrichtung dürfte derweil der Grund sein, warum manche eher gereizt auf Amlingers und Nachtweys Diagnosen reagierten. Der Politologe Jan-Werner Müller störte sich in einer Rezension etwa an dem von ihnen in Anschlag gebrachten Begriff der «Gegenepistemologien», womit sich etwa die in Telegram-Gruppen florierende pseudowissenschaftliche Impfkritik bezeichnen liesse. Anders als Müller meint, geht es dabei aber nicht darum, irrationale Überzeugungen «schönzureden», sondern um den Hinweis, dass sich diese nicht in ihrem sachlichen Gehalt erschöpfen. Vielmehr ist ihre affektive Dimension mindestens so wichtig. Belehrungen und Faktenchecks helfen nur bedingt, wenn es primär um anderes geht: um eine Artikulation des Nichteinverstandenseins mit «denen da oben», um den Protest dagegen, Mächten ausgeliefert zu sein, die dem eigenen Zugriff entzogen sind.

Ein «postliberaler Antifaschismus» müsste angesichts einer solchen «schiefgestellten Herrschaftskritik» nicht allein auf den Kopf, sondern auch aufs Herz zielen und der autoritären Regression «die Vision einer Gesellschaft gegenüberstellen, die das Leben bejaht und Lust auf Teilhabe macht». Diese bleibt im Buch Skizze. Aber es öffnet den Blick über die Grenzen eines bornierten Zentrismus hinaus, der es sich im Status quo zu bequem gemacht hat.