Ein Schweigen aus Montreal

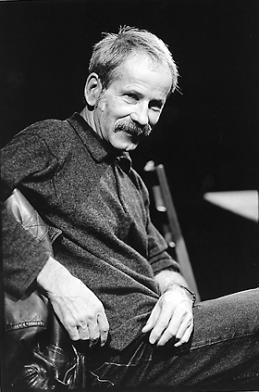

Zwanzig Jahre lang WOZ-Mitarbeiter, fest angestellter Redaktor von 1998 bis 2003: Vorletzte Woche starb der Schriftsteller, Essayist, Journalist und Übersetzer Lothar Baier.

Es kommen jetzt keine Mails mehr aus Montreal, keine Lektüreberichte, keine Artikel, keine Klagen, kein Zuspruch, keine Plaudereien und keine Anekdoten. Überflüssig, nachts vor dem Schlafengehen noch einmal ins elektronische Postfach zu schauen. Die Frage ist, wie man dieses Schweigen erträgt.

Lothar Baier, der vorletzte Woche in Montreal verstorben ist, lernte ich im Frühsommer 1988 kennen, als ich gerade Redaktor der WOZ geworden war. Wir sprachen als Erstes über Selbstmord. Der Schweizer Schriftsteller Hermann Burger hatte damals einen «Tractatus logico-suicidalis» veröffentlicht; eine Abhandlung, in der er den eigenen Suizid ankündigte, die jedoch über weite Strecken – leider verfälschend – aus Jean Amérys Buch «Hand an sich legen» (Stuttgart 1976) abgekupfert war. Lothar Baier bedankte sich mit grosser Freundlichkeit, dass die WOZ, indem sie Burgers Buch verriss, den «armen Jean Améry» vor seinem Schweizer Nachahmer «in Schutz genommen» habe.

Auf jenes epochale Werk, «Hand an sich legen», ist er vor ein paar Wochen wieder zu sprechen gekommen. «Ich denke, es gilt immer noch der Satz Amérys», schrieb Lothar Baier am 2. Juni 2004 in einer Mail etwas zornig, «dass der Suizid zum Privileg des Humanen zählt. Oder nicht?» Drei Wochen später schrieb er: «Durchhalten, ja – aber wozu?» Am 24. Juni teilte mir Baier mit, dass er sich das mit dem Durchhalten – «auch wenns verflucht schwer fällt» – noch einmal überlegen werde. Am 30. Juni 2004 kam sein letztes Schreiben: eine Anekdote aus Sándor Márais «Land, Land», das er gerade las, sowie eine Auskunft über einen kommunistischen Emigranten im Zweiten Weltkrieg, auf dessen Namen ich in Schweizer Fluchthelferakten gestossen war und den er wie selbstverständlich kannte. Dazu ein Zitat aus Ivo Andrics «Wesire und Konsuln» über verrückte Frauen: Das bezog sich auf seine Ende 2002 in übler Weise gescheiterte Beziehung zu einer Kanadierin.

Ein nächstes Schreiben hat er nicht mehr beantwortet. Als ich am 13. Juli noch einmal Post an ihn schickte, lag er bereits im Leichenschauhaus.

Von der Qualität des Wassers

Lothar Baier ist 1984 als Mitarbeiter zur WOZ gestossen. Er war damals 42 Jahre alt und ein bekannter Mann, Letzteres ist in den Nachrufen – von «Le Monde» bis zur «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» – wieder zum Ausdruck gekommen, obwohl Baier selber nie viel Aufhebens von sich machte und manche seiner Lebensdaten fehlen: Er war Literaturrezensent der «Frankfurter Allgemeinen», bis er dort dem Chef Marcel Reich-Ranicki eines Tages den Bettel hinschmiss. Er schrieb für andere Zeitungen, für die «Zeit», die «Süddeutsche», die Berliner «tageszeitung», für verschiedene Rundfunkanstalten, fürs «Kursbuch», für Hans Magnus Enzensbergers kurzlebige «Transatlantik», Klaus Wagenbachs «Tintenfisch» und dessen «Freibeuter», für Rowohlts «Literaturmagazin» sowie für unzählige Anthologien. Er übersetzte die Frühschriften Jean-Paul Sartres und gab sie heraus, er übersetzte auch Werke von Jules Verne, Georges Simenon, André Breton und später Paul Nizan.

Anfang der sechziger Jahre war er einer der Gründer der Literaturzeitschrift «Text und Kritik» gewesen. Er hatte in Frankreich gelebt, sprach und schrieb perfekt Französisch, er galt als prominenter deutschsprachiger Experte für dieses Land. 1982 veröffentlichte er ein Buch mit Reportagen und Berichten, das heute noch jedes Wiederlesen lohnt («Französische Zustände»). 1984 folgte eine Darstellung der Geschichte der Katharer, ihrer Verfolgung und Vernichtung im 13.Jahrhundert («Die grosse Ketzerei», Neuausgabe 1991). Im Jahr darauf ein Roman über seine Zeit in der okzitanischen Ardèche, wo er versuchte, ein Haus wieder aufzubauen («Jahresfrist»). Ebenfalls 1985 publizierte er ein Buch, das nur in französischer Sprache erschien und den doppeldeutigen, für ihn charakteristischen Titel trug «Un Allemand né de la dernière Guerre» («Ein während / aus dem letzten Krieg geborener Deutscher»).

Dass Lothar Baier anfing, in der WOZ zu schreiben, geschah auf Empfehlung von Niklaus Meienberg, dem er sich beruflich und persönlich eng verbunden fühlte, und auf stetes Betreiben von Patrik Landolt, der die WOZ-Kultur massgeblich prägte. Baiers erster Artikel handelte von André Glucksmann, einem der «Neuen Philosophen» Frankreichs und Exmaoisten, welcher zu jener Zeit damit beschäftigt war, die internationale und speziell die deutsche Friedensbewegung als grösste Bedrohung für die Welt sowie als Brutstätte für einen neuen Antisemitismus anzuprangern. Ein weiterer WOZ-Artikel berichtete über «Linke im Büsserhemd», mediengewandte Renegaten unter Frankreichs Intellektuellen, welche die Abkehr von ihren eigenen stalinistischen Verirrungen zum Anlass nahmen, auch die ihnen ganz fremden, undogmatischen Teile der Linken zu verteufeln. Der dritte Text für die WOZ erschien im Oktober 1984 in einer Serie mit dem Titel «Die Linke neu denken» und beschrieb eine schon damals aufkommende «Kulturseligkeit»: die zunehmende Selbstbeschränkung linker Aktivitäten auf harmlose kulturelle Events.

Lothar Baier las in ungeheuren Mengen, fragte nach, wollte verstehen, suchte Zusammenhänge, wusste Bescheid und stellte richtig. Nichts verabscheute er mehr als Ignoranz, absichtliches oder fahrlässiges Nichtverstehen, sei es aus Faulheit oder aus bösem Willen. Er selber stand zwar in der Tradition von 1968, aber nur soweit diese kritisch und aufklärerisch war: Es sei «mein grosser Irrtum von 68 gewesen», hielt er 1988 fest, «als verschüchterter Rezensent und Übersetzer» ständig auf das studentische Berlin zu starren, «nach diesem fernen Laboratorium der Revolutionen (...), in dem ich ungeheuerliche zukunftsträchtige Kräfte am Werk sah. Es wurde dort nur mit Wasser gekocht, und die Wasserqualität hat sich seither auch nicht verbessert.»

Geprägt hatte ihn die frühe Nachkriegsgeschichte, die Jugend im Karlsruhe der Adenauerzeit, wo der Klassenlehrer «ein enragierter Nazi» gewesen sei, der Oberschulrat ein SS-Schulungsleiter in Auschwitz und man so getan habe, als hätten die führenden Nazis ihre Zeit vor allem damit zugebracht, heimlich Verfolgte zu retten. Geprägt hatten ihn frühe Reisen per Autostopp, auf denen er mit der französischen eine ganz andere Gesellschaft kennen lernte. Geprägt hat ihn vor dreissig Jahren auch der ökologische Widerstand der französischen Provinz gegen die Pariser Zentralmacht: Als ich ihm letztes Jahr beiläufig von einem Bistrobesuch in der Stadt Millau erzählte, am Fuss der Hochebene von Larzac, die damals in einen Truppenübungsplatz verwandelt werden sollte, konnte er sich auch an dieses Bistro aus den Protestzeiten der siebziger Jahre genau erinnern.

Die Glücklichen und die andern

Nach den erwähnten ersten Artikeln schrieb Lothar Baier mehr oder weniger regelmässig für die WOZ. Und er hat sie stets gelesen und auf Nachfrage gerne kommentiert. Als sein Freund Meienberg 1993 starb, blieb er selbstverständlich dabei (von Meienbergs Tod sprach er in letzter Zeit wieder), im Januar 1998 übernahm er ein eigenes Ressort («Gesellschaft») als Redaktor und führte dieses bis zum Umbau der Zeitung im Herbst 2003, den er mit Skepsis beobachtet hat.

Einige der schönsten Aufsätze von Lothar Baier standen in dieser Zeit in der WOZ: ein Text zum Beispiel, in dem er den DDR-Autor Stephan Hermlin gegen die – auch etwas antisemitisch unterlegten – Anwürfe verteidigt, er habe sich seine Biografie als Résistant im Zweiten Weltkrieg mit böser Absicht zurechtgefälscht. Nach Erscheinen von Baiers Artikel hätte die Debatte unter ehrlichen Maklern schubladisiert werden müssen. Oder seine über die Jahre verteilte kontinuierliche Auseinandersetzung mit Günter Grass und Martin Walser und deren – bei Grass eher schleichende, bei Walser galoppierende – Hinwendung zum Deutschnationalen. Oder die Texte, die sich mit der deutschen und französischen Vergangenheit und mit der Vergangenheitspolitik beschäftigten, etwa während des Prozesses gegen den Gestapochef Klaus Barbie in Lyon – den Baier 1987 als einziger deutscher Berichterstatter die ganzen acht Wochen lang verfolgte – und über den hochrangigen Kollaborateur Maurice Papon, der 1998 in Bordeaux verurteilt worden ist. Oder seine Arbeiten über Christoph Hein: Ihn hielt er für einen der besten deutschen Schriftsteller. Oder seine Texte zu Peter Handke, an dem er einen Narren gefressen hatte.

Es gäbe noch viel aufzuzählen, und viel hätte ich von ihm noch lesen wollen. Während Lothar Baier für die WOZ schrieb (aber nie nur für die WOZ), verfasste er ausserdem immer wieder Bücher: 1989 zum Beispiel machte sein «Firma Frankreich» Furore, das mit der Epoche von François Mitterrand abrechnete und dem die «Neue Zürcher Zeitung» dafür absurderweise eine Nähe zu Le Pens Front National vorwarf. 1995 erschien im Verlag Antje Kunstmann «Ostwestpassagen. Kulturwandel – Sprachzeiten», das bereits von seinem künftigen Standort aus, dem multikulturellen Montreal, auf die hiesigen Verhältnisse zurückblickte: auf das osteuropäische Galizien, seine kulturelle Vielfalt und seine katastrophale Geschichte im 20. Jahrhundert. Andere Bücher waren etwa: «Zeichen & Wunder. Kritiken und Essays» (1988), «Volk ohne Zeit. Essay über das eilige Vaterland» (1990), «Keine Zeit! 18 Versuche über die Beschleunigung» (1999), «Was wird Literatur?», eine Art Fortschreibung Sartres und zugleich eine Streitschrift gegen die literarische Postmoderne (2001), sowie eine Anthologie mit Texten aus der Literatur Québecs.

In den letzten paar Jahren waren Lothar Baiers Sommer stets von einer Depression geprägt. Sie begann Ende Mai, und wenn es gut ging, liess sie im Juli nach. Sie schien vom Sonnenlicht beeinflusst zu sein. Aber die Krankheit ging auch einher mit einer beruflichen Vereinsamung, einem wachsenden Desinteresse oder Unmut gegenüber Baiers Haltung und Themen im deutschen Feuilleton. Der grelle Sommer 2003 war für ihn besonders schlimm: Im vorangehenden Winter hatte sich seine Vorstellung von einem neuen Leben und einer neuen Liebe in Kanada vollständig zerschlagen. Als die Depression dieses Frühjahr wieder anfing, war noch ein Zerwürfnis mit einem Teil der WOZ-Redaktion hinzugekommen: Einiges an dieser Zeitung missfiel Lothar Baier, und er hätte es gerne verändert. Über manches hatte man anlässlich eines vereinbarten Besuchs in Zürich wenigstens reden wollen.

«Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.» So zitiert Jean Améry zu Anfang des Freitodbuchs den Philosophen Ludwig Wittgenstein: «Wie auch beim Tod die Welt sich nicht ändert, sondern aufhört.»

Einen Meister verloren

Wenn am Donnerstag die WOZ kommt, blättere ich darin, lese dies und das. Bis ich so verstimmt bin, dass ich das Blatt weglege. Zu viel Unrecht bei uns und überall, Skepsis, ob die Kritik etwas bewirken kann. Seit Lothar Baier in der WOZ schreibt, habe ich ein Ritual eingerichtet. Wenn mir sein Name aufgefallen ist, suche ich den Text heraus und lese langsam und sorgfältig. Denn ich weiss, dass mein Missmut bald verfliegen wird.

Sogleich stimmt mich die Kunst des Essayisten freudig. Wir kommen aus dem gleichen Stall, sind beide aufgeklärte Weltbürger, undogmatische Marxisten, und wollen allen Vorurteilen entgegentreten. Bei ihm fühle ich mich zuhause, ihm könnte ich ohne Mühe widersprechen. Er könnte mein Freund sein.

Wie aber steht er zu mir? Zu jeder der vielen Lesungen im Buchladen «Land in Sicht» in Frankfurt am Main ist er gekommen, dann fortgegangen. Nur einmal kam er nach der Lesung mit, zu einem Glas Wein, und ist heimgegangen, ohne etwas zu sagen. «Er ist als Dichter kühn, als Mensch aber schüchtern», dachte ich.

Seit er erwogen hat, nach Montreal zu ziehen, ist etwas anders geworden. Eine Brücke zwischen uns war, dass ich in einer Erzählung über Montreal geschrieben hatte. Er war mit mir einig: Das wäre der richtige Ort, um zu leben und zu arbeiten, genug weit weg und nahe genug.

Ein einziges Mal hat Lothar mich am Utoquai besucht und ist drei Stunden geblieben; er war zu einer Sitzung der Paul-Grüninger-Stiftung in die Schweiz gekommen. Wir sprachen über Gott und die Welt. Eine Freundschaft bahnte sich an.

Lothar ist 1942 geboren, ein Jahr bevor ich das medizinische Schlussexamen abgelegt habe. Nach Jahren gezählt hätte er mein Sohn sein können. Als unerwartet die Nachricht von seinem Tod gekommen ist, war es nicht die bekannte Tragik des alten Vaters, dem der geliebte Sohn gestorben ist. Ich hatte einen Meister verloren, der mein Freund hätte werden können.

Lothar hatte in seinem Werk alle nur denkbaren Konflikte durchschaut. Darum war er überzeugt, dass es ihm allein zustand, auch die Probleme der eigenen Existenz zu bewältigen. Der freie Geist konnte ein Leben in den hergebrachten Fesseln mit dem Anspruch auf ein richtiges Leben nicht in Einklang bringen. Der Widerspruch schien ihm unüberwindbar. Helfen konnte ihm niemand, auch nicht der Psychoanalytiker, sein potenzieller Freund. Er hat die Konsequenz gezogen.

Paul Parin

Paul Parin ist Schriftsteller und Psychoanalytiker in Zürich.

Nachtrag: Paul Parin verstarb am 18. Mai 2009. Ein Nachruf des Psychoanalytikers Mario Erdheim.