Berlinale: Winter der Unzufriedenheit

Während in vier Tagen Deutschland mit der Bundestagswahl über seine Zukunft entscheidet, geht man in Berlin erst mal ins Kino.

Situationen wie jene des Vorjahrs, als während der Preisverleihung die Regisseure des Films «No Other Land» die israelische Siedlungspolitik mit der Apartheid verglichen, worauf Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte, ihr Applaus hätte nur dem nichtpalästinensischen Teil des Regieduos gegolten, hoffte man dieses Jahr zu vermeiden. Als letzten Freitag die unantastbare Tilda Swinton ihre Sympathie für die BDS-Bewegung bekundete, die aufgrund solcher Vorfälle zum Boykott des Festivals aufrief, sorgte dies kaum für mehr als ein paar gehässige Kolumnen deutscher und israelischer Journalist:innen. Kritik an Trump, wie sie von Jurypräsident Todd Haynes geäussert wurde, provoziert hier so oder so niemanden. Auch das altbekannte Kniggedilemma, wie sich die Einladung von Vertreter:innen rechtsextremer Parteien zu zeremoniellen Anlässen am besten umgehen lässt, wurde in diesem Jahr mit dem Verweis auf die begrenzte Platzanzahl gelöst. Elegant.

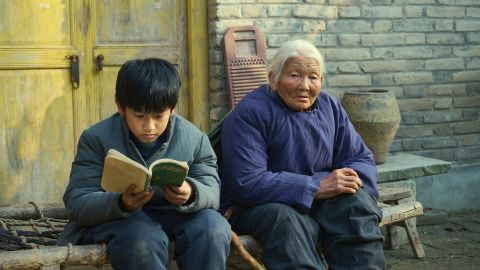

Die nicht zu beneidende neue Festivaldirektorin Tricia Tuttle betont unermüdlich, dass sich die Debatte «aus den Filmen entwickeln» müsse. Etwa anhand des Films «Mit der Faust in die Welt schlagen», der in der ostdeutschen Provinz während der Nuller Jahre spielt. Überzeugend und mit akribischer Bildsprache zeigt Regisseurin Constanze Klaue da, was die Eingliederung des Ostens in den wenig solidarischen Westen samt Fabrikschliessungen und Abwanderung bei den Verbliebenen und insbesondere deren Kindern ausgelöst hat: eine nachvollziehbare Desillusionierung, was wiederum zu höherer Empfänglichkeit für alternative Angebote von rechts führt.

Oder etwa anhand von «Kein Tier. So Wild.», in dem Burhan Qurbani Shakespeares «Richard III.» ins Gangstermilieu des gegenwärtigen Berlin verlegt. Der skrupellose Richard von York, der für seine Machtambitionen über Leichen geht, wird hier zu Rashida, deren Aufstieg auch als Reaktion auf das ständige Übersehenwerden aufgrund ihres Geschlechts gelesen werden kann.

Rashidas Kälte, die völlige Abwesenheit von Mitgefühl und ihr alles verzehrender Wille zur Macht erinnern ebenfalls, ob beabsichtigt oder nicht, an jene Bedrohung, die noch bis zum Wochenende eisig von den Plakatsäulen herablächelt.

Und gestern kam es dann doch noch zum Eklat: Der chinesische Regisseur Jun Li verlas eine Erklärung seines Schauspielers Erfan Shekarriz, der dem BDS-Boykott gefolgt war. Darin warf Shekarriz Deutschland vor, einen Genozid an den Palästinenser:innen zu unterstützen – eine Aussage, die im Saal bereits für lautstarken Zu- und Widerspruch sorgte. Als Li die Rede schliesslich mit dem «Vom Fluss bis zum Meer»-Slogan beendete, eskalierte die Situation endgültig.

Nun, dass die Berlinale droht von der Politik überschattet zu werden, gehört mittlerweile schon fast zur Tradition des Filmfestivals. Warum hätte es also ausgerechnet bei der 75. Ausgabe anders sein sollen?