Abseits der Couch Spurensuche in einem Massnahmenzentrum für Jugendliche – und bei einem Verein, der die psychoanalytische Sozialarbeit stärken will.

Bei der Bushaltestelle Kalchrain riecht es nach Viehdung. Weiter unten Ziegeldächer, weisse Mauern, ein altes Kloster. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts verrichteten hier, im ländlichen Thurgau, «liederliche», «lebensuntüchtige» und «arbeitsscheue» Frauen und Männer Zwangsarbeit, später wurde das Kalchrain zur Arbeitserziehungsanstalt. Heute ist es eins von drei Massnahmenzentren für straffällige Jugendliche und junge Erwachsene in der Deutschschweiz. Um die vierzig Männer zwischen 16 und 25 Jahren verbüssen hier eine gerichtlich angeordnete Massnahme.

Es gebe im Kalchrain keine Couch, und es würden auch keine Stumpen geraucht, hat Andreas Wepfer, der Leiter des Massnahmenzentrums, schon am Telefon gesagt. Als Denkmodell sei die Psychoanalyse aber «durchaus präsent». Wepfer trägt Turnschuhe und eine feine Brille. Früher war er Tonmeister, merkte auf Tournee mit den Musiker:innen, dass er besser verstehen wollte, «wie die ticken». Er studierte Psychologie, wurde Psychoanalytiker, arbeitete lange Jahre als Kinder- und Jugendtherapeut, später auch als Dozent für Soziale Arbeit. Seit 2023 leitet er das Massnahmenzentrum Kalchrain.

Die jungen Männer im Kalchrain haben alle ein schweres Delikt begangen – Mord, Raub, Vergewaltigung. Im Schnitt verbringen sie zwei bis vier Jahre hier, arbeiten ihre Delikte auf, schliessen im Idealfall eine Berufsausbildung ab. «Aber das Herzstück einer Massnahme ist die Persönlichkeitsentwicklung», sagt Wepfer, «und das ist es, wovor es den Jugendlichen am meisten graut.» Die Arbeit an sich selbst sei ein anstrengender und schmerzhafter Prozess, die Jugendlichen bringen oft schwierige Geschichten mit. «Gerade traumatische Erlebnisse verdrängen wir oft, um zu überleben.» Im Kalchrain würden sie gedeutet und sinnvoll gemacht: «Ein typisch psychoanalytischer Prozess: So kann der Jugendliche sein Unbewusstes besser verstehen.»

Wepfer führt durch das Gebäude. Im ehemaligen Kirchenchor ist jetzt ein Atelier für Kunsttherapie untergebracht. In der Werkstatt nebenan sitzt ein junger Mann mit seinem Berufsbildner bei der Pause. Jeder Jugendliche wird von einer Therapeutin, einem Sozialpädagogen und einer Berufsbildnerin begleitet, Themen werden dort verhandelt, wo sie auftauchen. «Erzählt ein Jugendlicher seinem Berufsbildner von einem sexuellen Missbrauch, den er erlebt hat, dann geht der Berufsbildner darauf ein, statt ihn an die Therapeutin zu verweisen. Sonst würde er dem Jugendlichen vermitteln, dass sein Trauma unaushaltbar ist, quasi an eine professionelle Entsorgungsstelle delegiert werden muss.»

Tragfähige Beziehungen zu entwickeln, ist ein wichtiges Ziel der Massnahme. «Arbeitsbündnis» nennt Wepfer das – ein psychoanalytischer Begriff, der sich auch in der sozialen Arbeit etabliert hat. Er beschreibt eine fachliche Beziehung, die klar geregelt und deren Zweck für beide Seiten transparent ist. Ebenso wichtig seien aber auch unbewusste Aspekte, sagt Wepfer. «Wenn uns auffällt, dass ein Jugendlicher zu Sozialpädagogen ganz andere Beziehungsmuster entwickelt als zu Sozialpädagoginnen, dann überlegen wir uns in einem psychoanalytisch orientierten Denkmodell, was das mit seinen frühen Beziehungserfahrungen zu tun haben könnte. Könnte das, was er bei uns reinszeniert, eine sogenannte Übertragung sein?»

Seit er vor zwei Jahren die Leitung des Massnahmenzentrums übernommen habe, habe er das psychoanalytische Denken in der Institution gestärkt und geschärft, sagt Wepfer. Etwa indem er in Fallbesprechungen psychoanalytische Konzepte einbringe: «Reinszenierung, Übertragung, Gegenübertragung, Abwehr, Verdrängung, das Unbewusste – das sind alles Begriffe, die sich aus den Fallbesprechungen nicht mehr verbannen lassen.» In den Berichten, die im Kalchrain zuhanden der Behörden verfasst werden, tauchen sie aber kaum auf. In der forensischen Behandlung müsse man heute mit modernen Begriffen arbeiten, findet Wepfer. Das psychoanalytische Vokabular sei zu voraussetzungsreich, zumal heute die Mehrheit der Therapeut:innen keine tiefenpsychologische, sondern eine verhaltenstherapeutische Ausbildung mitbrächten.

Aus diesem Grund taucht auch der Begriff «Psychoanalyse» im Zusammenhang mit dem Kalchrain nirgends auf, weder auf der Website noch im Konzept. Er wolle sich nicht einschränken, sagt Andreas Wepfer, mache die therapeutische Ausrichtung deshalb auch nicht zum Anstellungskriterium. Tatsächlich gibt es in der Schweiz kaum eine Institution, die sich dieses Wort auf die Fahnen schreibt. Die Psychoanalyse, scheint es, findet mehrheitlich im Verborgenen statt.

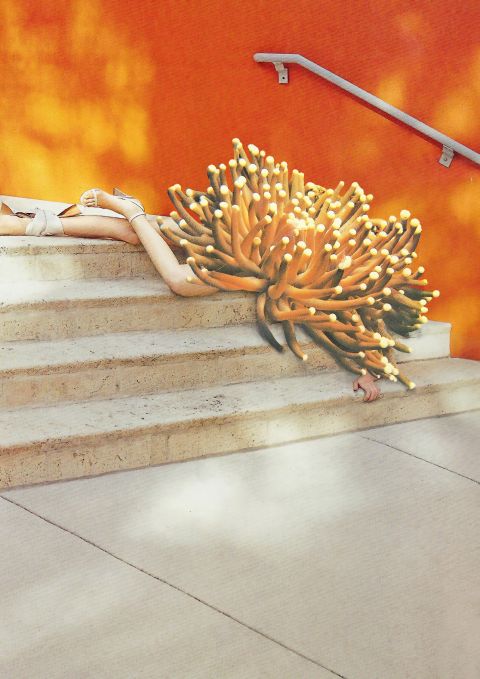

Freud mit Baby

Anders ist das an der Zürcher Ausstellungsstrasse. Hier, in den Räumen der Stiftung für Psychotherapie und Psychoanalyse, hat der Verein für psychoanalytische Sozialarbeit (VPSZ) seinen Sitz. Es ist ein warmer Frühsommertag, das Fenster steht offen. In einem Bücherregal stehen die Werke von Sigmund Freud neben einem psychiatrischen Diagnosemanual, einem Band von Pierre Bourdieu, Ausgaben der Zeitschrift «Werkblatt», einem Buch über das Zürich der 1968er; auf dem Schreibtisch stapelt sich Papier. Der VPSZ will die Psychoanalyse in Theorie und Praxis fördern – mit Veranstaltungen, Publikationen, einer Lesegruppe. Ausserdem fungiert er als Dachorganisation für Familienbegleiter:innen, die psychoanalytisch arbeiten.

Angela Egli legt ihren Strohhut neben sich auf die Couch. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mit eigener Praxis, die Familienbegleitungen sind ihr zweites Standbein. Ihr Kollege Alexander Sölch setzt sich auf einen Drehstuhl. Er ist Psychoanalytiker, hat lange mit traumatisierten Geflüchteten gearbeitet und ist seit bald zwanzig Jahren Familienbegleiter beim VPSZ. Insgesamt acht Familienbegleiter:innen sind im Verein durch einen Bindungsvertrag zusammengeschlossen, «wie eine Art Kollektiv», sagt Egli. Die Aufträge kommen meist von den kantonalen Kinder- und Jugendhilfezentren (KJZ) oder den städtischen Sozialzentren, manchmal auch von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb).

Bald trudeln auch die anderen Familienbegleiter:innen ein. Alle zwei Wochen treffen sie sich zur sogenannten Intervision, im gemeinsamen kollegialen Austausch geht es heute um einen besonders komplexen Fall: ein Junge an der Schwelle zum Teenageralter, starke Persönlichkeitsstörung, die Beziehung zu den Eltern ist konflikthaft, das Kind impulsiv, verhält sich vordergründig oft widersprüchlich, sucht Nähe und dann wieder Distanz. Es sind schwierige Dynamiken; immer wieder kommt die Runde auf unbewusste Mechanismen zurück, um sie zu verstehen. Wie könnte sich eine frühere Beziehungskrise der Eltern auf die Beziehungsgestaltung des Sohnes ausgewirkt haben? Wenn das Kind sagt, es wolle die Familie verlassen – soll dem stattgegeben werden? Oder bringt es damit paradoxerweise gerade ein Bedürfnis nach Nähe zum Ausdruck?

Nach der Intervision nimmt Alexander Sölch ein Kärtchen vom Schreibtisch: eine Karikatur von Sigmund Freud mit Babytrage, ein schreiendes Kleinkind an der einen, einen Staubsauger in der anderen Hand, unter den Arm geklemmt ein Bügelbrett, eine Pfanne, ein Buch. Die Psychoanalyse habe sich zwar stets als exklusive therapeutische Tätigkeit beworben, sagt Sölch, dabei habe sie von Anfang an auch abseits der Couch stattgefunden. Um pädagogisch orientierte Psychoanalytiker:innen wie Siegfried Bernfeld, August Aichhorn oder Sigmund Freuds Tochter Anna Freud entstand früh eine Strömung, die das psychoanalytische Denken in Schulen, Heime und Familien bringen wollte. Auch der VPSZ ist aus der Überzeugung entstanden, dass Psychoanalyse für die Gesellschaft fruchtbar gemacht werden kann.

In der Familienbegleitung könne sie wertvolle Impulse liefern, wenn klassisch sozialarbeiterische Ansätze nicht weiterhelfen würden. Methodisch geht die Psychoanalyse vom Individuum aus: Massnahmenpläne und Berichte bleiben erst mal aussen vor. Zunächst gehe es darum, die Situation auszuhalten und zu verstehen, erklärt Angela Egli. «So behalten wir eine Offenheit gegenüber nicht konventionellen Wegen, statt dass wir normierend vorgehen.» Manchmal gelange man so zu ganz neuen Erkenntnissen, ergänzt Alexander Sölch. «Wenn etwa im Fall eines Kinds, das zu Gewaltausbrüchen neigt, der Fokus bisher auf Schutzmassnahmen lag – und sich dann herausstellt, dass das Kind eine Depression hat und viel eher Massnahmen bräuchte, die sein Selbstvertrauen, seine Ich-Struktur stärken.»

Die Zusammenarbeit mit den Behörden erleben die Familienbegleiter:innen meist sehr positiv, auch wenn da ein Widerspruch bleibt: Denn im Kern ist die Psychoanalyse ein institutionenkritischer Ansatz.

Die totale Anstalt

Historisch hat die Psychoanalyse ihre eigene Institutionalisierung stets kritisch hinterfragt. Indem sie den Fokus nicht auf gesellschaftliche Normen, sondern auf die Stärkung des Ichs legt, ist sie auch als Denkmodell auf Nichtkonformität ausgelegt. Dieses Spannungsverhältnis beschäftigt auch Andreas Wepfer. Er geht durch die Gänge der geschlossenen Wohngruppe; jeder Jugendliche, der ins Kalchrain kommt, verbringt seine ersten sechs Wochen hier. Die Türen lassen sich nur per Chip öffnen, fallen hinter uns mit einem metallischen Surren ins Schloss.

In Bezug auf das Kalchrain spricht Wepfer von einer «totalen Anstalt»: «Die Jugendlichen kommen nicht freiwillig ins Kalchrain, sondern weil ein Gericht das verfügt hat. Unsere Herausforderung ist, trotz diesem in gewisser Art totalitären Entscheid, in dem der Jugendliche maximal unmündig ist, in eine Richtung zu gehen, in der er Einsicht zeigen und seine Mündigkeit wiedererlangen kann.» Wepfer deutet auf ein vergittertes Fenster, hinter dem sich der Blick in eine weite Ebene öffnet. «Natürlich ist es widersprüchlich, in einer geschlossenen Anstalt so zu denken», sagt er. «Aber wenn ich die Psychoanalyse in meinem Arbeitsalltag nutzbar machen will, muss ich diesen Widerspruch aushalten.»

Umgekehrt sind auch die Institutionen nie richtig mit der Psychoanalyse warm geworden. Heute fristet sie ein Nischendasein. Zu teuer, lautet die Kritik, zu aufwendig, der Nutzen nicht klar genug nachweisbar. «Wenn wir gross verkünden würden, dass wir im Massnahmenzentrum psychoanalytisch orientierte Psychotherapie machen», sagt Andreas Wepfer dazu, «dann müssten wir ganz viele Fragen beantworten. Wenn wir hingegen deliktorientierte Therapie durchführen, dann müssen wir diese Fragen alle nicht beantworten und können psychoanalytische Konzepte dennoch mitdenken.»

Wobei er anfügt, dass jede therapeutische Ausrichtung ihre Berechtigung habe. Von Glaubenskriegen hält er wenig, zumal die Grenzen zwischen den Ansätzen heute ohnehin verschwimmen. Konzepte wie das Unbewusste sind für unser Denken so prägend, dass in den sozialen Berufen wohl niemand ganz ohne Anleihen bei der Psychoanalyse auskommt. Mag also sein, dass die Psychoanalyse unsichtbar, an den Rand gedrängt ist, vielleicht auch etwas Verstaubtes hat. Sie ist trotzdem überall.