Wohnungskrise: Feuer unter dem Dach

Die Wohnungsknappheit in der Schweiz nimmt zu. Die Leerwohnungsziffer liegt nur noch bei knapp mehr als einem Prozent. Das Bundesamt für Wohnungswesen prognostiziert für das laufende Jahr einen anhaltend starken Rückgang. Die Bodenpreise steigen, weil mit Boden spekuliert wird. Günstige Wohnungen werden abgerissen. Und das, während der Reallohn teuerungsbereinigt rückläufig ist.

Dramatisch ist die Situation vor allem in den Städten. In Zürich, Bern, Genf, Luzern und St. Gallen sind die sogenannten Angebotsmieten in nur einem Jahr um mehr als sechs Prozent gestiegen. In Zürich beträgt die Zunahme sogar fast zwölf Prozent. Unter Angebotsmieten versteht man die Mietpreise von ausgeschriebenen Wohnungen. Sie stehen den Bestandesmieten gegenüber, die bestehende Mietverhältnisse betreffen. Der Mietpreisindex des Bundesamts für Statistik umfasst sie beide. Er besagt, dass die Mieten seit 2005 insgesamt um fast 25 Prozent gestiegen sind. Die Konsument:innenpreise sind in derselben Zeit um nicht einmal 10 Prozent angestiegen. Analyst:innen sind sich einig, dass auch in den kommenden Jahren die Mietpreise stärker wachsen werden als das allgemeine Preisniveau.

Bei der Beschäftigung mit Schweizer Politik lohnt sich fast immer ein Blick ins «Historische Lexikon der Schweiz». Dort steht, was in der Wohnpolitik meistens vergessen geht. Erstens, dass der Wohnungsmarkt erst Mitte der sechziger Jahre erheblich liberalisiert wurde. Und zweitens, dass Wohnungsnot schon lange ein periodisch wiederkehrendes Phänomen ist.

Schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts galt: Wenn der Leerwohnungsstand die Fünfprozentmarke überschreitet, bricht der Wohnungsbau ein. Wenn der Leerstand abnimmt, steigen die Preise wieder; dann wird auch wieder mehr in den Wohnungsmarkt investiert. Für die Mieter:innen gilt aus Sicht des Immobilienmarkts also: Ein bisschen leiden müssen sie. Das Kapital, das in neue Wohnungsbauten investieren könnte, hat kein Interesse an zahlbaren Mieten – und kein Problem mit einer tiefen Leerwohnungsziffer. Denn gebaut wird nicht, was gebraucht wird, sondern was rentiert.

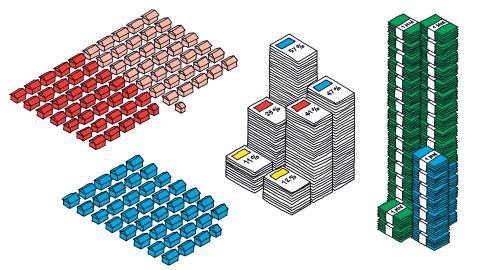

Laut einer Studie des Büros BASS von 2022 zahlen Mieter:innen derzeit jedes Jahr rund zehn Milliarden Franken mehr Miete, als aufgrund der Zinsentwicklung, der Unterhaltskosten und der gemäss Mietrecht zugelassenen Rendite erlaubt wäre. Mit dieser Summe liesse sich ohne Weiteres zusätzlich zur 13. noch eine 14. AHV-Rente finanzieren. Aber wer mag sich schon mit der Hausverwaltung anlegen? «Vermieter» ist kein richtiger Beruf. Jedes Jahr ergiesst sich ein Geldsegen über diejenigen, die ohnehin schon besitzen, und ein grosser Teil der Bevölkerung hat keine andere Wahl, als diesen zu finanzieren.

Was sich immer weiter erhitzt, fängt aber irgendwann vielleicht Feuer. In den kommenden Tagen finden im Rahmen der «Housing Action Days» europaweit Aktionen gegen den Mietwucher statt. In Genf demonstrierten am letzten Wochenende Tausende gegen steigende Mieten und für eine inklusive Stadt. In Zürich organisieren sich derzeit gleich in zwei Quartieren Mieter:innen gegen die Verdrängung. In Winterthur, wo Mieter:innen von rund 1700 Wohnungen in Liegenschaften der Stefanini-Stiftung von Kündigung bedroht sind, stehen die Zeichen auf Widerstand. In Basel dauert der Kampf für die Durchsetzung des weitreichendsten Mieter:innenschutzes der Schweiz an. Die Angebotsmieten haben dort im letzten Jahr um weniger als drei Prozent zugelegt.

In einem Moment seltener Klarheit erkennt ausgerechnet die UBS die Regeln des Wohnungsmarkts, mit deren Exegese sich die Analyst:innen so gern beschäftigen, als durchaus formbar. In ihrer Studie zur Zehn-Millionen-Schweiz mit dem Titel «Bonanza für die Immobilienbranche?» warnt sie vor verfrühtem Optimismus aufseiten der Investor:innen. Wenn sich die Wohnsituation weiter verschlechtere, heisst es dort, könnte die Politik womöglich den Markt stärker beschränken: «Träume von hohen Wertsteigerungen aufgrund anziehender Mieten könnten sich schnell als Illusion erweisen.»