Krieg im Sudan: Schutzlos ausgeliefert

Das Ausmass des Massenmords lässt sich erst erahnen. Bereits aber ist klar: Was nach der Einnahme der Stadt al-Faschir in Darfur geschah, wird zum Denkmal internationalen Versagens.

Da sind die traumatisierenden Bilder. Von teils blutjungen Kämpfern, die jubelnd ihre Gewehre präsentieren, während hinter ihnen aus brennenden Autos schwarzer Rauch aufsteigt. Dazwischen: leblose, teils verkohlte Körper. Es gibt Videos von Massenerschiessungen, die Opfer unbewaffnet und in ziviler Kleidung. Was seit Anfang letzter Woche auf den Telegram-Kanälen der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) und anderen Social-Media-Plattformen zirkuliert, ist von unerträglicher, menschenverachtender Grausamkeit.

Und da ist das schiere Ausmass. Zwar lässt sich bislang höchstens ansatzweise darüber spekulieren, wie viele Menschen in und um al-Faschir getötet wurden, seit die RSF die Stadt im Westen des Sudan am 26. Oktober eingenommen haben. Sie ist von der Kommunikation weitgehend abgeschnitten. Aber es gibt Anhaltspunkte, die selbst die schlimmsten Befürchtungen übertreffen. Überlebende, die es zu Fuss etwa ins über vierzig Kilometer entfernte Tawila geschafft haben, berichten gegenüber Hilfsorganisationen und Medien von systematischer Durchsuchung der Quartiere in al-Faschir, von der Ermordung ihrer Familienangehörigen, von sexualisierter Gewalt.

Jagd auf Minderheiten

Den Versuch einer Schätzung wagt Nathaniel Raymond, Direktor des Humanitarian Research Lab an der Yale-Universität in den USA. Seit die Belagerung al-Faschirs vor rund achtzehn Monaten begann, veröffentlicht er zusammen mit seinem Team regelmässig Analysen zur Situation in der Stadt. Bei der Auswertung von Videobildern und Satellitenaufnahmen ortete er allein vom 26. Oktober bis am vergangenen Freitag in al-Faschir über dreissig Leichenansammlungen. Zum Zeitpunkt der Einnahme durch die RSF hätten sich gemäss seiner Schätzung noch rund 250 000 Zivilist:innen in der Stadt befunden, erklärt Raymond am Telefon. In den umliegenden Zufluchtsorten seien bislang bloss zwischen 30 000 und 60 000 neu Angekommene gezählt worden. «Es sind weniger Menschen geflohen, als wir erwartet hatten, und das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen», sagt Raymond.

Auch wer von den Zahlen der Uno-Migrationsorganisation IOM ausgeht, die mit 177 000 Stadtbewohner:innen zum Zeitpunkt der Einnahme rechnet, stellt sich derzeit die bange Frage: Wo sind all die Menschen hin, wenn sie nicht geflohen sind? «Sie haben Tausende und Abertausende umgebracht», schlussfolgert Raymond. Mittlerweile seien in al-Faschir kaum noch Lebenszeichen abseits der RSF-Präsenz auszumachen. Darauf lasse auch deren Verhalten schliessen: Hätten sie ihre Fahrzeuge anfangs noch taktisch parkiert, um Menschen an der Flucht zu hindern und Haus um Haus zu durchsuchen, würden sie jetzt oft einfach an den Strassenrändern stehen.

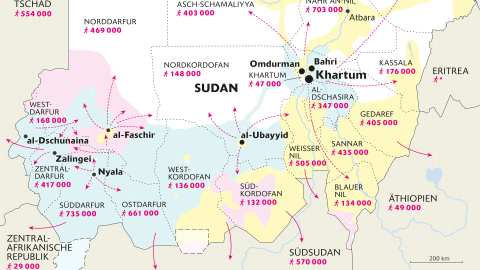

Seit April 2023 herrscht im Sudan ein Krieg, in dem die regulären Streitkräfte (SAF) unter General Abdel Fattah al-Burhan gegen die paramilitärischen RSF von General Mohammed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, kämpfen. Dabei wurde al-Faschir, die Hauptstadt des Bundesstaats Norddarfur, zuletzt zu einem entscheidenden Schauplatz: als einer der letzten Orte im Südwesten des riesigen Landes, den die RSF noch nicht kontrollierten. Insbesondere seit die SAF im Frühjahr im Osten des Sudan die Oberhand gewannen, und damit auch in der Hauptstadt Khartum, richteten die Paramilitärs ihr Augenmerk auf al-Faschir. Ab Mai errichteten sie einen über dreissig Kilometer langen Erdwall, um die Bewohner:innen einzuschliessen.

Was den Menschen in der Stadt drohte, hätte spätestens dann klar sein müssen. Seit Kriegsausbruch haben die RSF vielerorts gezielt Zivilist:innen angegriffen – und zwar insbesondere Angehörige nichtarabischer Minderheiten. Als die Paramilitärs 2023 in die etwa 300 Kilometer westlich von al-Faschir gelegene Stadt al-Dschunaina einmarschierten, machten sie gezielt Jagd auf Angehörige der Masalit. Bis zu 15 000 Menschen haben sie dabei gemäss Uno-Angaben umgebracht.

Historische Konstante

Dass die mörderische Gewalt in Darfur nicht zuletzt aus rassistischem Antrieb gegenüber ethnischen Minderheiten erfolgt, jahrzehntelang geschürt von der sudanesischen Militärregierung, bezeugt ein Video vom Tag der Einnahme al-Faschirs. Gemäss Sudan War Monitor, einem internationalen Zusammenschluss von Journalist:innen und Fachpersonen, ist darauf eine grosse Gruppe von Männern zu sehen, die beim Versuch, die Stadt zu verlassen, von RSF-Mitgliedern abgefangen worden waren. Die Paramilitärs beschimpfen ihre Gefangenen rassistisch, bezeichnen sie als «Sklaven». Nur wenige dieser Männer sollen später Tawila erreicht haben.

Für Expert:innen ist klar, dass die jüngsten Ereignisse als Fortführung des Darfurkonflikts zu verstehen sind, der bereits in den nuller Jahren gemäss Schätzungen bis zu 300 000 Menschenleben forderte. Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag ermittelt bis heute, unter anderem zum Vorwurf des Völkermords. Die Kontinuität liegt auf der Hand: Die RSF wurden 2013 aus der Dschandschawid-Miliz geformt, die auf der Seite des damaligen Diktators Umar al-Baschir gegen Rebellenorganisationen gekämpft und dabei zahlreiche Kriegsverbrechen begangen hatte. Auch General Hemeti hatte zuvor den Dschandschawid angehört.

Dass sich RSF-Mitglieder nun so ungeniert beim Verüben ihrer Kriegsverbrechen filmen, verweist auf eine weitere historische Konstante im Sudan: die Straflosigkeit. Zwar wurde in Den Haag just vor einem Monat erstmals ein Dschandschawid-Kommandant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen. Viele Kriegsakteure sassen aber mit am Verhandlungstisch, als ab 2005 jahrelang um die Machtverhältnisse im Land gerungen wurde. Ironischerweise befindet sich ausgerechnet Militärdiktator Umar al-Baschir, gegen den der ICC 2009 einen Haftbefehl wegen Völkermord erlassen hat, heute in Gewahrsam – quasi als Bauernopfer jener Generäle, die sich 2019 im Zuge eines monatelangen Volksaufstands die Macht übernahmen. Nach Den Haag ausgeliefert wurde er aber nie. Stattdessen festigten Burhan – auch er hat eine Militärkarriere unter anderem in Darfur vorzuweisen – und Hemeti gemeinsam die Herrschaft des Militärapparats. Bis sie begannen, einander zu bekriegen.

Ein Bauernopfer dürfte auch jener RSF-Kommandant sein, der unter dem Namen «Abu Lulu» bekannt geworden ist. Gemäss Sudan War Monitor ist auf Videos zu sehen, wie er Zivilpersonen getötet hat. Am vergangenen Samstag haben ihn die RSF öffentlichkeitswirksam in Handschellen präsentiert – als angeblichen Beweis dafür, dass Gesetzesverstösse in den eigenen Reihen geahndet würden. Kurz zuvor hatte Hemeti in einer Ansprache verkündet, ein Untersuchungskomitee einzusetzen. Was seine Paramilitärs indes nicht davon abhielt, weiterhin Bilder ihrer Gräueltaten zu verbreiten.

International verstrickt

Nathaniel Raymond von der Yale-Universität versucht am Telefon gar nicht erst, seinen Frust zu verbergen. Schon bald nach Kriegsbeginn hätten er und viele Organisationen den Uno-Sicherheitsrat vor den drohenden Entwicklungen in Darfur gewarnt. «Wir sprechen von einem der am präzisesten vorhergesagten Massenmorde in der Menschheitsgeschichte», so Raymond. Doch trotz markiger Worte sowohl der US-Regierung als auch des Uno-Sicherheitsrats sind echte internationale Bemühungen, die Gewalt zu stoppen, bislang ausgeblieben.

Das hängt auch damit zusammen, dass gewichtige staatliche Akteure in diesem Krieg involviert sind: Während die SAF – die ebenfalls Kriegsverbrechen begangen haben – militärische Unterstützung etwa aus Ägypten, dem Iran, der Türkei und Russland erhalten, sind es aufseiten der RSF vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die erwiesenermassen Waffen und andere Militärgüter liefern.

Die Konfliktparteien hätten mittlerweile «grundsätzlich» einem «humanitären Waffenstillstand» zugestimmt, wie Massad Boulos, Donald Trumps Chefberater für Afrika, zum Wochenbeginn verlauten liess. Für Millionen Menschen würde dies eine existenzielle Erleichterung bringen. Die Erfahrung im Sudan zeigt allerdings: Ohne grösseren internationalen Druck verkommen derartige Ankündigungen sehr rasch zum leeren Versprechen.