Eine Woche im Nothilfe-Regime : Zeit umbringen

Kommende Woche behandelt der Nationalrat die Asylgesetzrevision. Sie sieht erneut zahlreiche Verschärfungen vor. Zur Debatte steht auch der Vorschlag, allen Asylsuchenden nur noch Nothilfe zu gewähren. Wird er angenommen, müssen Flüchtlinge mit acht Franken am Tag auskommen. Wie lebt es sich damit? Ein Selbstversuch.

Ginge es nach der SVP, erhielten Flüchtlinge für Nahrung, Hygiene, Transport und Kommunikation durchschnittlich nur noch acht Franken pro Tag. Gewährleistet wären einzig die Unterbringung – an möglichst abgelegenen Orten – und die medizinische Grundversorgung. Bisher stecken etwa 7200 Menschen im Nothilfe-Regime, kommt der SVP-Antrag durch, wären es 25 000.

Wie fühlt es sich an, eine Woche lang mit acht Franken pro Tag auskommen zu müssen? Ich will es wissen und mache mich für eine Woche auf ins abgelegene Lucelle im Jura, sechzehn Kilometer von Delémont entfernt.

Mein Gepäck hat locker in einem Plastiksack Platz: eine kurze Hose, zwei T-Shirts, zwei Paar Socken, drei Paar Unterhosen, Notizblock, Blechpfanne, Feuerzeug, zwei Kugelschreiber, 56 Franken in bar sowie Billette nach Delémont und zurück. Ich trage Laufschuhe, Jeans, einen Pullover und eine leichte Frühlingsjacke. Nicht dabei habe ich: Ausweispapiere, Post- und Kreditkarte, Hygieneartikel, Proviant, Bücher.

Donnerstag, 24. Mai

Was werde ich essen?

Noch bevor ich am Zürcher Hauptbahnhof in den Zug nach Basel steige, habe ich bereits die ersten fünf Franken ausgegeben: für die Freischaltung einer neuen Handynummer mit Prepaid-Abo. In Delémont folgt dann der erste Schock: Täglich fahren nur zwei Postautos über den mächtigen bewaldeten Hügel nach Lucelle – eines am Vormittag, eines am Mittag. Die Fahrt kostet ohne Halbtax 11.20 Franken. Die Frage, wie ich jeweils nach Delémont komme, ist also geklärt: per Autostopp oder schlimmstenfalls zu Fuss.

Kurz nach Mittag erreiche ich mein neues Zuhause. Zum Motel Noirval gehören eine Tankstelle, ein kleiner Shop, ein Restaurant und mehrere Zimmer. Es liegt idyllisch am Ufer eines kleinen, schilfumwachsenen Sees. Auf dem Nachttisch des im Voraus bezahlten Zimmers steht ein Radio, einen Fernseher gibt es nicht. Zufrieden registriere ich, dass im Bad eine Seife liegt – das wird mir die Kosten für ein Duschmittel ersparen. Das Beste am Zimmer ist die Terrasse mit Blick auf den See. Trotzdem werde ich tagsüber kaum Zeit in diesem Zimmer verbringen, ich bin nicht gerne alleine in geschlossenen Räumen.

Die erste Autofahrt muss ich mir hart verdienen, erst nach einer Stunde – ich bin schon im Nachbardorf Bourrignon – hält ein Geländewagen mit französischem Nummernschild an. Am Steuer sitzt ein bulliger 28-jähriger Elsässer, der im Jura auf Jobsuche ist. Der gelernte Koch hat zuletzt auf Baustellen gearbeitet. Im Elsass würde er bloss 1300 Euro verdienen. Ich frage ihn, ob er zufrieden sei mit dem Wahlausgang in Frankreich. Er schaut mich entsetzt an: «Um Himmels willen, nein! Hollande ist ein Sozialist und somit viel zu nett zu den Ausländern. All die Leute aus Nordafrika sitzen bei uns doch nur faul rum und lassen sich vom Staat durchfüttern, während wir am Arsch sind. Ganz Europa lacht über uns. Die Schweiz macht es genau richtig. Hier respektieren die Ausländer die Regeln und Gesetze, weil sie wissen, wenn nicht: Raus!» Er sagt das Wort auf Deutsch. «Ich bin kein Rassist, aber so ist das nun mal. Deshalb haben wir im Elsass Sarkozy gewählt.» Als er mich absetzt, wünscht er mir viel Glück.

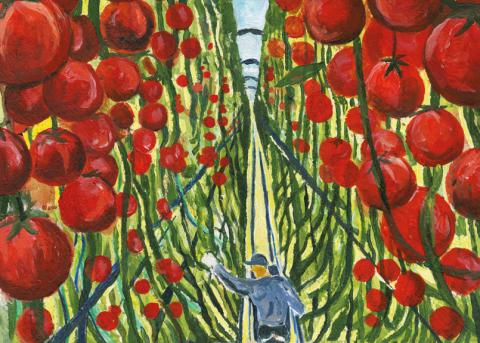

Drei Stunden später bin ich überrascht, wie viele Lebensmittel ich für weniger als zwölf Franken erhalten habe: ein Cervelatpaar, ein Ruchbrot, ein Kilo Pasta, Tomatensauce, Frischkäse, eine Salatgurke, vier Äpfel, eine Tafel Schokolade, eine Flasche Mineralwasser sowie eine Zahnbürste und Zahnpasta. Aber der Einkauf von billigen Lebensmitteln ist aufwendig. Um die Kosten so tief zu halten, musste ich fünf verschiedene Lebensmittelläden – Migros, Coop, Denner, Aldi und ein türkisches Geschäft – abklappern. Dabei habe ich alle Preise für die entsprechenden Produkte notiert und verglichen.

Der Rückweg verläuft problemlos, nach einer Stunde bin ich beim Motel. Da keine Kochplatten zur Verfügung stehen, muss ich raus. Ich entdecke einen Bach, dem ich folge, und schon bald finde ich unmittelbar am Ufer einen idealen Platz, um ein Feuer zu machen. Ich sammle Holz, das schön trocken ist, als ich im angrenzenden Dickicht Felshöhlen entdecke. Ich eile hinauf, um sie mir anzusehen, und will dann rasch zurück zur Feuerstelle. Doch der Untergrund ist feucht und rutschig, ich verliere den Halt und liege quer in der Luft. Die Landung auf dem Hintern ist schmerzvoll, immerhin konnte ich sie mit meinen Händen abdämpfen. Ich fluche laut, als ich bemerke, dass Blut von meinen verdreckten Händen tropft. Es sind zum Glück keine Schnitte, sondern nur Schürfungen, und ich kann mir den Autostopp ins Spital ersparen.

Der grösste Schock des Tages steht mir aber noch bevor. Ich liege bereits im Bett, als meine Freundin anruft. Als ich zehn Minuten später auflege, erhalte ich sogleich eine SMS: «Dieser Anruf hat Fr. 8.00 gekostet. Ihr Restguthaben beträgt noch Fr. 6.80.» Wie kann das sein?, frage ich mich verzweifelt, sie hat doch angerufen! Erst dann fällt mir auf, dass auf dem Display «Bouygues F» steht. Das Handynetz in Lucelle ist ein französisches! Ich beschliesse, die Nummer an niemanden mehr weiterzugeben.

Kurz nach 22 Uhr lösche ich das Licht, ich bin müde. Der Tag ist wie im Flug vergangen. Nur kurz flackert der Gedanke auf, dass ich bereits an meinem allerersten Tag die Hälfte meines gesamten Geldes ausgegeben habe. Von den 56 Franken sind 29 weg. Aus den 8 Franken pro Tag sind weniger als 5 geworden. Dennoch schlafe ich zufrieden ein.

Freitag, 25. Mai

Wo ist die Bibliothek?

Kurz nach sieben Uhr wache ich auf. Ich fühle mich ausgeschlafen und freue mich, Delémont zu erkunden. Auf der Terrasse esse ich Brot, einen Apfel und etwas Schokolade. Die Sonne ist schon über dem Hügel aufgegangen, es scheint ein wundervoller Tag zu werden.

Diesmal geht alles schnell. Ein Architekt nimmt mich bis Bourrignon mit, dann gabelt mich der Patron des Motels am Strassenrand auf. «Als ich ein Kind war, lebten in Lucelle sechzehn Kinder, es war immer was los», erzählt er. Heute gebe es im Weiler noch ein schulpflichtiges Kind. Er bringt mich bis nach Devalier, einen Vorort von Delémont – den Rest laufe ich.

Mein erstes Ziel ist die Bibliothek. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um all die Zeit umzubringen, wie ich es nenne. Leider stehe ich vor verschlossenen Türen, sie öffnet erst am Nachmittag. Also gehe ich vorerst in den Manor. Dort spiele ich Playstation und sprühe mich mit Deo ein.

Über Mittag habe ich eine Idee. Gestern Abend musste ich die über dem Feuer gekochten Teigwaren mit Tomatensauce mit der Hand essen. Das war eher mühsam. Ich laufe zum Migros-Restaurant. Wie erwartet sind viele Leute da, die Angestellten haben alle Hände voll zu tun. Ich schnappe mir einen Werbeprospekt, tue so, als lese ich konzentriert, und bleibe genau vor der Geschirrrückgabe stehen, wo ich mir blitzschnell ein Messer und einen Löffel schnappe, die Gabel ist zu weit hinten. Ich verlasse den Laden mit einem breiten Grinsen.

Besser sind die kalten, klebrigen Teigwaren und die Sauce, die nach vielem, aber nicht nach Tomate schmeckt, leider auch mit Besteck nicht. Ich kaufe mir ein Käseküchlein (für Fr. 2.30).

Endlich ist die Bibliothek geöffnet, in der ich fortan praktisch jede mögliche Minute verbringe – im zweiten Stock, wo die riesige Comicabteilung ist. Seit meiner Kindheit bin ich ein grosser Fan der frankobelgischen Comicschule mit Klassikern wie «Tintin», «Spirou & Fantasio» oder «Gaston». Die eindrücklichste Geschichte der Woche lese ich jedoch unten, wo die Zeitschriften und Zeitungen aufliegen. Es ist eine Reportage aus dem Grenzgebiet zwischen Griechenland und der Türkei im «Nouvel Observateur». Allein 2011 sind dort weit über 50 000 Menschen über den Fluss Evros in die EU geflüchtet, Hunderte haben dabei ihr Leben verloren. Die Reportage erzählt die Geschichte von 300 561 a. Diese Nummer haben die griechischen Behörden einer anonymen jungen Frau gegeben, die im Winter während ihrer Flucht über den Fluss am Ufer erfroren ist. Sie war wohl vor Erschöpfung eingeschlafen. Als man sie fand, trug sie drei Paar Jeans und vier T-Shirts auf dem Leib – es war alles, was sie dabeihatte. Um ihren Hals hing eine Kette, auf dem Anhänger war eine Koransure eingraviert. Sie war eine Muslimin. Das ist alles, was von 300 561 a bekannt ist. Ihr Name und ihre Geschichte bleiben für immer verborgen.

Als ich abends in der Dusche stehe, kann mich selbst der grässliche Duschvorhang mit den rosaroten Delfinen nicht aufregen. Der Tag war schnell um, und ich bin müde.

Samstag, 26. Mai

Soll ich das jetzt stehlen oder nicht?

Ich lerne am frühen Morgen die zwei wichtigsten Autostopplektionen. Lektion eins: Bei RentnerInnen brauchst du den Daumen gar nicht erst rauszustrecken. Lektion zwei: Nähert sich ein Auto mit französischem Nummernschild, juble schon mal innerlich.

Nach achtzig Minuten nimmt mich endlich ein junger Koch bis Delémont mit. Eigentlich stammt er aus Paris, aber dort war es ihm zu voll und lärmig, weshalb er ins Elsass zog. Er sagt: «Wir Frontaliers haben hier im Jura nicht den besten Ruf. Man wirft uns vor, wir würden die Löhne im Gastro- oder Baugewerbe drücken. Aber wenn die Jurassier in Scharen zu uns einkaufen kommen, dann ist das natürlich in Ordnung.»

Den Morgen verbringe ich in der Bibliothek, danach schlendere ich zum Bahnhof hinunter und begegne dort der wohl erstaunlichsten Person, die im Jura lebt: Bahtiyar Mahmout. Der Uigure war gemeinsam mit seinem Bruder in Guantánamo inhaftiert, seit zwei Jahren wohnt er nun in der Gegend. Ich erkenne Mahmout, weil ich seit über einem Jahr vergebens versuche, das uigurische Brüderpaar zu treffen, über das ich viel recherchiert habe. Leider hat er keine Zeit für ein spontanes Gespräch, da er sogleich weiter muss.

Nach dieser Begegnung lungere ich lange im Bahnhofskiosk herum und hadere mit mir. Das Regal mit den deutschsprachigen Magazinen liegt nämlich in einem günstigen Winkel. Eine Säule verdeckt der Verkäuferin die Sicht. Nach einer halben Stunde gehe ich. Ohne Magazin. Drinnen hatte ich ein schlechtes Gefühl, weil ich stehlen wollte, und draussen ein schlechtes Gefühl, weil ich nichts gestohlen habe …

Am Nachmittag steht eine ältere Frau vor mir an der Ladenkasse, die allein für Katzenfutter mehr Geld ausgibt, als mir in dieser Woche zur Verfügung steht. Ich selbst kaufe für insgesamt neun Franken Karotten, ein Paar Landjäger, Halbhartkäse, eine Beutelsuppe, Schokolade und Ruchbrot.

Auf dem Heimweg hält ein junger Mann an. «Pas de souci», sagt er, als er die Autotür öffnet. Keine Sorge also. Es sollte das Motto der nächsten zwei Stunden werden.

Alain Tobler arbeitet als Lehrer in Delémont und wohnt in Bourrignon, wo er sich vor ein paar Jahren einen Bauernhof gekauft hat, den er seither komplett neu gestaltet hat. Er lebt dort mit seiner Frau und zwei Buben. Er interessiert sich sehr für mein Vorhaben und die kommende Asylgesetzrevision. Ziemlich schockiert nimmt er zur Kenntnis, welche Verschärfungen gewisse politische Kreise durchsetzen wollen. Unmenschlich sei das, wiederholt er mehrmals. «Acht Franken am Tag?», will er nochmals wissen. «Wissen Sie was, ich lade Sie zu einem kleinen Imbiss ein!»

Wenig später sitze ich in seinem Garten, trinke ein kühles Bier und knabbere Chips. Ich erzähle ihm von meiner Kindheit im Berner Jura und meinem Lieblingsort im Dorf: der Käserei. Dorthin lief ich abends oft neben dem Bernhardiner unseres Nachbarn, der in einem Leiterwagen Milchkannen durchs Dorf zog. Alain Tobler springt von seinem Stuhl auf: «So eine Käserei haben wir hier auch. Mit dem besten Joghurt der Region. Die schliesst in zwei Minuten, das schaffen wir. Pas de souci.»

Und so kommt es, dass ich zum Abendessen nicht wie geplant eine Raviolibüchse auslöffle, sondern ein grandioses Naturejoghurt aus Bourrignon.

Sonntag, 27. Mai

Wieso schaffe ich es nicht, aus diesen Gedanken

auszubrechen?

Ich wache auf und verspüre eine seltsame Mischung aus Freude und Angst. Beides aus demselben Grund: Da es sich heute nicht lohnt, nach Delémont zu gehen, will ich die Zeit nutzen, mich mit mir selbst zu befassen und mir ein paar Fragen zu stellen.

Zuerst einmal denke ich aber über das Glück nach. Über mein Glück. Der erste Gedanke: Ich bin am 17. September 1980 in Lausen (BL) geboren. Meine Haare sind blond, meine Haut ist hell. Der zweite Gedanke: Ich rauche nicht. Der dritte: Mein Schlaf lässt mich nicht im Stich. Spätestens um elf Uhr lösche ich jeweils das Licht und keine Minute später schlafe ich. In der Nacht wache ich kaum auf. Wenn ich zwischen sieben und acht Uhr aufwache, bin ich ausgeschlafen und frisch. Schliesslich der vierte glückliche Gedanke: Das Wetter! Ich laufe schon die ganze Zeit über in kurzen Hosen und im T-Shirt herum. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es bei kaltem und nassem Wetter sein würde. Das einzige kleine Problem: Ich habe keine Sonnencreme dabei. Besonders über Mittag hat die Sonne immer genug Kraft, um mir einen ordentlichen Sonnenbrand zu verpassen.

Den Rest des Morgens verbringe ich dann mit Voltaire und einer roten Kugel im Bett. Schon am ersten Tag habe ich mir im Caritas-Laden in Delémont für einen Franken einen Sammelband mit Werken des französischen Aufklärers gekauft. Gerade lese ich «Zadig». Ich unterbreche die Lektüre ab und an, um auf meinem Handy ein simples Game mit absolut nervtötender Musik zu spielen: Eine rote Kugel hüpft in der Gegend herum und schluckt Münzen. Je mehr und je schneller die Kugel diese Münzen mampft, desto mehr Punkte gibt es. Ich entwickle zu meinem eigenen Erstaunen einen grossen Ehrgeiz und jage verbissen Rekorde.

Ich zwinge mich, das Bett zu verlassen. Ich marschiere zu einem allein stehenden Bauernhof ausserhalb von Lucelle. Mir war schon am ersten Tag aufgefallen, dass sie dort frische Eier am Strassenrand verkaufen. Auf dem Weg denke ich kurz, dass ich die Eierkasse plündern könnte. Schliesslich frage ich aber nach, ob ich etwas tun könnte, den Hühnerstall ausmisten oder so. Kurz darauf jäte ich Unkraut und hole mir nach zehn Minuten die erste Blase am Mittelfinger. Später schürfe ich mir den Handrücken auf, aber ich freue mich auch über die Beschäftigung. Der gestohlene Migros-Löffel erweist sich übrigens als ideales Arbeitsgerät.

Der Hof gehört Tanja und Hugo. Die Baselbieter sind vor acht Jahren hierhergezogen. Mit ihnen leben 31 Katzen – darunter zwei dreibeinige sowie ein einäugiger Perser, vier Hunde, zwei Gänse, eine Sau und unzählige Hühner auf dem Hof.

Mein Lohn fürs Jäten ist schliesslich ein Fleischspiess vom Grill, Salat und jede Menge Limonade sowie ein Kaffee zum Nachtisch. Ich bleibe lange bei Tanja und Hugo im Garten sitzen und höre ihrer gemeinsamen Lebensgeschichte zu, die vor einundzwanzig Jahren in einer Bar ihren Anfang nahm.

Die Sonne ist bereits verschwunden. Es ist angenehm kühl, als ich die Laufschuhe anziehe. Ich nehme mir vor, acht Runden um den See zu joggen. Normalerweise kann ich beim Laufen gut abschalten, doch diesmal ist es anders. Ich merke, wie meine Gedanken immer rund um dieselben Fragen kreisen: Was soll ich nachher essen? Wie und wo soll ich den morgigen Tag sinnvoll verbringen? Was muss ich dafür alles einpacken? Und ich schaffe es einfach nicht, mich gedanklich aus der derzeitigen Situation zu befreien. Mit jedem Schritt werde ich wütender und unzufriedener.

Zwei, drei Tage lang war alles ein Spiel, ein Abenteuer. Nun stelle ich fest, dass sich meine Welt durch die Sachzwänge eingeengt hat, räumlich wie gedanklich. Ich fühle mich nicht mehr länger als freier, selbstbestimmter Mensch.

Als ich im Bett liege, ist die Wut noch nicht verflogen. Ich denke an meinen Vater Tomas. Er war ein Flüchtling. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings wollte mein Grossvater Miroslav nicht mehr in seiner besetzten Heimat bleiben. So kam mein dreizehnjähriger Vater im Spätsommer 1968 spätabends nach Schaffhausen, wo in einem Hotel bereits der Tisch gedeckt war – der Zöllner hatte extra angerufen. Der Hoteltisch blieb mehrere Wochen lang gedeckt, dann erhielten meine Grosseltern, mein Onkel und mein Vater eine eigene Wohnung mitsamt Mobiliar im Dorfzentrum von Bachenbülach. Besonders gerne erinnerte sich mein Vater an den allerersten Besucher: Es war der Dorfpfarrer, der einen ganzen Schinken vorbeibrachte und die Familie willkommen hiess.

Montag, 28. Mai

Was soll das alles?

Am Montag besucht mich dann die Verzweiflung. Als ich am späten Morgen aufbreche, ist noch alles in Ordnung. Es geht steil bergauf in Richtung des Nachbardorfs Pleigne, das auf einer Hochebene liegt. Es soll dort einen interessanten Panoramaspaziergang geben. Nach vierzig Minuten erreiche ich einen schönen Unterstand aus Holz mit vielen Tischen und Bänken. Kaum habe ich mich hingesetzt, höre ich Stimmen und merke, wie ich schlagartig missmutig werde. Ich habe überhaupt keine Lust auf Menschen. In der Mittagshitze mache ich mich auf die Suche nach einem ungestörten Plätzchen, doch nichts will mir gefallen, weder die prachtvollen Blumenwiesen noch der weite Ausblick ins hügelige Elsass.

Ich bin auf einmal müde, matt, unmotiviert und schlecht gelaunt. Ausserdem verspüre ich Muskelkater im Arsch. Nach über einer Stunde erreiche ich einen leeren Parkplatz. Mir geht es erst wieder besser, als ich aggressiv auf der mitgenommenen Raviolibüchse herumhacke. Da ich keinen Büchsenöffner dabei habe, halte ich mein gestohlenes Messer senkrecht auf den Büchsenrand und haue mit einem Stein auf das Heft. Nach fünf Minuten ist die Büchse geöffnet. Doch ich habe keine Lust auf Ravioli, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf den ganzen Scheiss.

Ich schreibe meiner Freundin eine SMS. Sie schreibt mir zurück, dass wir uns schon sehr bald sehen werden, und ich komme mir plötzlich lächerlich vor.

Den Rest des Tages verbringe ich lustlos mit Wandern, Lesen und Gamen. Die Müdigkeit am Abend fühlt sich anders an als an den Tagen zuvor.

Dienstag, 29. Mai

Keine drängenden Fragen

Ich muss mir Aufgaben stellen, denke ich beim Aufwachen. Nicht, dass mich erneut diese verzweifelte Ziellosigkeit von gestern übermannt. Ich prüfe nach, wie viel Geld ich noch habe: knapp zehn Franken.

Ich stelle mir zwei Aufgaben. Erstens: Ich suche heute das kantonale Migrationsamt auf. Alain Tobler, der Lehrer aus Bourrignon, hat mich auf die Idee gebracht. Ein Bekannter von ihm leitet das Amt. Zweitens: Ich leiste mir heute Abend, es wird mein letzter sein, ein Bier im Restaurant.

Ein Kleinlastwagenfahrer, der seit 22 Jahren für Bell kleine Dorfläden im Jura mit Fleisch beliefert, bringt mich in die Stadt. Seine Schicht hat morgens um drei Uhr begonnen, der kleine Milchladen in Bourrignon ist der letzte von 23 in dieser Nacht. Er wird bald zu sich nach Hause in der Nähe von Mulhouse zurückfahren. Er sagt: «Das Fleisch ist in der Schweiz viel zu teuer.» Ich nicke.

In Delémont folge ich der Wegbeschreibung von Alain Tobler und lande erst in einem Wohnquartier, dann in der Gewerbezone, doch das Migrationsamt bleibt unauffindbar. Ich verirre mich in eine Berufsschule, wo ich mir in der Kantine ein halbes, angegessenes Gipfeli schnappe, das auf einem Tisch liegt. Erst am Nachmittag finde ich das Amt, doch der Leiter ist nicht anwesend. Nicht weiter schlimm, ich habe viel Zeit umgebracht. Den Rest des Tages verbringe ich in der Bibliothek.

Als ich zurück in Lucelle bin, kann ich nicht glauben, was ich sehe: «Mardi fermé» steht auf der Tafel an der Eingangstür zum Restaurant. Ich habe mich den ganzen Tag auf diesen Moment gefreut, und jetzt das! Die Enttäuschung lässt aber bald nach. Ich denke an morgen, an meine Rückkehr.

Zum ersten Mal bin ich am Abend nicht müde. Ich lese «Candide» in einem Zug durch.

Mittwoch, 30. Mai

Wann fährt endlich der verfluchte Zug nach Zürich?

Ich bestelle mir einen Kaffee zum Frühstück und lese Zeitung. Nachdem ich in den letzten sechs Tagen nie das Bedürfnis hatte, mich über den Gang der Welt zu informieren, scheint mein Kopf nun wieder offen dafür zu sein.

Wiederum habe ich mir eine Aufgabe gestellt: Die Caritas führt in Delémont nicht nur einen Laden, sondern auch ein Begegnungszentrum. Dort will ich mit Leuten ins Gespräch kommen. An der Tür steht: «Mercredi fermé». Aber im Caritas-Laden gleich nebenan lerne ich Eric kennen. Der 34-Jährige aus Guinea arbeitet dort als Freiwilliger. Er ist im Dezember 2009 in die Schweiz geflüchtet und hat einen Asylantrag gestellt. Seither wartet er auf den Entscheid. Er erhält monatlich 415 Franken von der Sozialhilfe – etwa 14 Franken pro Tag.

Eric konnte in einem Lebensmittelladen ein Praktikum absolvieren, sie hätten ihn gerne als Kassierer eingestellt. Er spricht perfekt französisch, aber als Asylsuchender in einem laufenden Verfahren ist es ihm verboten zu arbeiten. «Es ist schade, dass in den Medien immer nur die andere Geschichte erzählt wird. Jene von den kriminellen Asylsuchenden», sagt er und tischt Kaffee auf.

Am Nachmittag in der Bibliothek sitze ich wie auf Nadeln, aber die Zeit vergeht doch irgendwie. Richtig schlimm wird meine Ungeduld erst, als die Bibliothek um 18 Uhr schliesst. Mein Zug nach Basel fährt um 19.23 Uhr. Ich bringe das Messer und den Löffel ins Selbstbedienungsrestaurant zurück. Es bleibt meine einzige Handlung mit klarem Kopf in jenen quälenden Minuten. Die Ungeduld löst sich erst im Zug nach Zürich auf. In Schlieren beende ich sogar die Lektüre von «L’Ingénu». Die Woche endet mit dem Satz: «Malheur n’est bon à rien» – Unglück ist zu nichts gut.