Kanada: Öl aus allen Rohren

Im kanadischen Alberta soll der Abbau von Ölsand mehr als verdoppelt werden. Ein Gebiet so gross wie England droht umgepflügt zu werden. Eine Reise durch den Westen Kandas in vier Stationen.

In Alberta weiss man schon lange von dem riesigen Bodenschatz: Auf einer Fläche von 142 000 Quadratkilometern liegt Ölsand in der Erde. Es handelt sich dabei um eine teerige, klebrige Masse, die mit Gestein vermischt ist. Die UreinwohnerInnen, die sich heute First Nations nennen, haben früher den Teer benutzt, um ihre Kanus abzudichten.

Lange war es zu teuer, aus dem Ölsand das Bitumen – ein dickflüssiges Schweröl – im grossen Stil herauszulösen, um daraus Benzin oder Diesel herzustellen. Der Schatz blieb im Boden. Doch ab 1973 begann der Ölpreis sprunghaft zu steigen – zuerst aus politischen Gründen, später, weil billiges Öl immer knapper wurde und die Nachfrage ungebrochen zunimmt. In Alberta ist seither das Ölfieber ausgebrochen; immer mehr Ölsand soll verarbeitet werden. Trotz des hohen Energieaufwands, trotz der umweltschädigenden Nebenwirkungen, trotz des Klimawandels.

Vogelscheuchen auf dem See

Fort McMurray liegt weit im Nordosten Albertas. Die Stadt ist zum Symbol für Kanadas Ölboom geworden. Mit jedem Dollar, um den der Weltmarktpreis für Rohöl steigt, ziehen mehr Menschen hierher. Die Bevölkerungszahl hat sich in zehn Jahren auf rund 70 000 verdoppelt. Neue Wohnquartiere und Shoppingcenter entstehen. Letztes Jahr wurde ein neuer internationaler Flughafen eingeweiht. Die Zufahrtsstrasse aus Edmonton, der Highway 63, wird derzeit im Eiltempo auf vier Spuren ausgebaut.

Die Fahrt von Fort McMurray zum Firmengelände der kanadischen Ölgesellschaft Suncor dauert eine halbe Stunde. Dreimal die Woche bietet das Oil Sands Discovery Centre TouristInnen eine Tour zum «ersten kommerziell erfolgreichen Ölsandbetrieb» an. Das Interesse ist bescheiden: Der Bus ist an diesem Freitag nur mit rund fünfzehn Personen besetzt. Das Suncor-Betriebsgelände ist mit Stacheldraht umzäunt. Bei der Einfahrt inspiziert Wachpersonal den Bus und begutachtet die Passagiere. Wir dürften alles fotografieren, was wir wollen, sagt die Tourleiterin – doch nur für private Zwecke. Wenn wir Fotos auf unsere Facebook-Seite laden wollen, sei das doch bitte mit ihr abzusprechen.

Beissender Rauch hängt in der Luft. Bei Nordwind treibt er bis Fort McMurray. Schilder auf dem Suncor-Firmengelände weisen auf Bären hin, die sich hin und wieder hierherverirren. Im Frühling habe eine Bärenmutter eine Arbeiterin angefallen und tödlich verletzt, erzählt die Tourleiterin.

Wir fahren an Verarbeitungsanlagen vorbei, Raffinerien mit rauchenden Schloten und Unmengen Röhren, und stoppen auf einer kleinen Anhöhe, von wo aus wir die Zufahrtsstrasse zum eigentlichen Abbaugelände überblicken können. Am Horizont sind die Umrisse eines umgepflügten Hügelzugs, auf dem Lastwagen herumfahren, erkennbar. Die Dimensionen des Tagebaus lassen sich nur auf Luftaufnahmen erkennen, wie sie etwa im Film «Petropolis» von Regisseur Peter Mettler zu sehen sind. Auf der Zufahrtsstrasse kreuzen sich die Lastwagen im Minutentakt; sie sind mit ihrer Ladung bis zu 350 Tonnen schwer und so hoch wie ein dreistöckiges Wohnhaus. Auf diese Distanz wirkt ein Sattelschlepper daneben wie ein Spielzeugauto.

Die Lastwagen bringen das ölhaltige Gestein in Aufbereitungsanlagen, wo es zerkleinert und dann mit heissem Wasser gemischt wird. Das Bitumen, das mit diesem Prozess gewonnen wird, ist so dickflüssig, dass ihm ölhaltiges Verdünnungsmittel zugesetzt werden muss. Dieses wird meist aus Erdgas gewonnen und muss per Pipeline nach Fort McMurray gepumpt werden.

Das verwendete Wasser ist danach voller Sand, Ölrückstände, Schwermetalle und Säuren. In Absetzbecken wird es für Jahre gestaut. So ist rund um die Tagebauwerke von Fort McMurray ein Mosaik von Seen entstanden. Fässer mit Vogelscheuchen schwimmen darauf. Zudem gellen rund um die Seen immer wieder Schüsse aus Lautsprechern. Vögel sollen so abgehalten werden, ein Bad zu nehmen – es wäre ihr Tod. UmweltschützerInnen befürchten, dass das vergiftete Wasser ins Grundwasser und in die umliegenden Flüsse gelangt.

Produktion rund um die Uhr

Allein beim Tagebauwerk von Suncor arbeiten über 5000 Menschen. Bitumen wird 365 Tage im Jahr rund um die Uhr produziert. Im Winter kann die Temperatur hier bis zu minus vierzig Grad sinken. Viele der Beschäftigten leben in Barackensiedlungen direkt auf dem Firmengelände. Sie werden aus ganz Kanada und den USA zu zweiwöchigen Arbeitseinsätzen eingeflogen. Danach geht es für eine Woche Erholung zurück nach Hause.

Der Touristenbus hält im weiteren Verlauf seiner Fahrt an mehreren Stellen, an denen die Ölindustrie bereits vorbeigezogen ist und nun der Boden wieder in eine Art natürlichen Zustand versetzt werden soll. Neuer Humus wurde ausgebracht, Teiche angelegt, Gras gesät, Büsche und Bäume gesetzt. Allerdings ist es unmöglich, den ursprünglichen Zustand – einen borealen Nadelwald mit Auen und Mooren – wiederherzustellen. Die Kunstlandschaft erinnert eher an die Prärie einige Hundert Kilometer weiter südlich, zumal als attraktives Sujet für Touristenkameras auch bereits einige hergeschaffte Büffel auf einem eingezäunten Gelände grasen.

Die Bustour endet vor dem Oil Sands Discovery Centre in Fort McMurray. In der aufwendigen Ausstellung im Informationspavillon fällt beim Rundgang eine Landkarte auf. Darauf sind in farbigen Rechtecken die Gebiete eingezeichnet, die sich Firmen bereits vorsorglich für den Abbau gesichert haben: Shell, BP, Exxon, Koch, Total, aber auch der chinesische Staatsbetrieb Petrochina. Fast das ganze 142 000 Quadratkilometer grosse Ölsandgebiet Albertas ist bereits vom Staat verpachtet worden. Neben grossen Feldern, wie sie Suncor besetzt, fallen viele relativ kleine Quadrate auf. Dort soll der tief liegende Ölsandschatz mit der sogenannten In-situ-Methode gehoben werden. Dabei wird – erhitzt mit billigem Erdgas – Dampf in die Tiefe gepumpt. Diese Methode ist nicht weniger umweltschädigend als der Tagebau. Einzelne Anlagen verbrauchen mehr Energie, als mit dem gehobenen Bitumen wieder erzeugt werden kann.

Eine Flut von Cash

In einem tiefen Graben schlängelt sich der North Saskatchewan River durch Albertas Hauptstadt Edmonton mit ihren 800 000 EinwohnerInnen. Entlang des Flusses sind Parks angelegt. Die Stadt wirkt wohlhabend; vom Fluss aus glänzt die Skyline der Innenstadt mit ihren neuen Hochhäusern. Hier haben sich viele Ölkonzerne, Anwälte und Beraterinnen niedergelassen, aber auch Banken, die der Ölindustrie ihre Dienste anbieten.

«Der Aufbau einer Ölsandverarbeitung ist extrem kapitalintensiv», sagt Andrew Read vom Umweltinstitut Pembina. «Aber wenn die Projekte laufen, dann produzieren sie über Jahrzehnte eine Flut von Cash. Das ist es, worauf die Firmen aus sind. Mit dem Cash können sie dann neue Projekte finanzieren.» Auch Pembina übernimmt Aufträge der Ölindustrie: Es erstellt Konzepte für eine möglichst umweltschonende Produktion. Chemieingenieur Read fliegt immer wieder für Begutachtungen nach Fort McMurray. Das Institut vertritt die Auffassung, dass ein massvoller Ölsandabbau in Ordnung geht. «Derzeit sind wir jedoch bereits etwas über diesem Mass», räumt Read ein.

Alberta wird seit 1971 von der Progressiv-Konservativen Partei regiert. Sie ist mit der Ölindustrie eng verflochten und verfolgt ähnliche Ziele: einen weiteren massiven Ausbau des Ölsandabbaus. Ausschlaggebend bei der Argumentation sind einzig der anhaltend hohe Weltmarktpreis und die Gewinne, die damit für die Ölindustrie und somit auch für die Provinz winken. Der Klimawandel wird zwar von der Regierung Albertas anerkannt, doch will man partout nicht einsehen, weshalb man ausgerechnet auf die Förderung der heimischen Ölvorkommen verzichten soll – auch wenn nicht nur die Verbrennung des geförderten Öls zu mehr CO2-Ausstoss beiträgt, sondern gerade auch die Ölsandverarbeitung selber hohe Emissionen verursacht. Doch kanadisches Öl sei eben «ethisches Öl», wie es in einer PR-Kampagne der Ölmultis heisst: Öl aus einer Demokratie, das die Ölversorgung von Demokratien sichert.

«Alberta ist Energie»

«Wir sehen hier den Homo alberticus am Werk», sagt der Edmontoner Soziologieprofessor Randolph Haluza-DeLay. Alberta sei zu einem «Petrostaat» geworden, in dem ein einziger Industriezweig die Politik bestimme. Denn: «Der Staat Alberta basiert auf den Förderabgaben aus dem Ölgeschäft.» Deshalb sei das Interesse der Regierung an einem forcierten Ölsandabbau umso grösser.

Alberta kennt keine Mehrwertsteuer und nur eine sehr tiefe Gewinnsteuer für Firmen. Die BürgerInnen zahlen lediglich eine Kopfsteuer von zehn Prozent ihrer Einkünfte. Die Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), der mächtige Industrieverband der Ölkonzerne, nimmt stark auf die öffentliche Meinung Einfluss. So hat er etwa von 2010 bis 2012 die Provinz mit einer gross angelegten Werbekampagne überzogen. «In allen Zeitungen schaltete die CAPP Inserate, auf allen Fernsehkanälen waren ihre Spots zu sehen», erzählt Haluza-DeLay. Die CAPP forderte die BewohnerInnen Albertas auf, mit ihren NachbarInnen darüber zu reden, wie wichtig Energie für die Provinz sei. «Das hörte man immer wieder. Bis die Leute den Slogan der CAPP zu glauben begannen: Alberta ist Energie.»

«Dennoch gibt es Zeichen der Hoffnung», sagt Mike Hudema von Greenpeace. Seit sechs Jahren führt die Umweltorganisation von Edmonton aus ihren Kampf gegen den Ölsandabbau. Ihr Kampagnenbüro zu finden, ist gar nicht so einfach. Die drei lokalen Greenpeace-Mitarbeiter sind am Rand der Innenstadt im ersten Stock eines kleinen, zweistöckigen, blauen Holzhauses untergebraucht. Hinweisschilder auf die internationale Organisation fehlen.

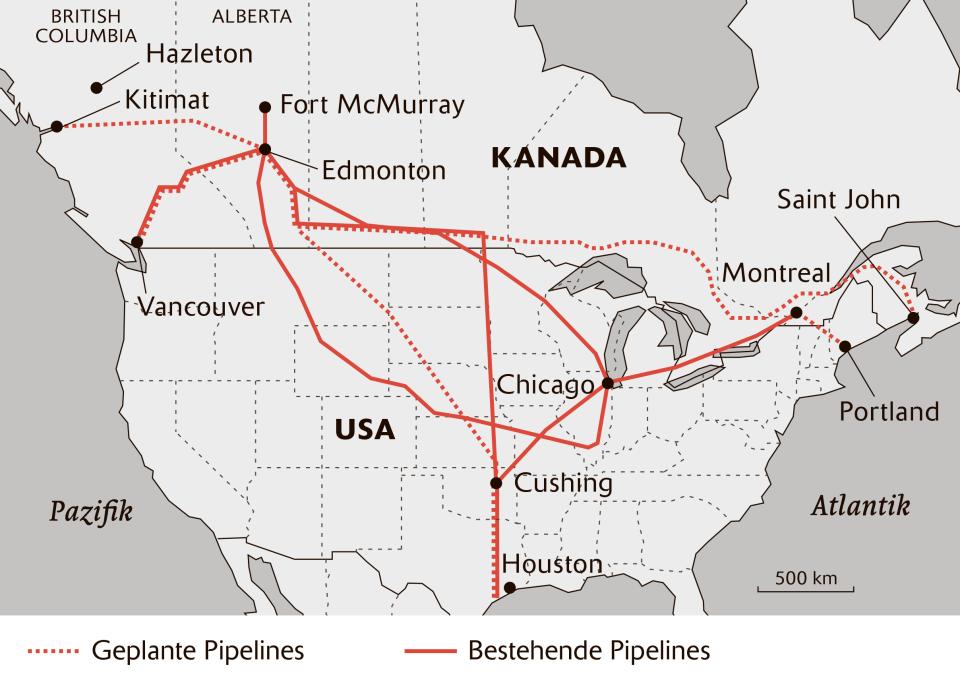

Kanadas Ölindustrie habe ein grosses Problem, erläutert Hudema seinen Optimismus. Wo immer sie neue Pipelines plane, rege sich massiver Widerstand in der Bevölkerung. Albertas Ölboom beginne genau dann zu stocken, wenn das Bitumen über die Provinz- und Landesgrenzen transportiert werden soll. So wehren sich im Osten des Landes BewohnerInnen gegen eine neue Pipeline mit dem Namen Transcanada Energy East, die quer durch ganz Kanada zum den Atlantikhafen Saint John in der Provinz New Brunswick gelegt werden soll. Ebenso kommt Widerstand aus dem US-Bundesstaat Maine, wo die Erweiterung einer bereits bestehenden Pipeline den Hafen von Portland mit Bitumen beliefern soll. Sowohl von Saint John wie von Portland aus könnte Albertas Öl nach Europa verschifft werden. Die EU, die noch vor drei Jahren das dreckige kanadische Öl mit einer Extrasteuer belegen wollte, zeigt sich inzwischen offen: Nicht zuletzt der Disput mit Russland lässt den Wunsch nach mehr Optionen zur Energieversorgung stärker werden.

Auch das Projekt Keystone XL, ein Pipelinezweig, der den Export in den Süden der USA stark ankurbeln könnte, ist noch nicht unter Dach und Fach. LandbesitzerInnen wehren sich aus Angst vor Öllecks. Im US-Bundesstaat Nebraska konnte deshalb noch immer keine endgültige Route festgelegt werden. Zudem steht auch noch die Genehmigung von US-Präsident Barack Obama aus. «Wir verfügen über Signale aus dem Weissen Haus, dass er nach der Parlamentswahl im Herbst zu Keystone XL Nein sagen wird», sagt Hudema.

Und schliesslich ist da noch die eigentlich am nächsten liegende Variante: das Öl an die Pazifikhäfen der Nachbarprovinz British Columbia zu pumpen. So soll die bereits bestehende Pipeline Trans Mountain der Firma Kinder Morgan nach Vancouver durch eine zweite Röhre erweitert werden. Doch in Vancouver und Umgebung regt sich massiver Widerstand. Ein noch ambitionierteres Projekt ist der Bau einer neuen, acht Milliarden teuren Pipeline nach Kitimat, der Enbridge Northern Gateway. Theoretisch ist dieses Projekt zwar am weitesten fortgeschritten – die kanadische Regierung hat bereits Mitte Juni unter diversen Auflagen die Baugenehmigung erteilt, geschätzte 200 Millionen US-Dollar sind bereits in das Projekt investiert worden. Und dennoch: Ob die Northern Gateway jemals gebaut wird, ist alles andere als sicher.

First Nations in Aufruhr

Von der Hauptstrasse aus gelangt man über eine einspurige Stahlbrücke, die eine tiefe Schlucht überquert, in das schmucke Städtchen Hazelton im Herzen von British Columbia. Auf dem Gebirgszug Seven Sisters im Südwesten liegt auch im Sommer Schnee. An der Strasse, die ins Zentrum des Städtchens führt, befindet sich ein Museum, das von UreinwohnerInnen der Gitxsan Nation betrieben wird. Es werden Gebrauchs- und Kunstgegenstände ihrer Kultur ausgestellt. Daneben sind traditionelle Gemeinschaftshäuser zu besichtigen. Das Zentrum von Hazelton wird von einigen alten Holzhäusern markiert. Sie würden bestens in jeden Westernfilm passen.

Mitten in Hazelton befindet sich im Parterre eines alten Holzhauses das Häuptlingsbüro der Gitxsan Nation. Die Gitxsan hatten 2011 für Aufsehen gesorgt, als drei ihrer Häuptlinge ein Abkommen mit der Pipelinegesellschaft Enbridge abschlossen. Dieses sah die Zustimmung zur Northern Gateway vor. Im Gegenzug sollte die First Nation einen Anteil der Einnahmen aus der Pipeline erhalten – von sieben Millionen kanadischen Dollars war die Rede. Doch schon Stunden nach Bekanntgabe des Abkommens blockierten wütende Stammesangehörige das Büro der drei Häuptlinge. Der Deal platzte. Seither gehört die Gitxsan Nation, wie Dutzende weitere Stämme in British Columbia, zu den entschiedenen GegnerInnen der Pipeline.

Beim Besuch im Büro wird diese Haltung von der Gitxsan-Sprecherin Beverley Clifton Percival bestätigt. «Wir leben von den Flüssen und den Fischen darin. Ein Leck in der Pipeline könnte das alles zerstören.» Clifton Percival, die sich in der Sprache der Gitxsan Gwaans nennt, starrt während des Gesprächs mit der WOZ immer wieder nervös auf ihr Handy. Die Gitxsan befinden sich derzeit mitten in einer fundamentalen Auseinandersetzung mit der Provinz. Es geht um die Frage, wie viel Rechte die Indigenen über ihr angestammtes Territorium ausüben können – ein sehr grundsätzlicher Disput, der auch die Pipelinefrage beeinflusst.

Die Gitxsan haben Anfang August angekündigt, die Eisenbahnlinie, die durch ihr Territorium führt, zu blockieren. Ausserdem haben sie den Sportfischern verboten, weiterhin in den Gewässern auf ihrem Gebiet Fische zu fangen. Dabei geht es nicht um irgendein kleines Reservat: Die Gitxsan reklamieren ein Gebiet von 33 000 Quadratkilometern für sich – drei Viertel der Fläche der Schweiz. «Unser Volk lebt seit Tausenden von Jahren auf diesem Gebiet, wir können das beweisen», sagt Clifton Percival. «Doch bislang hat man über unser Land verfügt, ohne uns zu fragen.»

Der Zeitpunkt der Gitxsan-Aktion kommt nicht von ungefähr. Ende Juni hat das oberste Gericht Kanadas in einem Landstreit zwischen der Tsilhqotin Nation und British Columbia ein Grundsatzurteil gefällt. Der First Nation wurde das Recht zugestanden, über den Gebrauch ihres traditionell genutzten Lands mitzubestimmen. Die Gitxsan sind nun die Ersten, die dieses Urteil testen und neue Regeln durchsetzen wollen.

Das neue Selbstbewusstsein der First Nation strahlt auch Fred Johnson aus. Zusammen mit seiner Frau, den Kindern und Freunden hat er sich ein paar Zelte am Rand der Hauptstrasse von Hazelton nach Terrace aufgebaut. Sie wollen Sportfischern den Zugang zum Skeena River blockieren. Johnson sagt, er habe sich vor fünf Jahren entschieden, sein Leben traditioneller zu gestalten. Die Regierung würde sich nicht um sie kümmern. Eine Wirtschaftskrise gebe es in diesem Teil der Provinz schon lange. «Die wollen, dass wir hier wegziehen, damit sie die Ressourcen unseres Lands ungestört ausbeuten können», sagt Johnson. Am Ufer hat er ein kleines Motorboot vertäut, ein Fischernetz ist ausgeworfen. Millionen von Lachsen ziehen jährlich den Skeena River hoch, um zu laichen. «Ein Ölleck könnte hier alles zerstören», sagt Johnson, der sich selber als «Krieger» bezeichnet. Man werde nicht zulassen, dass die Northern Gateway, die einem Zufluss des Skeena River flussaufwärts entlanggeführt werden soll, gebaut wird. Die Pipeline soll auf ihrem 1500 Kilometer langen und gebirgigen Weg von Edmonton nach Kitimat rund 800 Flüsse und Bäche durchqueren.

Seelöwen und Orcas

In Kitimat wehrt sich der Postbote Murray Michin nun schon seit fünf Jahren gegen die geplante Northern-Gateway-Pipeline. Die Gemeinde mit ihren 5000 EinwohnerInnen liegt am Anfang des Douglas Channel, einer 140 Kilometer langen Meeresbucht, die in den Pazifik führt. Am Ufer will Enbridge eine Reihe Öltanks, in denen das Bitumen zwischengelagert werden kann, aufstellen. Dann soll es auf Supertanker verladen werden, die es in den Fernen Osten bringen. 250 Tanker würden pro Jahr hier anlegen und auf ihrer Hinfahrt auch gleich noch den nötigen Verdünner mitbringen, der mit einer zweiten, dünneren Röhre weiter nach Alberta gepumpt werden soll.

Michin führt den Besucher zu seiner Lieblingsstelle am Rand der Bucht. Von hier aus überblickt er die ganze fantastische Landschaft: die nahen Berge, die Wälder, die See. Auch Kitimat ist zu sehen, ein schnell gewachsener Industrieort, der bislang hauptsächlich von einer Papierfabrik und einem Aluminiumwerk lebte.

Als die Enbridge-Manager vor sechs Jahren hier auftauchten und auf einer Versammlung von ihrem Projekt erzählten, habe das die Skepsis in der Bevölkerung nicht besänftigen können, erzählt Michin. «Sie wichen allen kritischen Fragen aus.» Im Einkaufszentrum der Stadt mietete Enbridge ein Lokal, wo die Firma seither Öl als Naturprodukt preist und mit ihrem Projekt die Schaffung vieler Arbeitsplätze verspricht. Michin gründete mit anderen zusammen die Douglas Channel Watch, eine Bürgerinitiative, die fortan Informationen über das Projekt und die möglichen Auswirkungen zusammentrug.

«Immer mehr Leute unterstützen uns auch von ausserhalb. Einige sind mit ihren Fahrrädern hier aufgetaucht, andere kamen zu Fuss, wieder andere mit Kanus», erinnert sich Michin. Eine Frau sei sogar den Kitimat River hinuntergeschwommen. Der Druck von innen und aussen beeinflusste auch die Politik in der Stadt. Der Stadtrat wollte sich anfänglich in der umstrittenen Sache «neutral» verhalten, entschied sich dann jedoch, eine nicht bindende Volksabstimmung zu organisieren, um seine Position festzulegen.

Enbridge habe im Abstimmungskampf die ganze Gegend mit seiner Werbung überzogen, sagt Michin. Alle Zeitungen waren voll mit ihren Inseraten. «Sagen Sie Ja zu Ihrer Zukunft, sagen Sie Ja zu Kitimat» waren die Slogans. «Zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin sind dann auch noch elf Enbridge-Manager hier aufgekreuzt und von Tür zu Tür gezogen», erzählt Michin. Die GegnerInnen des Projekts versuchten, mit dem Argument zu überzeugen, nur mit einer intakten Umwelt habe Kitimat wirklich eine Zukunft. Am 12. April 2014 wurde das Projekt überraschend klar mit 58,4 zu 41,6 Prozent der Stimmen abgelehnt.

Diese Abstimmung hat der Opposition gegen das Projekt weiter Auftrieb verliehen. Inzwischen werden auch Unterschriften für ein Referendum in der ganzen Provinz British Columbia gesammelt. Ausserdem haben sich laut Greenpeace bereits 20 000 Menschen verpflichtet, zivilen Ungehorsam zu leisten, um den Bau der Northern Gateway zu verhindern. Umweltschutz sei in British Columbia in allen Bevölkerungsschichten tief verankert, sagt Michin. «Unsere Provinz verfügt über grosse Ölvorkommen vor der Küste, die aus Sorge um die Natur nicht angetastet werden. Wieso sollten wir dann unseren Tourismus und unsere Fischerei aufs Spiel setzten, nur damit Alberta sein Öl nach China exportieren kann?»

Während des Gesprächs am Ufer des Douglas Channel fliegt uns ein Adler über den Kopf. Michin sagt, er sehe hier täglich einen. «Das ist das Verrückte an dieser Gegend. Alles ist noch da.» Im Douglas Channel tummelten sich fünf verschiedene Lachsarten, und kaum sei der Winter vorüber, tauchten riesige Schwärme von Heringen auf. Das alles wissen auch die Seelöwen, die Buckelwale, Finnwale und Orcas, die regelmässig hier aufkreuzen.

Kanada, der grosse Bremser

Am 21. September soll in New York die grösste Klimademonstration stattfinden, die es je gab. Über tausend Organisationen stehen dahinter; auf dem ganzen Erdball soll es Aktionen geben. Anlass ist der Klimagipfel am UN-Hauptsitz zwei Tage später. Die OrganisatorInnen der Demonstration fordern von den Staaten, dass sie endlich griffige Massnahmen beschliessen, um den Klimawandel zu stoppen.

Die konservative Regierung Kanadas unter der Führung von Ministerpräsident Stephen Harper wird von Umweltorganisationen besonders stark kritisiert. Kanada hatte 2011 als bisher einziger Staat das Kyoto-Protokoll gekündigt. Dabei handelt es sich um ein bindendes internationales Abkommen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Kanada hatte sich ursprünglich verpflichtet, seinen Ausstoss an klimaschädigenden Gasen bis 2012 um sechs Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren. Tatsächlich aber sind die Emissionen in dieser Zeitspanne um 18 Prozent gestiegen. Hauptgrund dafür ist der forcierte Ölsandabbau.