Sterben im Mittelmeer: Was die Schweiz jetzt sofort tun könnte

Noch mehr Abschottung, noch mehr Aufrüstung der Aussengrenzen – das sind die Antworten Europas auf das Massensterben im Mittelmeer. Dabei sind die Gründe für Migration auch hausgemacht.

Edwin N.* war noch nicht volljährig, als sein älterer Bruder bei einer Explosion sein Leben verlor; seine Eltern lebten da bereits nicht mehr. N. flüchtete aus dem nigerianischen Bundesstaat Edo in den Niger. Fünf Tage blieb er dort, ehe ihn Schmuggler gemeinsam mit 28 anderen auf einem Truck durch die Wüste nach Libyen fuhren. Drei Tage Fahrt. Ohne Essen, ohne Wasser. In Libyen angekommen, wurde Edwin N. von den Schmugglern entführt und gefoltert. Einen Monat war er in ihrer Gewalt. Dann gelang ihm mit Weggefährten aus Gambia die Flucht. Im libyschen Sabha setzten ihn tschadische Milizen gefangen, nach neun Wochen Haft warfen sie den blutüberströmten jungen Mann auf die Strasse.

Edwin N. zog weiter nach Zuwara, wo er wie viele andere Flüchtlinge ein Schiff nach Europa bestieg. Drei Tage war er auf See, zwei davon auf italienischen Marineschiffen. Edwin N., siebzehn Jahre alt, hatte Glück. Am 16. April 2015 betrat er auf Sizilien europäischen Boden und erzählte seine Geschichte einem Mitarbeiter des Kinderhilfswerks Save the Children.

Frontex: Aufrüstung statt Rettung

Edwin N. überlebte die Reise. Aber rund 400 Menschen starben letzte Woche bei einem Bootsunglück auf dem Mittelmeer. Am Wochenende kamen 700 bis 900 Menschen dazu. Die Zahl der Toten beruht auf Schätzungen der Überlebenden, auf Berichten von AugenzeugInnen. Die zwischenstaatliche International Organisation for Migration (IOM) sammelt in ihrem Missing-Migrants-Programm Daten über vermisste MigrantInnen: Vergangenes Jahr starben demnach 3270 Menschen im Mittelmeerraum, die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, da längst nicht alle Unglücke bekannt werden. Allein in diesem Jahr ist die Zahl der Vermisstmeldungen auf über 1500 gestiegen.

Nun rollt abermals eine Welle der Empörung über Europa. PolitikerInnen erklären zum wiederholten Mal, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Es sind Sätze, die sie seit Jahren von sich geben, zuletzt im Herbst 2013, als ein Flüchtlingsboot vor Lampedusa sank und über 300 Menschen den Tod fanden.

Am Montag trafen sich Aussen- und InnenministerInnen der EU in Luxemburg und reagierten wortreich, aber tatenlos auf die jüngsten Katastrophen im Mittelmeer. Am Erscheinungstag dieser WOZ treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu einem Krisengipfel. Dort wollen sie einen Katalog mit zehn Massnahmen verabschieden, den die EU-Kommission am Montag präsentiert hatte. Ein Umdenken in der Migrationspolitik ist im Entwurf nicht zu erkennen: Die Mittelmeerfahrten sollen verhindert, «Schlepperbanden» zerschlagen, die Operationen «Triton» und «Poseidon» der Grenzschutzagentur Frontex ausgebaut werden. Europa setzt auf Abschottung und militärische Aufrüstung, nicht auf humanitäre Einsätze: Eine Neuauflage der auf Seenotrettung ausgerichteten italienischen Mission «Mare Nostrum» scheint ausgeschlossen.

100 000 in die Schweiz!

Neben den repressiven Ansätzen werden jetzt auch einfache Sofortmassnahmen diskutiert, die die Situation kurzfristig entschärfen würden. Nichts Revolutionäres, bloss die Rücknahme von Verschärfungen im Asyl- und Ausländerrecht, die Wiedereinführung von Rettungsoperationen, die Erweiterung von Flüchtlingskontingenten. Eigentlich Selbstverständlichkeiten. Doch die sind den politisch Verantwortlichen in der Schweiz und in Europa zu viel, zu teuer, nicht opportun.

Italien gab für sein inzwischen eingestelltes Rettungsprogramm «Mare Nostrum» im letzten Jahr 110 Millionen Euro aus, ein Beitrag, den die reiche Schweiz locker bereitstellen könnte. Der Bund gebe Milliarden für Forschungsprojekte aus, sagt die grüne Nationalrätin Aline Trede: «Davon liessen sich unbürokratisch 100 Millionen in die Soforthilfe umlenken.»

SP-Nationalrätin Silvia Schenker bringt das Thema Soforthilfe am Erscheinungstag dieser WOZ in die Staatspolitische Kommission ein. Sie macht sich keine Illusionen: «100 Millionen wären wünschenswert, aber politisch leider nicht durchsetzbar. Ich hoffe dennoch, dass angesichts des beschämenden Dramas die politische Mitte vom harten Kurs in Asyl- und Ausländerfragen abweicht und auf uns zukommt.»

An Aktualität gewinnt in diesen Tagen ein Vorschlag des grünen Nationalrats Balthasar Glättli von Anfang des Jahres. Er forderte damals, die Schweiz solle 100 000 syrische Flüchtlinge aufnehmen.

Es war eine Schlagzeile, mehr nicht. Inzwischen hat sich die Schweiz durchgerungen, in den nächsten drei Jahren 3000 SyrerInnen aufzunehmen. Ein Witz angesichts der Millionen Flüchtlinge, die vor den Kriegswirren in Syrien in die Nachbarländer geflohen sind. Im kleinen Libanon stellen die Flüchtlinge mittlerweile ein Fünftel der Bevölkerung.

Die Schweiz zeigte in der Vergangenheit auch schon grössere Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen, wenn auch unter anderen Umständen. 1956 nahm sie vorübergehend 14 000 ungarische Flüchtlinge auf. 1968 kamen 12 000 TschechoslowakInnen. Zur Zeit des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995 öffnete sich die Schweiz für 30 000 Flüchtlinge, während des Kosovokonflikts von 1998 bis 1999 kamen 53 000. Auf dem Höhepunkt, 1999, gab es in der Schweiz mehr als 100 000 Asylgesuche.

Juso-Präsident Fabian Molina fordert: «Es braucht sichere Korridore und legale Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge – auch für Menschen ohne Aussicht auf Asyl.» Eine Einrichtung solcher «Brücken» verlangt Aline Trede per Postulat in der Sicherheitspolitischen Kommission, damit Flüchtlinge legal in den Schengen-Raum einreisen können. Zudem soll der Bundesrat die Einrichtung eines Krisenstabs zur Einleitung von humanitären Sofortmassnahmen prüfen. In einer Motion fordern die beiden Grünen Louis Schelbert und Aline Trede zudem, dass der Bundesrat dem Parlament die nötigen Gesetzesänderungen zur Wiedereinführung des Botschaftsasyls dringlich unterbreitet.

Doch die Wiedereinführung der 2012 abgeschafften Möglichkeit, im Ausland auf einer Schweizer Botschaft Asyl zu beantragen, lehnen bürgerliche PolitikerInnen ab. FDP-Nationalrat Kurt Fluri sagt zur WOZ: «Das Botschaftsasyl wurde nicht abgeschafft, weil es schlecht war, sondern weil die Schweiz das einzige Land war, das diese Möglichkeit noch bot.» Eine alleinige Wiedereinführung durch die Schweiz würde zu einem «Sturm auf unsere Botschaften» führen, meint SVP-Nationalrat Heinz Brand. Hilfe ja, aber fernab der Schweiz. Vielmehr solle die humanitäre Hilfe in den Flüchtlingslagern ausgebaut werden. Brand hat Flüchtlingslager besucht, und was er darüber sagt, passt so gar nicht zu der üblichen Rhetorik seiner Partei: «Ich habe mit den Menschen dort gesprochen. Und wissen Sie was? Die meisten wollen nicht in die Schweiz kommen. Wir müssen deshalb nicht immer so tun, als wollten alle Flüchtlinge unbedingt nach Europa.» Viele Flüchtlinge wagten die riskante Überfahrt mit dem Boot nur, um den prekären Verhältnissen in den Flüchtlingslagern zu entkommen. Von der Idee, in Nordafrika Auffanglager zu errichten, hält Brand daher nichts: «Dieser Vorschlag ist unehrlich, nichts als Augenwischerei. Denn er ist schlicht nicht realisierbar, was sich in der Vergangenheit nur allzu deutlich gezeigt hat.» Die betreffenden Staaten seien nicht zur Kooperation bereit.

«Die Schweiz leistet bereits sehr viel in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie hat den Beitrag auf 0,5 Prozent des Bruttosozialprodukts erhöht. Auch die Herkunftsländer müssen für Rechtssicherheit und Korruptionsbekämpfung sorgen», sagt FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. «Dann wären auch Schweizer Konzerne vermehrt bereit, dort zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen.»

Juso-Präsident Molina findet für diese Argumentation deutliche Worte: «Der Beitrag der Schweiz an Friedenssicherung und Entwicklungshilfe ist lächerlich klein.» Was jetzt an Europas Grenzen und im Mittelmeer abgehe, sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die EU und auch die Schweiz nähmen mit ihrer Politik den Tod von Zehntausenden Menschen billigend in Kauf.

Nebulöse Symptombekämpfung

Nach dem Treffen am Montag liessen verschiedene EU-AussenministerInnen verlauten, nun müssten «die Ursachen» angepackt werden. In der Schweiz versprach Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga «Hilfe vor Ort». Was damit konkret gemeint sein soll, bleibt nebulös. Solche Massnahmen gehen kaum über Symptombekämpfung hinaus. Denn auch «Hilfe vor Ort» und «Ursachenbekämpfung» bedeuten schon seit Jahren rein punktuelle, isolierte Aussenpolitik: hier etwas Entwicklungszusammenarbeit, dort etwas Friedenspolitik.

Sommaruga sprach wohl von den sogenannten Migrationspartnerschaften, die seit ein paar Jahren mit fünf Ländern bestehen, unter anderem mit Tunesien und Nigeria. Mit derzeit knapp 25 Millionen Franken pro Jahr soll dabei etwa über Berufsbildungsprojekte die Jugendarbeitslosigkeit reduziert werden. Der Schweizer Sonderbotschafter für internationale Migrationszusammenarbeit, Eduard Gnesa, sagt, dadurch würden «vor Ort Perspektiven» geschaffen. «Das verringert den Migrationsdruck und ermöglicht manchmal eine Reduktion, manchmal zumindest eine bessere Steuerung der Migration.»

Doch gerade diese «Steuerung» ist stark umstritten. Was Gnesa verschweigt: Die sogenannten Migrationspartnerschaften dienen vor allem der Unterstützung der Polizeiarbeit in den Herkunftsländern und der Rückübernahme von MigrantInnen. Den Herkunftsstaaten sollen Anreize geboten werden, damit sie Ausschaffungen aus der Schweiz – auch auf sogenannten Sonderflügen – zustimmen. Die Details der Abkommen sind geheim, das Staatssekretariat für Migration (ehemals Bundesamt für Migration) verweigert der WOZ seit einem Jahr die Einsicht in die Vereinbarungen mit Nigeria.

Die Verantwortung der Konzerne

Die Migrationspartnerschaften sollen offiziell einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Darin fehlt aber fast gänzlich der Fokus auf wirtschaftspolitische Fragen: Waffenexporte oder die Verantwortung der Rohstoffkonzerne sind nicht eingeschlossen.

Ein anderer Aspekt ist die Hochseefischerei der EU: Hochtechnisierte EU-Trawler fischen westafrikanische Küstengewässer leer. Im Senegal, in Mauretanien oder Guinea werden lokale Fischer zu Flüchtlingen, weil ihre mehr oder weniger legitimen Regierungen die Fangrechte für wenig Geld an die EU verscherbeln.

Hinzu kommt die in Europa hochsubventionierte Landwirtschaft, die den von der EU gepredigten Wettbewerb verzerrt. Für viele Menschen ist Europa denn auch nicht als gütiger Entwicklungshelfer bekannt, sondern als Produzent aberwitziger Mengen an Hühnerfleisch, das auf fast jedem afrikanischen Markt zu Spottpreisen zu haben ist und die lokale Geflügelindustrie zerstört. Die Boden- und Meeresschätze nimmt Europa gerne, die Menschen lässt es ertrinken (vgl. «Behaltet das Geld, und öffnet die Türen» ).

Schweizer Rohstoffgiganten wie Glencore Xstrata schaffen zwar ein paar Arbeitsplätze in afrikanischen Staaten, aber langfristig zerstören sie die Umwelt und damit die Lebensgrundlagen. Und sie fördern die grassierende Kapitalflucht: Jährlich werden mindestens fünfzig Milliarden Franken insbesondere durch Unternehmen im Rohstoffsektor aus Afrika herausgeschafft.

Diese Woche haben siebzig Organisationen die «Konzernverantwortungsinitiative» lanciert: Demnach müssten Schweizer Unternehmen den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verbindlich in ihre Geschäftspraktiken integrieren und könnten für ihr Handeln haftbar gemacht werden. Das wäre ein Ansatz, der die Probleme zumindest ernsthaft anginge.

* Name geändert.

Weitere Artikel zum Thema:

Festung Europa: Mehr Grenzschutz heisst mehr Tote

Überlebende berichten: So war die Mittelmeer-Überfahrt

Mussie Zerai: «Ich habe an einem Tag 78 Notrufe erhalten»

«Am Fusse der Festung»: Von Aufbruch und Flucht, Stranden und Hoffnung

Menschenschmuggel in Libyen: Die Ware Mensch

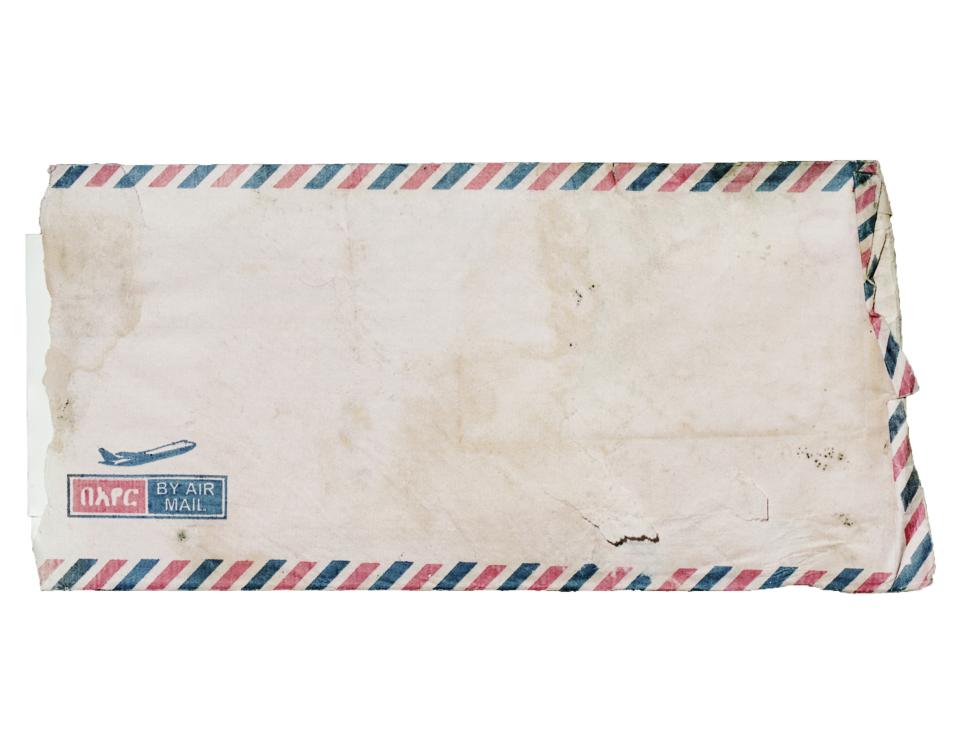

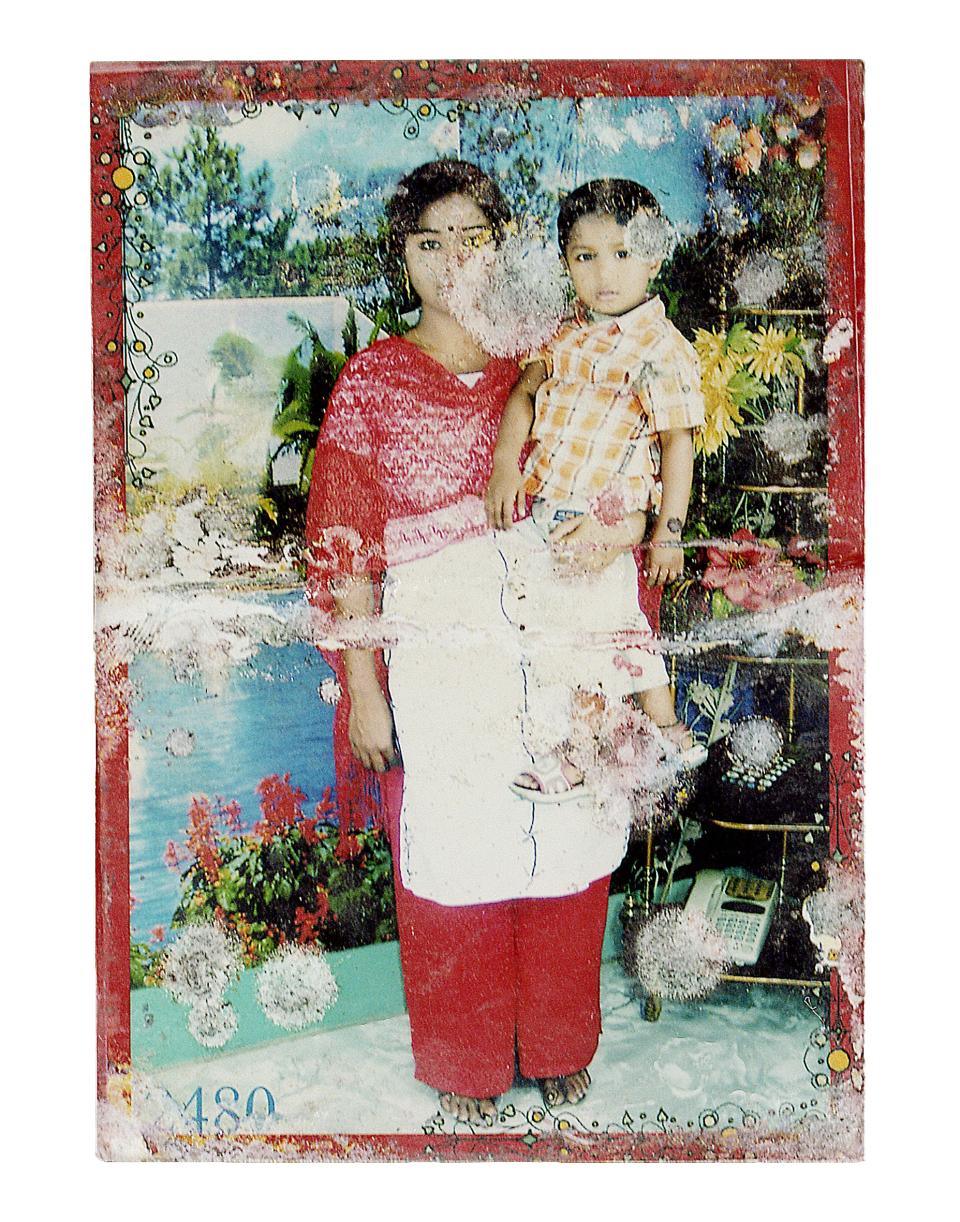

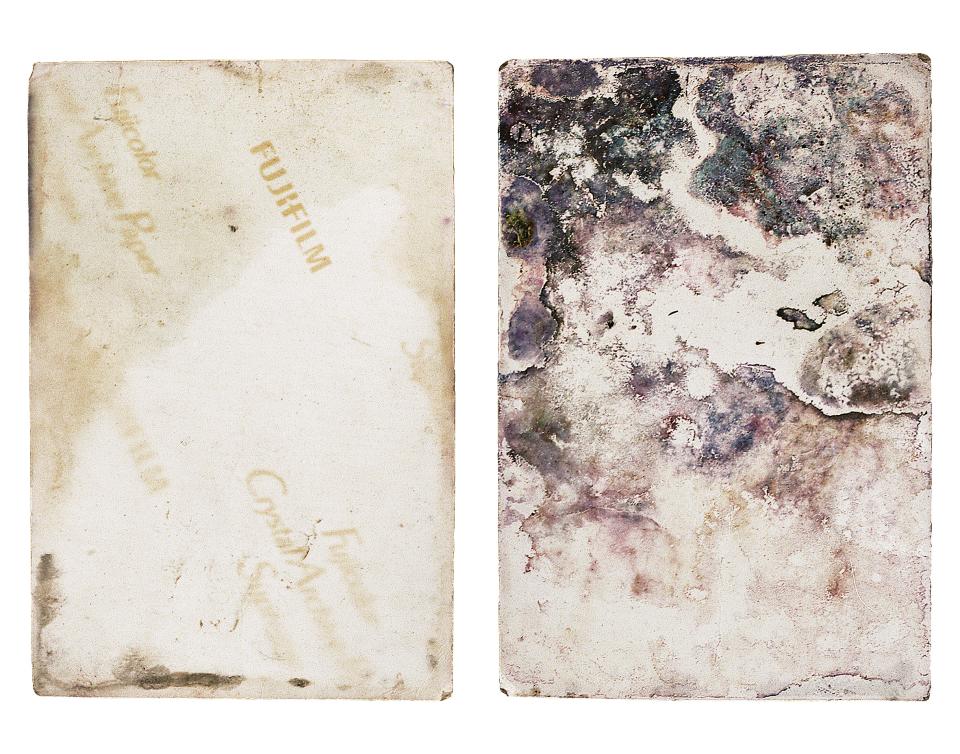

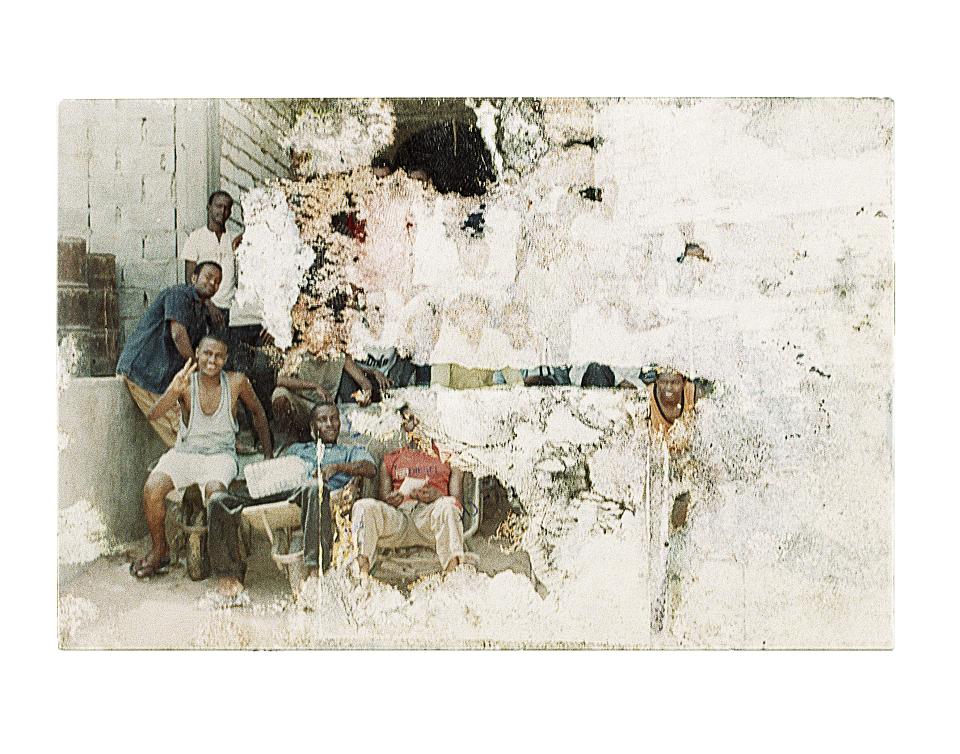

Zu den Fotos

Familienfotos, vom Salzwasser zerstört, Briefe, Landkarten – Dinge, die eine traurige Geschichte erzählen.

Das Museum der Migration auf der Mittelmeerinsel Lampedusa versammelt an den Strand gespülte Gegenstände, die Flüchtlingen gehört haben dürften. So will das Museum dafür sorgen, dass diese Menschen nicht vergessen gehen. Der französische Fotograf Samuel Gratacap hat die Gegenstände fotografisch festgehalten.

Afrikas Schweigen: «Die Eliten wissen um ihre Verantwortung»

Weder die afrikanischen Staaten noch panafrikanische Organisationen zeigen sich betroffen von den aktuellen Flüchtlingsdramen im Mittelmeer. Auch in den afrikanischen Medien ist von den Katastrophen nur wenig zu lesen. Haddy Sarr, die am Centre for African Studies in Basel über MigrantInnen aus dem Senegal und Gambia forscht, erklärt, dass die kritischen afrikanischen Medien hauptsächlich in der Diaspora tätig seien. Michael Boampong, ein aus Ghana stammender Spezialist für Jugendmigration im subsaharischen Afrika, sagt, dass es in seinem Herkunftsland rund zwanzig unabhängige Medienhäuser gebe. Keines habe die jüngsten Katastrophen thematisiert, obschon auch Ghana zu den klassischen Auswanderungsländern gehört.

Warum nehmen die MigrantInnen die unsäglichen Strapazen und das Risiko einer Reise übers Mittelmeer auf sich? Wie düster müssen ihre Zukunftsaussichten sein, dass sie ihr Herkunftsland verlassen und ihr Leben aufs Spiel setzen? Boampong wünscht sich, dass die Internationale Organisation für Migration die afrikanischen Medien für die Probleme der Auswanderung sensibilisiert. «Viele junge Menschen haben in ihren Herkunftsländern schlicht keine Zukunftsperspektiven.» Deshalb glaubten sie, das Risiko in Kauf nehmen zu müssen.

Es geht bei der Auswanderung nicht nur um Kriege und Dürren, es geht auch um fehlende Arbeitsplätze, um schlechte Schulen, ungenügende medizinische Versorgung, Willkür, Vetternwirtschaft der Eliten und vor allem um eine ungerechte Verteilung der Ressourcen. Solange sich diese Verhältnisse nicht ändern, wird die Migration Richtung Norden weiter stattfinden.

Dass sich die Regierungen nicht zu den Dramen auf dem Mittelmeer äussern, hat laut Haddy Sarr mit Überforderung und Scham zu tun: «Sie wissen genau, dass sie die Verantwortung für die Lebensbedingungen in ihren Ländern übernehmen müssten.»

Für Sarr gibt es grob zwei grosse Gruppen von MigrantInnen: arme Ungebildete und Hochqualifizierte aus den Mittelschichten. Wenn Letztere als Arbeitskräfte in Europa fehlen, können sie durchaus einreisen. Das fördert indessen den Braindrain, der dem afrikanischen Kontinent massiv schadet. Britannien beispielsweise warb lange Zeit afrikanische MedizinerInnen an. Heute arbeiten dort mehr ghanaische ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen als in Ghana selbst. Diese MigrantInnen reisen normalerweise mit dem Flugzeug. Diejenigen, die über das Mittelmeer setzen, sind hingegen oft junge Männer ohne Zukunftsperspektive.

«Dass Europa die afrikanischen Staaten und Organisationen nicht verantwortlich zu machen versucht, hat wohl ebenfalls mit Scham zu tun», erklärt Michael Boampong. Vielleicht auch mit postkolonialer Scham. Denn bis heute werde der Kontinent ausgebeutet, würden korrupte Regimes unterstützt, Länder mit Waffen beliefert. Da stünde es Europa schlecht an, von Schuld zu sprechen und Verantwortung einzufordern.

Corina Fistarol