Do-it-yourself-Schule: Antikapitalistisches Lernen 2.0

Die Webplattform Openki organisiert online Lernkurse, die dann analog stattfinden. Hierarchiefreie und selbstbestimmte Wissensvermittlung, ohne dass die Daten der NutzerInnen verkauft werden: Funktioniert die unkommerzielle Sharing Economy?

Der Impact Hub am Sihlquai in Zürich ist Teil eines weltweiten Netzwerks von Coworking Spaces (siehe WOZ Nr. 1/2016 ). Im dritten Stock liegt das Atelier von Urban Sand und Luca Obertüfer. Ihr Projekt «Openki» ist zwar so etwas wie ein Start-up, allerdings ohne das Ziel, ein digitaler Goldesel zu werden.

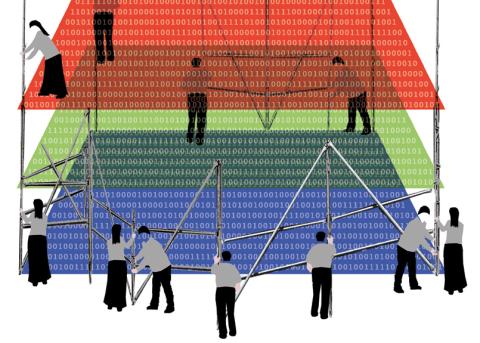

Die Idee hinter Openki ist die einer Onlineplattform, auf der Lernkurse organisiert werden können, die anschliessend analog stattfinden. Oder wie es das Werbevideo auf der Website beschreibt: Wenn Julia schweissen lernen will, kann sie über das Webportal jemanden suchen, der oder die ihr das Schweissen beibringt. Sogenannte Hosts können sich melden, um einen Raum für den Schweissworkshop zur Verfügung zu stellen. Alle Beteiligten können dabei Vorschläge einbringen. Wenn alles komplett ist, der Inhalt des Kurses steht, TeilnehmerInnen, MentorIn und Host vollzählig sind, verlässt die Truppe die digitale Welt und lernt analog schweissen.

Die Testversion der Website ist bereits aufgeschaltet. Die Angebote reichen vom Herstellen eigener Glace über Programmieren bis hin zu Improvisationstheater. Im Dezember geht es richtig los: Die Zürcher Kunsthalle stellt sich im Rahmen einer Ausstellung als Host zur Verfügung – während eines halben Jahres werden dort Kurse von Openki stattfinden.

Keine neoliberale Logik, bitte

«Openki soll ein Tool zur Selbstorganisation sein», sagt Urban Sand, «ein Modell, aus dem neue Projekte entstehen können und das nicht abhängig von Institutionen ist.» Letztlich gehe es auch um die Umgestaltung der Bildung, fügt Luca Obertüfer hinzu. «Lernen ist etwas Soziales, und Wissen kann man sich zusammen aneignen, dafür muss nicht ein Lehrer vorne stehen.» Deshalb heissen LehrerInnen auf Openki «MentorInnen», weil sie Wissen nahezu hierarchiefrei weitergeben.

Openki ist inspiriert von einem ähnlichen Projekt aus Los Angeles, der «public school», einer Webplattform, deren BetreiberInnen Sand vor acht Jahren in New York kennengelernt hat. Mit der Zeit kamen Ableger in Paris, Brüssel, Berlin und Helsinki hinzu. Den BetreiberInnen sei dabei wichtig gewesen, nicht in eine neoliberale Logik zu verfallen. «Es ging nicht darum, dass ich eher einen Job finde, wenn ich zum Beispiel besser Pizza backen kann», meint Sand. «Die Leute, die das initiiert haben, brachten einen künstlerischen und politphilosophischen Hintergrund mit. Sie verfolgten eine strikt antikapitalistische Haltung.»

Sand ist mit Unterbrüchen seit neun Jahren in der Autonomen Schule Zürich (ASZ) aktiv. Die Idee einer selbstorganisierten Onlinelernplattform begann beim Aufbau einer Website für die ASZ. «Schuel.ch» nannten Sand und andere AktivistInnen das Projekt, sie lernten programmieren und tüftelten an den ersten Prototypen der Website. Inzwischen besteht das lose Kollektiv aus gut zehn Leuten, alle zwischen Mitte zwanzig und Mitte vierzig. Sie arbeiten unentgeltlich an der Onlineplattform, während zweier Wochen in den Sommerferien programmierten sie vor viereinhalb Jahren gemeinsam die Rohfassung des Portals. Danach lag das Projekt immer mal wieder auf Eis. Deshalb beschloss das Kollektiv, Stiftungen anzufragen, um die Finanzierung zu sichern, es wollte sich dafür aber nicht verbiegen. Die Suche nach GeldgeberInnen blieb erfolglos. Die Arbeit am Projekt ging dennoch weiter.

Openki mit enormer Biomasse

2015 wurde die Plattform in Openki umbenannt. «Mit der Schule verbinden die meisten von uns nicht so positive Erinnerungen», meint Sand. «Openki» hingegen ist das russische Wort für Hallimasch, einen Pilz mit einer massiven Biomasse, dessen Myzelgeflecht unterirdisch wächst und dabei viele Pflanzen und deren Wurzeln miteinander verbindet, um Nährstoffe auszutauschen und um zu kommunizieren. Auf philosophischer Ebene soll so das Netzwerk der Onlineplattform Openki die Ast- und Wurzelstruktur des hierarchischen Wissensbaums ersetzen.

Es geht bei Openki um Do-it-yourself-Unterricht, um eine Bildung von unten, die allen Zugang ermöglicht. Um selbstbestimmtes Lernen, nicht um Zertifikate und Karriere. Experimente und Initiativen dazu gibt es schon lange. Einer der bekanntesten Reformpädagogen war Alexander Sutherland Neill, der 1921 im britischen Leiston die Demokratische Schule Summerhill gründete und das Konzept der antiautoritären Erziehung erarbeitete. Andere Beispiele für unkonventionelle pädagogische Konzepte sind die Anarchist Free Schools wie die Escuela Moderna Anfang des 20. Jahrhunderts in Barcelona oder die 2003 gegründete Anarchist Free University in Toronto.

Openki will das unkommerzielle und dezentralisierte Teilen von Wissen fördern. Das online vermittelte Teilen im digitalen Zeitalter ist en vogue. «Sharing Economy» heisst das Konzept. Mit den Sharing-Angeboten lässt sich tauschen und zugleich Geld verdienen. Das muss nicht solidarisch sein: So schiessen etwa die Wohnungsmieten in London oder Berlin in die Höhe, wenn HauseigentümerInnen ihre Apartments zusehends für Airbnb-KundInnen herrichten, weil das lukrativer ist. Während die einen gemeinsam mit grossen Firmen und InvestorInnen neue Märkte erschliessen und an den neuen Webportalen verdienen, untergraben sie indirekt die Existenzen der anderen. Wann ist also Teilen noch solidarisch, und wann bedeutet Teilen auch Konkurrenz?

Das Angebot von Openki soll möglichst allen zugänglich sein. Das Kollektiv überlegt daher, welche Modelle die Website finanzieren könnten. Denkbar wären Spenden. Dabei stehen zwei Prinzipien im Vordergrund: Die Hürde, Openki zu nutzen, soll möglichst tief bleiben. Zugleich sollen anfallende Fixkosten der Kursanbietenden gedeckt werden können. Deshalb haben die BetreiberInnen eine Richtpreisfunktion eingerichtet: «Wir haben den Anspruch, gute Modelle zu finden», sagt Luca Obertüfer. «Damit die, die bezahlen können, bezahlen, aber die, die nicht bezahlen können, nicht bezahlen müssen.»

Werbung lehnt Openki kategorisch ab, das Kollektiv will sich nicht von GeldgeberInnen korrumpieren lassen. Dafür suche das Kollektiv Leute, die helfen, Geld aufzutreiben. Obertüfer hat die Autonome Schule in Frauenfeld mitgegründet und ist so vor dreieinhalb Jahren zu Openki gestossen. «Ein Start-up gründen, ein Businessmodell entwerfen, anschliessend die Daten unserer Nutzerinnen und Nutzer verkaufen, das wäre einfach und safe», sagt er. «Aber dann hätten wir nicht mehr so viel Spass bei der Sache und würden unsere Werte verraten», ergänzt Sand. Datenschutz liegt den beiden am Herzen. Sie verkaufen oder verschenken keine NutzerInnendaten und übertragen alles verschlüsselt. Die Arbeit und der Unterhalt der Seite sollen hingegen transparent sein: So wird die Seite «open source» betrieben – der Quellcode der Software ist öffentlich und kann von anderen eingesehen, geändert, genutzt und kopiert werden.

Das könnte aber auch bedeuten, dass ein anderes Unternehmen die Idee aufgreift und kommerziell vermarktet. Was dann? «Diese Gefahr besteht durchaus», sagt Sand. «Aber Ideen kann man nicht klauen. Die Idee an sich ist ja simpel. Wir können lediglich aufzeigen, dass sie funktioniert. Und doch ist es für uns ein Ansporn, das Konzept gut umzusetzen. Sonst machen es andere, mit mehr Geld, in einer kommerziellen Version. Und wenn Bildung als Ware gehandelt wird, dann kommt es nicht gut.»

Openki – Plattform für offene Bildung: openki.net .

Zu Gast in der Kunsthalle Zürich (1. Dezember bis 13. Mai 2018): kunsthallezurich.ch/openki .