«Der erschöpfte Mann»: Männerspiele mit Brad Pitt

Der Mann muss zielstrebig sein und stark. Eine Ausstellung im Landesmuseum schlägt vor, diese klischierten Vorstellungen einfach hinter sich zu lassen.

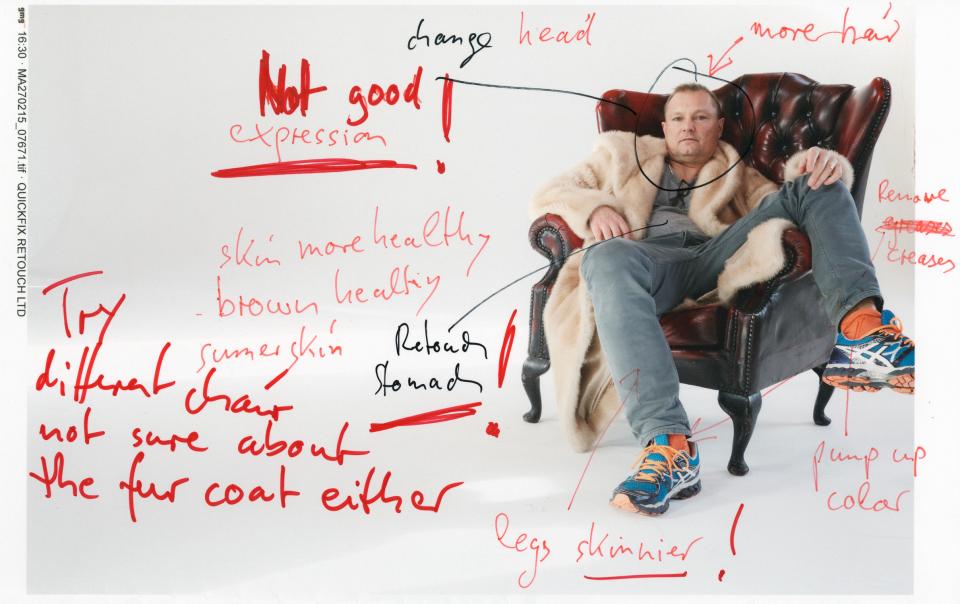

Er blickt uns an, sitzt in seinem Sessel, breitbeinig im Pelzmantel. Links und rechts und oben und unten Anmerkungen, die seinen Körper kommentieren, mit Pfeilen schonungslos auf vermeintliche Problemzonen verweisen: «Mehr Haar», «Bauch retuschieren», «Beine dünner!» In seinem Selbstporträt weist der deutsche Fotograf Juergen Teller auf die Objektivierung des männlichen Körpers in der Fashionindustrie hin – auf die normierten Ideale, die sich immer wieder aufs Neue durchsetzen.

Ist es womöglich an der Zeit, sich von klischierten Vorstellungen zu verabschieden, damit sich auch der Mann mit schütterem Haupthaar und Bierbauch wohlfühlen kann? Damit auch er sich mal zurücklehnen kann, nicht immer stark sein muss, nicht immer sagen muss, wos langgeht? Unsere liberale Gesellschaft machts möglich: Der Mann kann sich neu erfinden und so sein, wie er möchte – so lautet jedenfalls die Fortschrittserzählung der Ausstellung «Der erschöpfte Mann» im Landesmuseum.

Justin Bieber sucht Schutz

Bereits am Eingang wird deutlich, dass der Mann letztlich an jenen Idealen scheiterte, die er selbst für sich schuf. Wie Laokoon, der Sex auf dem Altar von Apollo hatte, um seine Furchtlosigkeit unter Beweis zu stellen. Als Strafe wurden er und seine Söhne von Schlangen erwürgt. Auch dem Fussballer Zinédine Zidane wurde die eigene Dominanz zum Verhängnis: Auf einem Video direkt hinter der antiken Skulpturengruppe ist zu sehen, wie er aufgrund seines aggressiven Verhaltens vom Platz verwiesen wird.

Solche archaischen Männerbilder werden in der Ausstellung aneinandergereiht: der heroische, der asketische, der kriegerische Mann. In den letzten beiden Räumen werden wir dazu ermuntert, diese starren Ideale aufzubrechen, die den Mann ins Verderben trieben. Neu darf sich der Mann auch mal sensibel zeigen wie Justin Bieber auf dem Cover der «Vogue», indem er sich schutzsuchend an seine Frau Hailey schmiegt; oder sinnlich wie der Balletttänzer Sergei Polunin, der mit vollen Lippen und wallendem Haar in die Kamera blickt; oder sich selbst nicht zu ernst nehmen wie Brad Pitt in Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood», wo er sein Image als Sexsymbol ironisiert: Entschlossen schnallt er sich den Werkzeuggürtel um, klettert aufs Dach, um dort mit nacktem Oberkörper irgendetwas zu reparieren.

Die Ausstellung möchte locker und humorvoll sein, neue Denkräume öffnen, wo jedes Ideal zur Spielform der eigenen Existenz werden soll, wie der Saaltext verlauten lässt. Ein Spiel, das sich in den Ausstellungsräumen allerdings nur auf Magazincovern und im Hollywoodkino entfaltet; denn das Spiel mit der Uneindeutigkeit scheint bis auf Weiteres Männern wie Brad Pitt vorbehalten zu sein, deren Männlichkeit sowieso nie ernsthaft hinterfragt werden würde.

Schlangen als Phallussymbol

Weder spielen wir eine Geschlechterrolle, noch wählen wir sie frei aus. Das Gegenteil zu behaupten, hiesse, die strukturellen Zwänge unserer Gesellschaft zu verkennen. In der Ausstellung trifft ein liberales Narrativ auf eine Realität, in der noch immer starre Geschlechterbilder vorherrschen. Wir lernen von klein auf, wie man als Mädchen oder Junge zu sein hat (vgl. «Frauen haben kein Östrogenmonopol» ). Oder anders gesagt: Der Junge kann nur Junge sein, solange er nicht mädchenhaft ist. Derlei wird im Landesmuseum allerdings nur am Rande thematisiert. Stattdessen verweist man auf die KünstlerInnen des Surrealismus, die mit Travestie Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität unterwanderten. Dass es sich bei den Surrealisten um eine männlich dominierte Szene handelte, in der Männer die Künstler und Frauen hauptsächlich ihre Musen waren, scheint für die AusstellungsmacherInnen hingegen nicht erwähnenswert. Doch kann man überhaupt über Männlichkeit sprechen, ohne Weiblichkeit mitzudenken? Wohl kaum. Dort, wo es wenigstens versucht wird, wirft die Einordnung Fragen auf. Etwa beim Selbstporträt «Frau Laokoon» von Maria Lassnig, auf dem sie mit einer Schlange ringt. Der Audioguide beschreibt die Auseinandersetzung der Malerin mit Geschlechterdifferenzen und männlich besetzten Mythen symptomatisch als «erotischen Akt», die Schlange wird schlicht zum Phallussymbol umgedeutet.

Die Ausstellung lässt uns mit vielen Beispielen spektakelhafter Männlichkeit zurück; mit gefallenen Helden wie Achilles, Laokoon oder Zidane, mit Celebrities, die ihre emotionale Seite vermarkten. Doch hätte man statt Bieber als neues Männerbild nicht besser den lebensnaheren Familienvater genommen? Und hätte man relevanten Positionen wie Sarah Lucas nicht mehr Raum geben müssen, weil sie verdeutlichen, dass das Männliche schlicht nicht ohne das Weibliche gedacht werden kann? Etwa in ihrer Installation «Pauline Bunny», in der sie eine puppenähnliche Figur aus ausgestopften Strümpfen an einem Stuhl befestigt. Lucas macht so die Objektivierung der Frau explizit und fragt nach dem Selbstbild hinter dem männlichen Blick. Leider bleibt die Deutung an Oberflächen kleben, indem die weichen Arme und Beine wiederum als «erschlaffte Phallen» beschrieben werden. Die Ausstellung ruft nach Aufbruch, Fortschritt und Neuanfang. Doch dort, wo Männlichkeit wirklich hinterfragt werden würde, wird es leise.

«Der erschöpfte Mann» ist noch bis am 10. Januar 2021 im Landesmuseum Zürich zu sehen. Virtueller Rundgang: www.landesmuseum.ch.