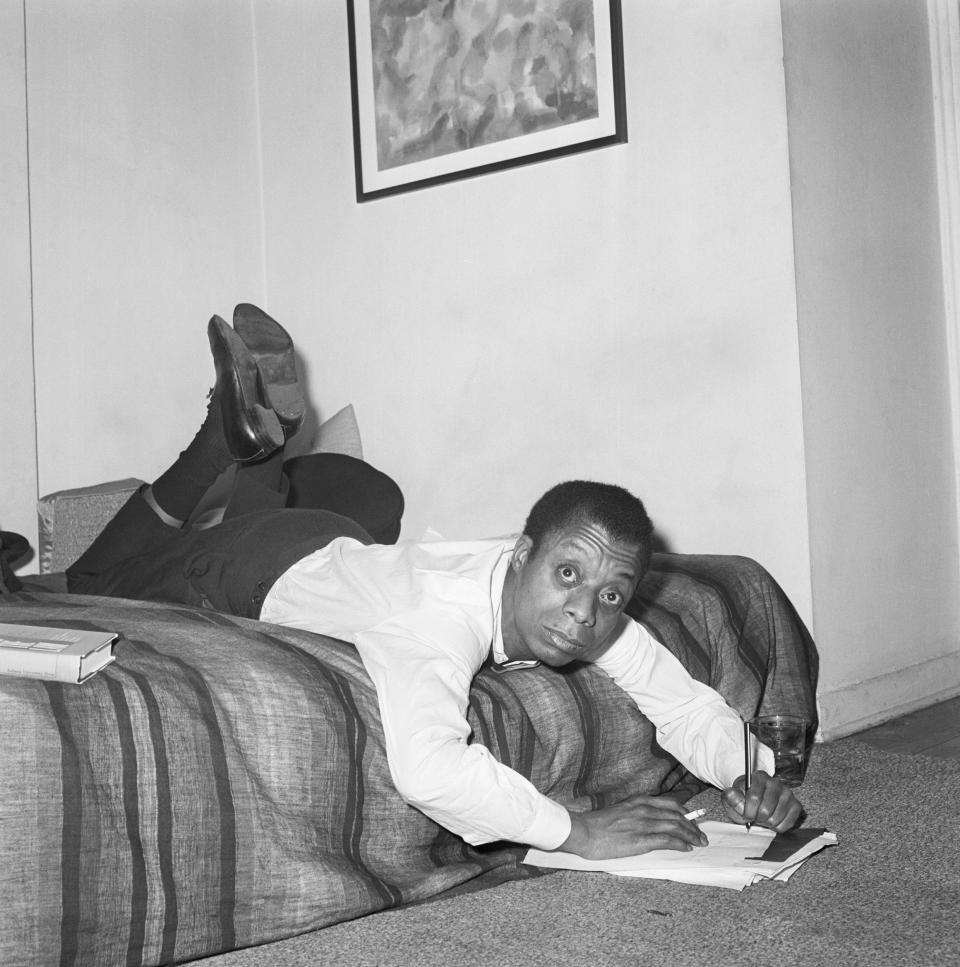

James Baldwin zum 100.: In Sätzen von erschütternder Schönheit

Der US-amerikanische Autor James Baldwin, der am 2. August hundert geworden wäre, hat den Schriftsteller Simon Froehling sein bisheriges Schreibleben lang begleitet. Eine persönliche Annäherung an den Protestautor, der sich unter kein Banner zwingen liess.

Eine kleine Gemeinde im Mittelland, noch vor dem Internet. Meine australische Mutter ist vielleicht die erste Ausländerin, sicher die erste geschiedene Ausländerin im Dorf. Buch für Buch entflieht sie der engstirnigen Schweiz, die sie uns Kindern wegen (noch) nicht verlassen will. Buch für Buch tue ich es ihr nach, wobei ich (noch) nicht benennen kann, wovor ich fliehe. «Go out and play», sagt meine Mum. Und ich lese. «Go and make some friends.» Lese mich blind durch ihre eklektische Sammlung. «This isn’t normal.» Und eines Tages, ich bin vierzehn, höchstens fünfzehn, lese ich James Baldwins «Giovanni’s Room» und bin elektrisiert. Die Geschichte des amerikanischen Expats David, der im Paris der fünfziger Jahre dem Maler und Barkeeper Giovanni verfällt und diesen aufgrund seiner Scham in ein tödliches Unglück stürzt, ist die erste Geschichte, die mich meint. Mich und mein fürchterliches Begehren. Mich und meine eigene Scham. Ich verstecke den dünnen Band, der ohne Autorenfoto daherkommt, in meinem Kinderzimmer.

Baldwin sagt: «Wenn ich dieses Buch nicht geschrieben hätte, hätte ich wohl ganz zu schreiben aufhören müssen.» Und ich behaupte: Ohne meine frühe Lektüre von «Giovanni’s Room» hätte ich gar nicht erst zu schreiben begonnen. Denn es passierte noch etwas anderes, da in dem kleinen Dorf. Ich wusste auf einen Schlag: Das will ich.

«Write a sentence as clean as a bone» (Schreib einen Satz so sauber wie ein Knochen). Viele Jahre hängt dieses Zitat über meinem Schreibtisch. Ich weiss längst, dass Baldwin Schwarz ist – und der erste Schwarze Autor, der es wagt, über eine Männerliebe zwischen zwei weissen Figuren zu schreiben. Ebenfalls weiss ich, dass sein renommierter Verlag Alfred A. Knopf das Manuskript zu diesem, seinem zweiten Roman abgelehnt und seine Agentin ihm geraten hat, es zu verbrennen.

Autor und Dramaturg

Simon Froehling, geboren 1978, ist schweizerisch-australischer Doppelbürger und lebt als freier Autor und Dramaturg in Zürich. In seinem Roman «Dürrst» setzt der gleichnamige Künstler «Giovanni’s Room» ein Denkmal in Form einer Nachbildung des von Baldwin beschriebenen Zimmers. «Dürrst» wurde 2022 für den Schweizer Buchpreis nominiert und erhielt einen Anerkennungspreis im Bereich Literatur des Kantons Zürich.

Ein ganz anderer Anfang

Der vierzehnjährige James Arthur Baldwin, geborener Jones, ist, wie mein Teenager-Ich, ebenfalls auf der Flucht, wenn auch von einer viel harscheren Realität, die Armut heisst und Rassismus, gepaart mit sexueller Konfusion: Im Gott seines fanatisch-religiösen, prügelnden Stiefvaters, dessen Nachnamen er annimmt, sieht «Jimmy» die Erlösung und steigt als Jungprediger selbst auf die Kanzel. Daneben flieht er in die Kinos, in die Bibliotheken New Yorks. Und er beginnt zu schreiben. Im Sommer 1941 dann, James ist siebzehn, bricht er mit der Kirche und zieht von Harlem nach Greenwich Village, wo er sich als Gleisarbeiter und Tellerwäscher durchschlägt, sich als Essayist und Kritiker versucht.

Es ist nicht dasselbe Greenwich Village wie Anfang 2017, wo ich nach der Diagnose «bipolare Affektstörung», nach einem Alkoholentzug und etlichen Klinikaufenthalten als Writer in Residence am Deutschen Haus der New York University versuche, wieder ins Schreiben zu finden. Von meinem universitären Elfenbeinturm aus schaue ich auf ein gentrifiziertes Viertel, auf den perfekt manikürierten Rasen, der Picassos «Bust of Sylvette» umgibt. Und doch ist es dieselbe Stadt, in der niemand je allein gelassen wird und gleichzeitig alle darum kämpfen, nicht an Einsamkeit zugrunde zu gehen, wie es bei Baldwin heisst.

Ich fliehe in eine Matinee im Angelika Film Center, Ecke Broadway und West Houston, gleich beim «dog run», wo Tag und Nacht perfekt frisierte Modehunde von der Leine gelassen werden. Die Reaktion auf den an Dringlichkeit kaum zu übertreffenden Dokumentarfilm, den ich sehe, ist eine körperliche: Meine Beine wollen mich nach dem Abspann kaum aus dem dunklen Saal tragen.

In «I Am Not Your Negro» entwirft Raoul Peck eine Vision des letzten Buchs, das Baldwin nie vollendet – eine radikale Erzählung über Rassismus in Amerika, die ganz aus O-Ton des Autors und Archivmaterial besteht.

Ich behaupte: Hätte ich diesen Film nicht gesehen, hätte ich meine Tage weiterhin in den Museen und Nachtclubs und Secondhandläden der Stadt vertrödelt. Stattdessen verspreche ich mir, in New York nur noch eins zu tun: hinzuschauen. Und zuallererst bei mir selbst. Baldwin: «Sich selbst zu begegnen, bedeutet, dem anderen zu begegnen: Und das ist Liebe. Wenn ich weiss, dass meine Seele zittert, weiss ich, dass deine es auch tut: Und wenn ich das respektieren kann, können wir beide leben.»

Flucht zu sich selbst

Frankreich 1948. Der 24-jährige Baldwin kommt mit vierzig Dollar in Paris an. Die gängige Version der Geschichte lautet, dass er den Rassismus in den USA nicht länger aushält. Selten wird erwähnt, dass er bereits zu jener Zeit mit seiner Sexualität hadert. Es ist eine Zeit in den USA, in der männliche Homosexualität in der vorherrschenden «Black Macho»-Kultur beinahe undenkbar ist und der Begriff «Schwuchtel» («faggot») oft als Schlagwort für den «weissen Feind» eingesetzt wird. Baldwin: «Die sexuelle Frage und die Frage der Race waren schon immer miteinander verwoben.»

In Paris, wo er als Sänger arbeitet und als Büroangestellter, wo er sich von Freunden Geld ausleiht, nur um es in den Schwulenkneipen der Stadt zu verprassen, wo er einmal im Gefängnis landet, ringt er sich seinen ersten Roman ab, «Go Tell It on the Mountain», in dem er unter anderem seinen traumatischen Bruch mit der Kirche verarbeitet.

Als Baldwins Debüt 1953 bei Alfred A. Knopf erscheint, wird das Buch von der Kritik mehrheitlich wohlwollend aufgenommen. Es ist ein Buch, wie man es von einem vielversprechenden Schwarzen Autor erwartet, der sich bereits als Protestschreiber einen Namen gemacht hat. Aber es sind solche Zuschreibungen, gegen die er seine ganze schillernde Karriere lang ankämpft. Baldwin will weder als «Schwarzer Autor» noch als «schwuler Autor» abgetan werden, will überhaupt für keine Gruppe, für kein Anliegen als Sprecher hinhalten. Über die Jahrzehnte wird er sowohl von Teilen der queeren als auch der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung immer wieder dafür abgestraft. So lassen ihn Martin Luther King und Co. trotz rhetorischer Brillanz und hohem Bekanntheitsgrad am legendären «March on Washington» 1963 nicht auf die Bühne, wie sich Joyce Ladner, Mitorganisatorin des Anlasses, erinnert. Die Anführer hätten Angst gehabt, was aus seinem Mund kommen könnte. Baldwin: «Manche sahen in mir eine Schwuchtel, für andere war ich ein Held, für wieder andere eine Hure, für einige war ich ein hinterhältiger Stecher, und für einige war ich Uncle Tom.»

Die eine wahre Liebesgeschichte

Berlin-Mitte im Dezember 2004, ich bin mit meinem allerersten Freund in der Stadt für die Proben meines allerersten Theaterstücks. Eine Journalistin der «Siegessäule», des auflagenstärksten Stadtmagazins von Berlin, zeigt sich irritiert darüber, dass keine meiner schwulen Figuren Vorbildcharakter habe. Oder auch: Berlin-Mitte im Mai 2012, als während der Vernissage meines allerersten Romans im Roten Salon der Volksbühne rund ein Dutzend ältere schwule Männer den Saal verlassen. Sie stossen sich an meiner Erzählung einer intendierten HIV-Infektion innerhalb eines Liebespaars.

Die USA befinden sich indes bei der Veröffentlichung von «Go Tell It on the Mountain» 1953 auf der Höhe der McCarthy-Ära, die gezeichnet ist von antikommunistischen und «antisubversiven» Verschwörungstheorien. Schwule und Lesben in öffentlichen Ämtern werden scharenweise denunziert und suspendiert. Es erstaunt deshalb nicht, dass kein einziger Kritiker (männlich) auch nur ein Wort verliert über die angedeutete Homosexualität des Protagonisten John, der eine Verwandlung durchläuft, «über die er niemals zu sprechen wagen würde».

Baldwin selbst lebt weiterhin in Paris, wo er sich bereits 1949 in den bisexuellen Schweizer Maler und Bergsteiger Lucien Happersberger verliebt hat: «In Paris hungerte ich eine Zeit lang, aber ich lernte etwas: Zum einen verliebte ich mich. Oder besser gesagt, ich erkannte und akzeptierte zum ersten Mal, dass die Liebe nicht nur eine allgemeine, menschliche Möglichkeit war … Sie war eine meiner Möglichkeiten.» Er macht sich an sein zweites Buch, «Giovanni’s Room», das er Lucien widmet, «der einzigen wahren Liebesgeschichte» seines Lebens.

Das Revival

Zurück in «meinem» Greenwich Village, befinde ich mich mitten im amerikanischen Baldwin-Revival, das wenig später nach Europa überschwappt. Erst ein Jahr zuvor, 2016, zitiert ihn Präsident Obama höchstpersönlich, und Pecks Dokumentarfilm wird für einen Oscar nominiert. Wie schon zu Lebzeiten wird der Autor hauptsächlich für seine Essays gefeiert. Im Archiv der «New York Times» ist sogar zu lesen, Baldwin habe nie ein vollkommen zufriedenstellendes Werk der Belletristik geschaffen. Während mich genau diese Werke nicht loslassen, während mich besonders «Giovanni’s Room» nicht loslässt. Bis die Lektüre eines Tages einen Ton erklingen lässt, den ich treffen möchte, und ganz langsam, langsam sich eine Idee für meinen zweiten Roman formiert. Nach fünf langen Jahren schreibe ich wieder.

Nicht Schwarz, nicht schwul genug

Aus den Interviews, die der Autor nach dem Erscheinen von «Giovanni’s Room» gibt, lässt sich ableiten, dass sich Baldwin des doppelten Tabubruchs – ein Schwarzer Autor schreibt über die Liebe zwischen zwei weissen Männern – sehr bewusst war: «Wie kann man, in der Tat, über Rassismus schreiben, ohne über Sexualität zu schreiben?»

Sehr viele Rezensenten (männlich) stossen sich genau an dieser Verknüpfung. Zwar loben weisse Kritiker gewisse Aspekte des Buchs – wie gefühlvoll und mutig es sei und wie gut gebaut. Aber die meisten sehen darin eine «professional suicide note» (einen professionellen Abschiedsbrief).

Derweilen wird Baldwin von seinen Schwarzen Kollegen zerfleischt. Er sei ein Perverser, der sein Schwarzes Erbe verleugne. Der angesehene Schriftsteller und frühe Anführer der Black Panthers, Eldridge Cleaver, schreibt in einem Essay über Baldwin, Homosexualität sei ein schlimmeres Verbrechen als die Vergewaltigung von Babys.

Bis heute sind die queeren Kritiker:innen gespalten. Einige diskreditieren Baldwin allein deswegen, weil er seine Figuren oft den «Kompromiss» des bisexuellen Begehrens eingehen lässt. Dann gibt es Schwarze schwule Autoren wie Samuel R. Delany, dem Baldwin nicht bejahend genug ist. Oder Mark Lilly, der schreibt, Baldwin würde eine besonders abstossende Form von internalisiertem Homohass an den Tag legen, indem er alles Effeminierte ablehne und somit versuche, von der heterosexuellen Mehrheit akzeptiert zu werden.

Ein paar Enden

Zweifelsohne: Wer in Baldwins sieben Romanen und unzähligen Essays liest, muss einiges aushalten. Nicht zuletzt die Tatsache, dass sich vieles bis heute nicht geändert hat. Auch in der Schweiz nicht. Dass Gewalt gegen queere Menschen hierzulande trotz – oder gerade wegen – legislativer Fortschritte zunimmt, insbesondere gegen trans Personen. Dass die Polizei 2024 den Zürcher Pride-Umzug mit Maschinenpistolen und das Festivalgelände mit Antiterrorsperren schützen muss. Und dass es dieselbe Polizei ist, die an der Langstrasse weiterhin Racial Profiling betreibt. «Diese Dinge passieren in all unseren Harlems.»

Für mich persönlich ist und bleibt Baldwin jener Autor, der mir den Unterschied zwischen literarischer Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit aufzeigt. Der mich lehrt, weder vor der Scham noch vor dem Scheitern zurückzuschrecken und auf meiner eigenen Erfahrung zu insistieren, immer wieder. Und das in Sätzen von erschütternder Schönheit.

Was wir Lesenden zum 100. Geburtstag von Baldwin nicht wiederholen sollten, ist, was nach seinem Tod am 1. Dezember 1987 passiert, als die Tribute von Maya Angelou bis Toni Morrison allesamt und «bequemerweise» vergessen, seinen Kampf gegen den «sexuellen Faschismus» sowie seine zentrale Rolle in der schwulen Literatur zu erwähnen, wie Emmanuel S. Nelson, Autor von «The Novels of James Baldwin. Struggles for Self-Acceptance» bemerkt.

Ja, James Baldwin, der im Alter von 63 Jahren in Südfrankreich an Magenkrebs starb, war ein wichtiger Schwarzer Freiheitskämpfer. Aber Freiheit, wie er uns immer wieder aufzeigt, lässt sich nicht in einer einzigen Kategorie, nicht ohne Herkunft, Klasse, Sexualität und Gender denken.

Zum Schluss nochmals in den Worten des grossen «American writer», der James Baldwin sein wollte und ist: «In mir ist nichts, das nicht in allen anderen ist, und nichts in allen anderen ist nicht auch in mir.»

Alle Baldwin-Zitate sind von Simon Froehling aus dem Englischen übersetzt.