Neue Monografie: Historiker der Gefühle

Der Kulturjournalist René Aguigah zeichnet James Baldwin als «aktivistischen Intellektuellen», doch er unterschätzt dabei dessen tatsächliche Radikalität.

Anfang August jährt sich James Baldwins Geburtstag zum 100. Mal. Für einmal aber dürfte wohl kein ernst zu nehmendes Feuilleton die Frage aufwerfen, was uns der US-amerikanische Schriftsteller heute noch zu sagen hat. Zu offensichtlich ist Baldwins Aktualität und Relevanz – spätestens seit Raoul Pecks Essayfilm «I Am Not Your Negro» (2016). Beschämend einerseits die Bilanz, dass der Lebensalltag Schwarzer Menschen in den USA trotz Bürgerrechtsbewegung und Black Power noch immer von strukturellem Rassismus und Polizeigewalt geprägt ist. Erfreulich immerhin, dass seit Pecks filmischem Porträt die meisten Essays und Romane neu aufgelegt und Letztere von Miriam Mandelkow mit feinem Gespür für Baldwins sprachliche Virtuosität ins Deutsche übersetzt wurden.

Wenn also der Kulturjournalist René Aguigah, der beim Deutschlandfunk das Ressort Literatur leitet, auf gleich 240 Seiten die Frage von James Baldwin als Zeitgenosse verhandelt, dann ist das auch ein Statement: Lasst mich euch zeigen, wie sehr es sich lohnt, Baldwin zu lesen – gerade heute!

Nie mehr Opfer sein

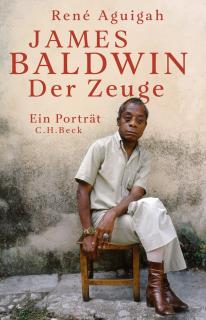

«James Baldwin. Der Zeuge» ist keine Biografie, vielleicht nicht einmal ein «Porträt», wie es der Untertitel behauptet. Aguigah nähert sich Baldwin über seine Romanfiguren sowie über zeitgenössische Akteure, allen voran Martin Luther King und Malcolm X. Dabei interessiert ihn vor allem das Spannungsverhältnis zwischen Autor und Aktivist, Romancier und Essayist. Es ist eine über weite Strecken produktive Perspektive, die vieles, was zu Baldwin bekannt ist – wie stark seine Romane autobiografisch geprägt sind etwa –, in einem neuen Licht erscheinen lässt. Besonders erhellend ist die Bezeichnung «Historiker der Gefühle», die Aguigah gegen Ende für ihn findet. Sie bringt auf den Punkt, worum Baldwins Romanfiguren wie auch er selbst kreisen: um das Leiden an Rassismus und Homophobie, um die Selbstvergewisserung im Erinnern und das Ringen mit der Rolle als Opfer.

«Man macht durch die Kunst erträglich, was im Leben fast unerträglich ist», soll Baldwin selbst es mit Bezug auf sein Schreiben formuliert haben – und meinte damit nicht nur den Inhalt, sondern ebenso die Sprache und ihren Sound: Er wolle so schreiben, wie Miles Davis oder Ray Charles klängen. «Die Musik, die ‹Jazz› genannt wird, entstand als überaus lakonische Beschreibung schwarzer Lebensumstände und als eine Weise, diese Lebensumstände, indem man sie beschrieb, zu überwinden.»

Auch in seinen öffentlichen Auftritten klang dieses Leiden mit, was ihm mitunter einen etwas larmoyanten Tonfall verlieh. In der Aussage hingegen war er stets glasklar und formulierte so präzis wie differenziert. Besonders wenn es darum ging, die Rolle als Opfer zurückzuweisen – Raoul Peck hat dies als Zitat im Titel seines Films verewigt. «James Baldwin gibt den Weissen ihr Problem zurück», greift es Aguigah auf: Sie haben die Schwarzen «erfunden», das eigentliche Problem ist für Baldwin ebenso in deren Köpfen wie strukturell verankert und heisst White Supremacy. Dass Baldwin nicht länger ein Opfer von Rassismus habe sein wollen, sei auch der Grund dafür gewesen, dass er 1948 im Alter von 24 von New York nach Paris geflohen sei: In seinem Essay «Notes of a Native Son» (1955) erzählt Baldwin von einem Wutausbruch, als man ihm einmal mehr die Bedienung in einer Bar verweigert habe. Sein Ausraster habe ihm klargemacht, dass er bereit gewesen wäre, einen Mord zu begehen.

Politisch einflussreiche Stimme

Nach der Rückkehr in die USA engagierte er sich vorübergehend in der Bürgerrechtsbewegung im Süden, indem er Schwarzen half, sich als Wähler:innen zu registrieren. Im Wesentlichen blieb er aber ein teilnehmender Beobachter – «er lief mit, aber mit dem Notizbuch in der Hand», bilanziert auch Aguigah. Und insistiert trotzdem auf dem Begriff des Aktivisten, zumindest des «aktivistischen Intellektuellen». Detailreich verwebt er dazu die Aktivitäten von Martin Luther King und Baldwin miteinander, um sie im gemeinsamen «Schlüsseljahr» 1963 gipfeln zu lassen. Damals schrieb King seinen «Letter from Birmingham Jail» und hielt im August vor rund 250 000 Menschen in Washington D. C. seine berühmte Rede «I Have a Dream», während Baldwin den Essay «The Fire Next Time» publizierte, von Aguigah kurzerhand zum «wichtigsten literarischen Manifest der Bewegung» erklärt.

Das ist übertrieben, aber insofern verständlich, als der Essay, der auch Baldwins Ruf als «Prophet» der in Flammen aufgehenden Ghettos ab Mitte der sechziger Jahre begründete, bis weit in die Gegenwart strahlt. Ta-Nehisi Coates hat ihn mit «Zwischen mir und der Welt» 2016 ebenso ins 21. Jahrhundert transponiert wie Jesmyn Ward in ihrer Sammlung antirassistischer Essays und Gedichte, «The Fire This Time».

Das anerkennt auch Aguigah, ebenso wie die Tatsache, dass sich das Thema der Polizeibrutalität quer durch Baldwins literarisches wie essayistisches Werk zieht. Gleichzeitig klingt in der Überstilisierung an, was sich beim Lesen immer deutlicher manifestiert: Für Aguigah endet der legitime Teil des Schwarzen Protests mit der Bürgerrechtsbewegung – den radikalen Exponenten von Black Power steht er kritisch gegenüber. Bereits Malcolm X bleibt im Vergleich zu King einigermassen stereotyp charakterisiert. Der Autor erwähnt seine «ausgewachsene Gangsterkarriere» und gesteht ihm ideologisch nur die Betonung von Partikularismus und kollektiver Identität zu, Baldwins explizit beteuerte unverbrüchliche Loyalität zum Prediger der Nation of Islam zieht er in Zweifel.

Radikal solidarisch

Unverhohlen negativ äussert sich Aguigah über die Black Panthers, die er quasi auf den «verurteilten Gewalttäter Eldridge Cleaver» und ihre frühen Aktionen zum Schutz der Ghettobevölkerung vor Polizeigewalt reduziert (bei denen Cleaver noch gar nicht dabei war). Dass Baldwin mit ihnen sympathisierte, ist Aguigah Anlass für eine regelrechte Tirade gegen ihn: «Kein Wort über den Waffenkult, den die Partei seit ihrer Gründung pflegte. Kein Wort über den neuartigen Kampf auch zwischen den Geschlechtern in der Partei. Kein Wort über die modische Dimension, die Lederjacken, Sonnenbrillen, Mützen, die bald ein Eigenleben als politikfreies Element führten.»

So präzis und souverän Aguigah in Baldwins Romanfiguren deren Ambivalenz und Vielschichtigkeit herausarbeitet und mit ihnen die Differenziertheit ihres Autors feiert, die ihn so gegenwärtig mache in einer Zeit, in der Race Relations und Geschlechterfragen immer komplexer würden: Im Fall gewisser historischer Figuren greift seine Analyse zu kurz, und er verkennt Baldwin als politischen Menschen, dessen bedingungslose Solidarität mit allen, die sich dem System der White Supremacy entgegenstellten, unerschütterlich war. «Wir müssen um dein Leben kämpfen, als wärs unser eigenes», schrieb Baldwin 1970 in einem offenen Brief an Angela Davis, der aufgrund ihres Engagements für die Black Panthers die Todesstrafe drohte. «Denn wenn sie dich am Morgen holen, werden sie nachts für uns zurückkommen.»