Kunst zerstören: Die beharrliche Ungezogenheit des Publikums

Von Farbattacken auf Gemälde bis zum verpatzten Selfie im Museum: Karnevaleskes Fehlverhalten gegenüber Kunstwerken hat eine lange Tradition.

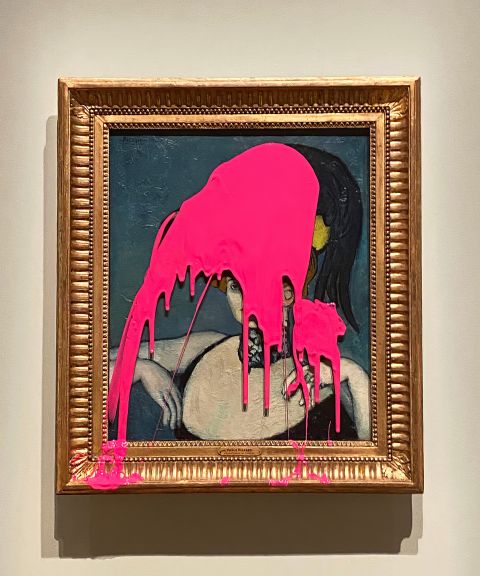

Kunstzerstörung ist eine Form der Sachbeschädigung mit grosser diskursiver Energie. Denn der Sonderstatus des Ästhetischen macht es fast automatisch zum Skandal, wenn Kunst attackiert wird. In den letzten Jahren haben vor allem Klimaaktivist:innen durch Angriffe auf Kunst für Aufsehen gesorgt. Im Juni etwa wurde ein Werk Pablo Picassos («L’Hétaire») in Montreal mit pinker Farbe überschüttet. Wie fast immer bei solchen Protestaktionen war das Bild durch eine Glasfläche geschützt, was einen echten Schaden verhinderte. Die zeitgenössischen Kunstzerstörer:innen operieren im Modus der Simulation. Es geht darum, den Symbolwert einer Vernichtung einzuwerben, die nicht stattfindet. Das Statement des Attentäters klingt denn auch eher respektvoll als destruktiv: «Heute habe ich die Kunst weder angegriffen noch zerstört. Ich beschütze sie. Kunst ist im Kern eine Darstellung des Lebens. Sie wird von Lebenden für Lebende geschaffen. Auf einem toten Planeten gibt es keine Kunst.»

Wer sich in seinem Protest auf den hohen Symbolwert der Kunst beruft, reproduziert ihren Status. Insofern bestätigen die Klimaaktivist:innen eigentlich den Sonderstatus des Ästhetischen. Und da es mediale Aufmerksamkeit nur gibt, wenn man berühmte Gemälde attackiert, bestätigen sie auch – durchaus konservativ – den Status der kanonischen Genies. Fast könnte man von einer pervertierten Form des Respekts sprechen – eines Respekts, der auch in der Stellungnahme des jüngsten Picasso-Attentäters zum Ausdruck kommt: Es geht um Konservierung, nicht nur des Planeten, sondern auch der Kunst, die ohne Planet nicht existieren kann.

Opfer eines ungeschickten Hinterns

Alles andere als respektvoll erscheint dagegen eine Form von Kunstzerstörung, die sich in den letzten Jahren ebenfalls zu häufen begonnen hat. Diese Form der Zerstörung ist motiviert durch den Trend, das Kunstwerk technisch für den Privatgebrauch zu reproduzieren und sich selbst in diese Reproduktion einzuschreiben. Gemeint ist die Hoffnung auf ein schönes Foto. Im Sommer berichteten die Medien über einen Besucher, der sich in einem Museum in Verona auf den sogenannten Van-Gogh-Stuhl von Nicola Bolla setzte. Der Künstler hatte den Stuhl – eine Hommage an van Goghs «Vincents Stuhl mit Pfeife» – als fragile Folie nachgestellt, die über und über mit Swarovski-Kristallen besetzt ist. Auf diesem glitzernden Stuhl, der übrigens mit dem deutlichen Warnhinweis ausgestattet war, dass es sich nicht um eine Sitzgelegenheit handle, wollte sich der Besucher von seiner Frau fotografieren lassen, was durch den mangelnden Gleichgewichtssinn des Mannes in der Katastrophe endete. Der Stuhl brach, wie die Aufnahme einer Überwachungskamera zeigt, unter dem Mann zusammen, der daraufhin mit seiner Komplizin panisch das Weite suchte.

Das Museum lancierte den Fall in einem Video in den sozialen Medien – es ist deutlich darauf ausgerichtet, sich viral zu verbreiten: wirkungsvoll inszeniert und mit einer Soundkulisse unterlegt, die an einen Horrorfilm erinnert. Verbrämt ist das Ganze mit einem gestrengen Text, in dem es heisst: «Wir möchten, dass die Episode zum Nachdenken und zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit anregt. Denn Kunst muss bewundert und erlebt, vor allem aber respektiert werden.» Damit wird der Sonderstatus des Ästhetischen als etwas, das Respekt einfordert, noch einmal untermauert.

Dieser Respekt lässt sich offenbar unabhängig von der Qualität des Kunstwerks einfordern. Man könnte durchaus argumentieren, dass der beschädigte Stuhl kitschig und anbiedernd wirkt, und es hat eine gewisse Ironie, dass ein Werk, das so transparent auf den Sonderstatus der Kunst verweist (van Goghs einfacher Holzstuhl als funkelndes Werk aus Swarovski-Kristallen), zum Opfer eines ungeschickten Hinterns wird. Aber diese Frage ist für die Bewertung des Falls unerheblich. Denn Kunst erscheint angesichts der Kunstzerstörung als Phänomen, das definiert wird durch den Ort, an dem es stattfindet, und die Haltung, die dieser Ort einfordert (Respekt).

Diese Haltung allerdings lassen heute viele Museumsgäste vermissen, wenn es darum geht, das Bedürfnis nach einem lustigen Foto zu befriedigen, das man als Trophäe in die sozialen Medien senden kann. Viel Aufmerksamkeit erregte im Juni ein Besucher der Uffizien, der sich beim Versuch, ein Selfie zu machen, gegen ein Gemälde von Anton Domenico Gabbiani gelehnt hatte und es dadurch beschädigte. Bereits im Frühjahr war darüber berichtet worden, dass ein Kind in einem Museum in Rotterdam Mark Rothkos «Grau, Orange auf Kastanienbraun, Nr. 8» beschädigt hatte, ein Gemälde, dessen Wert auf fünfzig Millionen Euro geschätzt wird.

Fertig Tabak gespuckt!

An dieser Stelle muss man fragen: Zeugen diese Fallgeschichten respektloser Kunstzerstörung von einer neuen «Ungezogenheit» der Museumsgäste, von einem neuen Unverständnis für den Wert der Kunst? Dagegen lässt sich einwenden, dass ungezogenes Verhalten zu den Gründungsmythen moderner Ästhetik gehört. Es handelt sich um eine Kontrastfolie des angemessenen Verhaltens gegenüber der Kunst, zu dem das moderne Publikum immer wieder erzogen werden musste.

Lawrence Levine erzählt in seinem Buch «Highbrow/Lowbrow» (1990), in dem es um den Aufstieg ästhetischer Hierarchien geht, wie Museumsgäste im Verlauf der Moderne davon abgehalten werden mussten, sich in Gegenwart der Kunst unmöglich zu benehmen. Er zitiert den ersten Direktor des Metropolitan Museum of Art, Louis di Cesnola, der sich Ende des 19. Jahrhunderts positiv über die Erziehungseffekte äussert, die durch Ermahnung und Exklusion erreicht worden seien:

«Man sieht in den Bildergalerien keine Personen mehr, die sich mit den Fingern die Nase putzen; keine Hunde mehr, die offen oder versteckt in Körben ins Museum gebracht werden. Es wird kein Tabak mehr auf den Boden der Galerie gespuckt, zum Ekel aller anderen Besucher. Es gibt keine Nannys mehr, die Kinder in eine Ecke bringen, um den Boden des Museums zu besudeln. Niemand kommt mehr mit einer Kamera, um ‹Schnappschüsse› von Gegenständen und Besuchern zu machen. Es wird nicht mehr gepfiffen, gesungen oder laut von einer Galerie zur anderen gerufen.»

Die Vorstellung, dass es eine Zeit gab, in der man Kinder ins Museum pinkeln liess und Menschen dort Tabak auf den Boden spuckten, erscheint aus heutiger Sicht unvorstellbar. Andere Verhaltensfehler, die hier aufgezählt werden, kommen einem allerdings bekannt vor. Interessant erscheint vor allem, dass es das Problem der «Schnappschüsse» schon vor über hundert Jahren gab – wobei es heute durch die Mischung aus Massentourismus, Smartphones und Social Media eine ganz neue Qualität erreicht hat.

Die Praxisgeschichte der modernen Ästhetik ist eine Geschichte der Disziplinierung, die immer wieder durch karnevaleskes Fehlverhalten herausgefordert wurde. In der Faszination für dieses Fehlverhalten kommt auch ein Unbehagen an der Autorität dieser Ästhetik zum Ausdruck, eine gewisse Schadenfreude über die beschädigte, besudelte, zerstörte Kunst.

Die Attraktivität solcher Anekdoten zeigt sich daran, dass man mit Fallgeschichten komischer Kunstzerstörung Geschenkbücher füllen kann. In «Das war Kunst. Jetzt ist es weg» sammelt Cora Wucherer, wie der Untertitel verspricht, «misslungene Restaurierungen und andere kuriose Kunstunfälle». Dazu gehört die bekannte Geschichte der mit Mullbinden, Pflastern und Fett verzierten Badewanne von Joseph Beuys, die 1973 in der Vorbereitung zu einer SPD-Feier von zwei Frauen saubergescheuert wurde, um Gläser darin zu spülen. Dazu gehören aber auch die Fälle, in denen Kunst schlicht für Müll gehalten wurde – etwa eine Skulptur von Michael Beutler aus gelbem Betonschalenmaterial, die man 2005 als unsachgemäss entsorgten Sperrmüll einfach abräumte.

«Ecce Monchichi»

Solche Fälle befriedigen ein gewisses populistisches, antiautoritäres Begehren: Die moderne Kunst als prätentiöser Schwindel wird von kernigen Alltagsmenschen weggeräumt. Gleichzeitig bestätigt die Aufmerksamkeit, die diesen Geschichten zukommt, aber auch, wie gross die Autorität des Kunstbegriffs nach wie vor ist. Wo Kunst durch Ahnungs- oder Achtlosigkeit zu Bruch geht, wo Besucher:innen stolpern oder sich respektlos an den Werken vergreifen, werden die Bruchlinien dieses Kunstbegriffs deutlich.

Der berühmteste Fall der letzten zwanzig Jahre ist sicherlich die misslungene Restaurierung eines Jesus-Freskos, die eine 81-jährige Frau 2012 in einer kleinen Kirche in Spanien vornahm und dabei das Bild vollständig verschandelte. «Statt eines Jesus mit Dornenkrone», vermerkt Wucherer spöttisch, «prangte nun ein Äffchen an der Kirchenwand, ein Monchichi.» Tatsächlich hatte das Fresko nach der brachialen Neugestaltung etwas Affenähnliches, erinnerte mit dem aufgerissenen Mund und den verschwommenen Konturen allerdings auch an Edvard Munchs modernistisches Meisterwerk «Der Schrei».

Was den Fall über die reine Schadenfreude an einem ästhetischen Versagen hinaus interessant macht, ist, dass «Ecce Monchichi» zu einem viralen Erfolg avancierte, der unendlich oft im Internet geteilt wurde und die Kirche zu einem Wallfahrtsort neugieriger Besucher:innen machte. Die Schadenfreude trifft in diesem Fall nicht nur die Inkompetenz der Restauratorin, sondern auch den Sonderstatus der Kunst selbst, der auf eine eigentümliche Art gleichzeitig dekonstruiert und bestätigt wird. Man freut sich an der Respektlosigkeit, mit der eine ältere Dame kurzerhand zum Pinsel greift, um das verblichene Fresko «aufzubessern»; man freut sich aber auch an der bestraften Hybris der verhinderten Künstlerin. Zugleich hat das spektakuläre Versagen eine bedeutendere ästhetische Erfahrung hervorgebracht als die mittelmässige Könnerschaft: Aus einem bis dahin unbeachteten Fresko wurde eine ästhetische Sensation.