Lea Ypi: «Migration ist eine Frage der Klasse»

In ihrem neuen Buch begibt sich die albanisch-britische Philosophin Lea Ypi auf die Spuren ihrer Grossmutter. Ein Gespräch über das Schweigen der Archive zu Frauenbiografien und die Kritik am Kapitalismus als Voraussetzung für Würde.

WOZ: Frau Ypi, Sie haben nun schon zum zweiten Mal ein Buch über Ihre Familie geschrieben. Was fasziniert Sie an der eigenen Geschichte?

Lea Ypi: Im Grunde genommen ist «Aufrecht» der Versuch, die offenen Fragen aus «Frei» zu klären, meine Familie ist bloss das Mittel dazu, weil sie verschiedene politische Systeme und historische Umwälzungen erlebt hat. Das ermöglicht mir, die philosophischen Ideen, die mich interessieren, unter historischen Umständen zu erforschen, zu untersuchen, wie diese Ideen in Form von Dilemmata in gelebter Erfahrung auftauchen. In «Frei» ging es mir um das Konzept der Freiheit, in «Aufrecht» geht es mir nun um Würde.

WOZ: Im Zentrum des Buches steht Ihre Grossmutter Leman Ypi. Warum ist sie als Figur zum Nachdenken über Würde besonders geeignet?

Lea Ypi: Im Vorwort heisst es: «Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde.» Das ist ein Satz des Philosophen Immanuel Kant. Er war der Meinung, dass moralische Handlungsfähigkeit dem Menschen erst Würde verleiht. Meine Grossmutter hatte diese kantsche Vorstellung von Freiheit als moralischer Handlungsfähigkeit. Nun sind Übergänge von einem politischen System zum anderen Extremumstände, in denen es schwierig ist, diese Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Es sind Krisenmomente: der Zusammenbruch des Kommunismus in Albanien und der Übergang zum Kapitalismus, den ich erlebt habe und um den es in «Frei» geht. Und genauso das Ende des Osmanischen Reiches und die Geburt von Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus, die ich in «Aufrecht» untersuche. Meine Grossmutter durchlebte diese verschiedenen Systeme.

WOZ: Ihr Buch ist auch sonst von vielen starken weiblichen Figuren geprägt. Wieso?

Lea Ypi: Ich habe mir nicht ausdrücklich vorgenommen, über Frauen zu schreiben, sondern dachte einfach über Menschen nach, die mich inspirierten – und bei mir war das meine Grossmutter. Sie wiederum orientierte sich an anderen, ihrer Tante Selma etwa. Und dann gibt es noch Lemans Cousine Cocotte, die ebenfalls eine wichtige Rolle im Buch spielt. Alle drei sind auf ihre Weise Feministinnen, haben aber sehr unterschiedliche Vorstellungen von Würde. Für mich bot sich damit die Möglichkeit, meine eigene Sicht zu hinterfragen: Der beste Weg, philosophische Ansichten zu erforschen, ist, sie mit anderen Ansichten zu konfrontieren.

WOZ: Was verstehen Sie eigentlich unter Würde?

Lea Ypi: Alle im Buch diskutierten Ideologien – Liberalismus, Faschismus, Kommunismus – erheben Anspruch auf die Würde des Menschen, aber alle verstehen etwas anderes darunter: Der Kommunistin geht es um die Würde von Arbeit und Arbeiter:innenklasse, dem Faschisten um die Würde der Nation.

Und dann gibt es noch die individuelle Perspektive. Selma, die Tante meiner Grossmutter, hat eine Sichtweise von Würde, die an die Philosophie der Stoiker angelehnt ist: Man behauptet seine Freiheit, indem man sich von der Natur löst. Würde bedeutet in diesem Sinne, den Raum zu verlassen, wenn er voller Rauch ist – das ist eine berühmte Metapher der Stoiker. Sie fragten sich, ob man – wenn der Raum voller Rauch, das Leben also unerträglich ist – die Welt verlassen, sich also umbringen soll oder nicht. Deshalb trifft Selma im Buch eine tragische Entscheidung, als ihr Leben unaushaltbar wird. Kant wiederum war gegen Suizid: Töte man sich selbst, gebe man die ganze Menschheit und damit auch die Moral auf. Das ist die Haltung meiner Grossmutter, deshalb ist sie so wütend auf Selma. Dann gibt es noch die nietzscheanische Sichtweise, wonach es gar keine Moral, sondern nur Machtverhältnisse gebe. Oder die des Philosophen Epikur: Seinen Instinkten zu folgen, das Leben zu feiern – diese Auffassung von Würde repräsentiert die Cousine meiner Grossmutter.

WOZ: Und wo stehen Sie?

Lea Ypi: Im Zentrum meiner Vorstellung von Würde steht ebenfalls die moralische Handlungsfähigkeit – wie bei Kant. Würde beschreibt für mich eine Person mit moralischem Kompass. Diesen kann man weder jemandem wegnehmen noch jemandem geben.

WOZ: Davon ausgehend vertreten Sie die Ansicht, es brauche einen «moralischen Sozialismus». Welche Rolle spielt Würde darin?

Lea Ypi: In jedem politischen System gibt es eine Vorstellung davon, was die zentrale Kategorie ist, die die menschlichen Beziehungen strukturiert. Im Liberalismus ist es der Markt, im Kommunismus sind es die Arbeiter:innen, im Faschismus die Nation. Im moralischen Sozialismus, wie ich ihn mir vorstelle, steht die Menschenwürde im Mittelpunkt. Man kann es auch radikale Demokratie oder globalen Egalitarismus nennen. Mein Verständnis dieses Konzepts speist sich aus der Kritik am Kapitalismus wie am Staatssozialismus. Beide stellten die Würde nicht ins Zentrum und sind deshalb entmenschlichend.

WOZ: Inwiefern?

Lea Ypi: Im Kapitalismus hat alles einen Preis, auch die Menschen, es ist ein System, das auf der Kommodifizierung, dem Tauschhandel beruht – und also eines, das zwar den Preis, aber nicht die Würde anerkennt. Der Staatssozialismus wiederum verkannte als hierarchische, vertikale und autoritäre Gesellschaftsform die Handlungsfähigkeit des Einzelnen. Es geht mir um einen dritten Weg – nicht zu verwechseln mit dem «dritten Weg» der britischen Labour-Partei, die einfach nach einer anderen Version des Kapitalismus strebte, anstatt sich mit dessen Grenzen zu befassen. Meine Theorie gibt mir eine Methode für Kritik an bestehenden und vergangenen Systemen, doch sie gibt mir keinen Massstab dafür, wie ein neues ausgestaltet sein soll.

WOZ: Das wollten wir Sie trotzdem fragen: Gibt es Ideen, an die sich anschliessen liesse?

Lea Ypi: Mein Denken steht in der Tradition der Aufklärung. Sie hat den Menschen davor gewarnt, der Autorität von Kirche oder Monarchie zu vertrauen, und sie stellt den Menschen und seine universellen Fähigkeiten ins Zentrum. Aus meiner Sicht sind das immer noch wertvolle Kriterien zur Betrachtung heutiger politischer Institutionen. Als Vorbild können auch die Dissident:innenbewegungen aus den Achtzigern dienen, Leute wie Václav Havel, die weder den Kapitalismus wollten noch den Realsozialismus. Zu ihren Ideen zurückzukehren, könnte ein Ausgangspunkt sein.

Im Lauf der Geschichte gab es ohnehin viele progressive Momente: die antikolonialen Traditionen, die Bewegungen gegen die Sklaverei – diese Momente, in denen der Status quo nicht bloss aus Egoismus heraus kritisiert wird. Man kann all das zum Anlass nehmen, sich die Folgen seines Handelns für die Welt, in der man selbst lebt, zu überlegen. Im Grunde ist es einfach: Etwas, das nur deinem Land, deiner Klasse, deiner Nation dient, ist nicht universalisierbar und nicht inklusiv. Das hilft mir, Weltanschauungen als unmoralisch auszuschliessen. Wie das System dann konkret am besten auszugestalten ist, ist eine Frage, die demokratisch ausgehandelt werden muss.

Chronistin und Theoretikerin

Lea Ypi, 1979 in Tirana geboren, ist Professorin für Politische Theorie an der London School of Economics. Sie befasst sich unter anderem mit Fragen der Demokratie, mit Rechtstheorie, Migration, den politischen Ideen der Aufklärung und dem Marxismus.

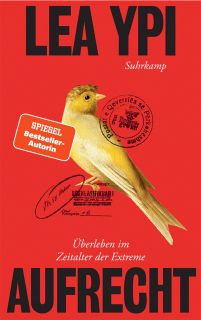

In ihrem international gefeierten Bestseller «Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte» (2022, Suhrkamp) spürt Ypi ihrer Kindheit im sozialistischen Albanien und den Verwerfungen der Neunziger nach. «Frei» wurde in mehr als 35 Sprachen übersetzt, für die Bühne adaptiert und preisgekrönt.

Im September erschien mit «Aufrecht» die Fortsetzung. Darin rekonstruiert Ypi die Geschichte ihrer Grosseltern zwischen Osmanischem Reich und Kommunismus. 2021 publizierte sie zudem das Theoriebuch «Die Architektonik der Vernunft» über die Einheit der Vernunft in Immanuel Kants Werk (siehe WOZ Nr. 28/24).

WOZ: Eines der grossen Versprechen des liberalen Kapitalismus ist die Bewegungsfreiheit. Wie lässt sich über Würde nachdenken, wenn diese Freiheit so vielen verwehrt bleibt?

Lea Ypi: Freiheit muss auch die Möglichkeit umfassen, dort zu bleiben, wo man ist. Der Kapitalismus zwingt aber viele Menschen dazu, ihr Zuhause zu verlassen, er anerkennt also bloss die Bewegungsfreiheit einiger weniger.

Viele liberale Auffassungen von Bewegungsfreiheit sind zudem extrem zynisch und einseitig: Sie berücksichtigen die Ausreise-, nicht aber die Einreisekomponente. Liberale Gesellschaften waren immer die ersten, die etwa das nordkoreanische Regime oder die ehemals kommunistischen Staaten dafür kritisierten, dass sie ihre Bürger:innen zum Bleiben zwingen würden. Aber die Einreise haben sie verunmöglicht. Man spricht über die Menschen, die an der Berliner Mauer getötet wurden, weil sie aus der DDR fliehen wollten, aber nicht über all jene, die etwa an der Mauer zwischen den USA und Mexiko sterben, weil sie an der Einreise gehindert werden sollen. Der Kapitalismus ist direkt dafür verantwortlich, dass Menschen ihr Leben nicht leben können, dass sie nicht dort bleiben können, wo sie sind, weil sie gezwungen sind, an einem anderen Ort Arbeit zu suchen.

WOZ: Das hat auch eine ökonomische Dimension: Einerseits braucht der Kapitalismus billige Arbeitskräfte, andererseits will er ihnen nicht die vollen Rechte gewähren.

Lea Ypi: Er braucht sie ja gerade rechtlos, damit die Löhne gesenkt werden können und die Verhandlungsmacht auf der Seite der Eigentümer, Unternehmerinnen oder Immobilienbesitzer:innen bleibt. Manchmal ziehen Linke daraus den Schluss, man solle die Bewegungsfreiheit nicht verteidigen, weil sie bloss das liberale Lager stärke. Stattdessen sollte die Linke Migration von einer Frage der Zugehörigkeit zu einer sozioökonomischen machen, nicht mehr davon sprechen, woher jemand kommt, wohin er oder sie geht, ob die Person irgendwo bleiben darf. Sondern darüber, was die Ursachen dieser asymmetrischen Migration sind. Sonst verliert sie gegen die Rechte.

WOZ: Das kommt natürlich drauf an, von welcher Linken wir sprechen.

Lea Ypi: Ich denke an eine Linke, deren Geschichte mit der Kritik am Kapitalismus begann, also sogar die Sozialdemokratie. Heute spricht sie bloss noch darüber, wie man den Kapitalismus reformiert. Dabei ging es ursprünglich darum, ihn zu überwinden, weil die Sozialdemokrat:innen der Meinung waren, er sei nicht mit der Demokratie vereinbar. Damit hatten sie auch recht. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt.

WOZ: Welchen?

Lea Ypi: Die extreme Rechte spricht immer wieder von Grenzschliessungen, dabei waren die Grenzen für Reiche noch nie so offen wie jetzt. Denken wir etwa an den rechten Techmilliardär Peter Thiel, der sich die neuseeländische Staatsbürgerschaft gekauft hat. Oder an Oligarchen, die Investitionsvisa erhalten oder sich goldene Pässe kaufen können. Die Rechte ist eine grosse Verfechterin dieser Art der Freiheit. Für andere Menschen waren die Grenzen derweil noch nie so dicht wie heute. Auch das zeigt, dass Migration keine Frage der Zugehörigkeit ist, sondern eine der Klasse. Also braucht man eine Analyse der Welt, die die Klasse in den Mittelpunkt stellt.

WOZ: Ein zentrales Kampffeld ist die Staatsbürgerschaft. In der Schweiz etwa darf ein Viertel der Einwohner:innen nicht an der Demokratie teilnehmen.

Lea Ypi: Ja. In den Anfängen der Staatsbürgerschaft entschied das Vermögen über das Wahlrecht, die Teilnahme an politischen Entscheidungen war auf Menschen mit Eigentum beschränkt. Anschliessend ging man zum allgemeinen Wahlrecht ohne Eigentumsbeschränkungen über. Die heutige, ausschliessende Staatsbürgerschaft kehrt gewissermassen wieder zu den Kriterien von damals zurück: Menschen auszuschliessen, die nicht über die nötigen ökonomischen Mittel verfügen. Man beutet sie aus, ohne ihnen ein Mitspracherecht zu gewähren. Man muss also darüber sprechen, wie wir vom demokratischen Ideal der Staatsbürgerschaft zu einer völlig oligarchischen Auffassung derselben gelangt sind.

WOZ: Wenn Sie sagen, man solle Klasse in den Mittelpunkt der Analyse stellen – wo bleibt dann wiederum die Würde?

Lea Ypi: Klasse ist eine empirische Kategorie: Wie ist eine Gesellschaft sozioökonomisch strukturiert, wie das Eigentum sozial verteilt? Das Konzept der Klasse hilft dabei, die Achsen der Unterdrückung im Kapitalismus zu verstehen. Das Konzept von Würde wiederum ist hilfreich, um eine moralische Kritik am Kapitalismus zu üben.

WOZ: Weil Sie vorhin die rechte Darstellung von Migration angesprochen haben: Wenn wir die derzeitige politische Gemengelage betrachten, sehen wir Menschen, die sich auf der Suche nach einer politischen Alternative der extremen Rechten zuwenden. Und auch die Parteien der sogenannten Mitte arbeiten immer mehr mit den Rechten zusammen. Wo könnte linke Politik da ansetzen?

Lea Ypi: Die Linke verliert gerade nicht nur eine Schlacht, sondern auch den Krieg um den Diskurs. Denn glaubt man, das Problem sei Mitgliedschaft und die Lösung Nationalität, Ethnizität oder Religion, hilft das nicht, den zeitgenössischen Kapitalismus zu verstehen, das sind Kriterien der Rechten, die auf Identität basieren. Und glaubt man, die Probleme der Welt seien durch diese zu erklären oder zu lösen, hat man gegen die Rechte schon verloren, denn diese hat ein viel kohärenteres Verständnis von Identität. Die Linke hat ja eine ganz andere Geschichte, die nicht auf dem Mythos der Vergangenheit, der Grösse der Zivilisation aufbaut. Bleibt sie in Identitätskämpfe verstrickt, hat sie nicht die Mittel, um eine alternative Sichtweise zu entwickeln.

WOZ: Und wirklich sehen wir ja aktuell das Erstarken autoritärer Kräfte. Befinden wir uns in einer dieser krisenhaften Umwälzungen, die Sie in Ihren Büchern beschreiben?

Lea Ypi: Viele Ausprägungen der gegenwärtigen Krisen sind denen in meinen Büchern tatsächlich ähnlich. Wir erleben grade eine Phase der Deglobalisierung, wie sie auch nach dem Zusammenbruch von Imperien auftritt. Es gibt diesen Moment des Zerfalls der multikulturellen, kosmopolitischen Koexistenz, wie es sie auch in den neunziger Jahren in Westeuropa gab – mit einer noch etwas offeneren Diskussion über Migration und Identität. Es sind mindestens drei Krisen. Die eine ist eine politische – die Krise der liberalen Demokratie, die nicht alle repräsentiert. Die zweite ist ökonomisch, weil die Ungleichheit zunimmt, die Menschen nicht über die Runden kommen und zu kämpfen haben.

WOZ: Und die dritte?

Lea Ypi: Die dritte ist die Krise der Narrative, eine Ungewissheit, was zu tun ist. Obwohl alle diese Krisen auf ihre eigene Weise erleben, fühlen sich viele verloren und irgendwie hoffnungslos. All das war auch schon in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen so: ein Moment, in dem die liberalen Staaten keine Antworten auf die drei Krisendimensionen hatten – und in dem die einzige Antwort dann darin bestand, Minderheiten zu dämonisieren, zu sagen, das Problem seien etwa die Jüdinnen und Juden und so weiter. Heute ist es ähnlich, die Rechten schlagen vor, Gesellschaft als einen Klub aufzufassen, in dem man eine Mitgliedschaft beantragen muss.

WOZ: Kommen wir noch einmal auf Ihr Buch zurück. Sie sind für Ihre Recherchen tief in die Archive gestiegen und dabei auf Hindernisse gestossen – etwa die Tatsache, dass es überhaupt nur wenige Informationen über Frauen gibt, und die Informationen, die Sie fanden, waren sehr unzuverlässig. Wie kam das?

Lea Ypi: Es ist schwer, Aufzeichnungen zu finden, in denen weibliche Perspektiven explizit artikuliert und analysiert werden, was daran liegt, dass Frauen in den Archiven oft gar nicht vorkommen – meist werden die Einträge unter dem Namen eines männlichen Verwandten geführt. Da Frauen lange unter der Vormundschaft von Männern standen, waren sie keine eigenen Rechtspersonen, dabei basieren viele Archive auf rechtlichen Dokumenten. Das Schweigen des Archivs über Frauen wurde zur wichtigen Ausgangsfrage für mich, und da kam beim Schreiben die Fiktion ins Spiel: Es gibt einen Sachbuch- und einen Romanteil, in Letzterem haben die Frauen Handlungsmacht, die Figuren füllen die Lücke des Archivs und versuchen, das Schweigen zu durchbrechen.

WOZ: Gemeinhin geht man ja davon aus, Archive würden eine Art Wahrheit widerspiegeln – dabei repräsentieren sie oft die Sicht der herrschenden Eliten, in einem autoritären System erst recht. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Erinnerung, Fiktion und der Rekonstruktion von Wahrheiten?

Lea Ypi: Ja, viele meinen, man würde ins Archiv gehen und dort die Wahrheit finden, sie denken kaum über die Lücken, Verzerrungen und Unklarheiten darin nach. Alle dagegen, die in Archiven forschen, wissen von diesen Lücken. Nimmt man Dokumente zur Hand, merkt man ihnen ihre Unzuverlässigkeit sofort an – mehrere Schichten Kritzeleien zeugen davon, das Datum der ersten Ablage, der zweiten und so weiter. Man sieht, dass sie manipuliert wurden. Je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto mehr Lücken gibt es.

WOZ: Sie schreiben an einer Stelle, der Überwachungsapparat in einem sozialistischen System schenke den Menschen immer noch mehr Aufmerksamkeit als ein Konzern im Kapitalismus, der sie ausschliesslich als gesichtslose Konsument:innen betrachte.

Lea Ypi: Im Fall des postkommunistischen Albanien tragen insbesondere die Geheimdienstarchive eine grosse emotionale Last: Es gibt so viele Projektionen, zum Beispiel die Vorstellung, man könne herausfinden, wer genau wen überwacht hat. Man rekonstruiert also die Mechanismen der Unterdrückung, um sich irgendwie mit der Vergangenheit zu versöhnen.

Eines ist mir direkt aufgefallen: Man findet eine Wahrheit nur, wenn man dem Mechanismus vertraut, durch den diese Wahrheit von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Ich beschloss, dem Mechanismus nicht zu vertrauen. Im Kommunismus wusste man, was die Spione berichten: Manchmal zu viel, manchmal zu wenig, manchmal sagten sie einfach etwas, um etwas zu berichten zu haben. Und manchmal sagten sie nicht so viel, weil sie mit denen, die sie verfolgten, sympathisierten und keine Informationen preisgeben wollten, die diese Menschen kompromittieren würden. Es gibt also immer eine menschliche Komponente.

WOZ: Sie haben nicht nur im Archiv der albanischen Geheimpolizei Sigurimi geforscht, sondern sind auch nach Griechenland gereist. Was ist Ihnen dort aufgefallen?

Lea Ypi: Dass Einträge über das Osmanische Reich durch die verschiedenen Wellen des Nationalismus vollständig zerstört wurden: Man war sehr darauf bedacht, Thessaloniki als griechische Stadt darzustellen, nicht als eine mit osmanischer Vergangenheit. Jede Schicht der Geschichte wird also von der nächsten herrschenden Elite zunichtegemacht. So wird das Archiv zum Mittel, die eigene Macht zu stärken.

WOZ: Und was bedeutete all das für Ihr Schreiben?

Lea Ypi: Ich stellte fest, dass man mit dem Archiv allein keine Geschichte schreiben kann. Also suchte ich nach anderen Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Wahrheit und Vermächtnis. Ich dachte, wenn man sich dem Schreiben von Belletristik mit der Integrität einer Wissenschaftlerin nähert und versucht, jene Stimmen einzubeziehen, die im Archiv marginalisiert sind, erzeugt man vielleicht mehr Authentizität als mit der Rekonstruktion von Fakten. Ist man sensibel für die Lücken und die Unterdrückung, steckt in der Fiktion manchmal mehr Wahrheit als im Archiv, das sich ebenfalls als Fiktion entpuppen kann. Die vollständige Wahrheit ergibt sich vermutlich aus der Zusammenführung beider Perspektiven.