Der Lurch, das Wasser und die Stadt Wenn der Axolotl doch nicht ausstirbt, überlebt vielleicht auch Mexiko-Stadt

Die ersten Axolotl, die nach Europa kamen, waren tot. Der Forschungsreisende Alexander von Humboldt (1769–1859) hatte zwei dieser kuriosen Tierchen in Mexiko präparieren lassen und sie 1804 Georges Cuvier in Paris überreicht. Cuvier, ein angesehener Zoologieprofessor am Muséum national d’histoire naturelle, untersuchte die Kadaver eingehend und kam zum Schluss, dass es sich um eine Larve handeln müsse, die irgendwann zu einem ihm unbekannten Salamander würde. André Marie Constant Duméril dagegen, der Leiter der Ichthyologie (Fischkunde) und Herpetologie (Kunde der Lurche und Reptilien) am selben Museum, war der Überzeugung, der Axolotl sei eine neu entdeckte Art einer Gattung, zu der auch der europäische Grottenolm gehöre.

Der Axolotl, der schon damals nur im See von Xochimilco im Hochtal von Mexiko-Stadt vorkam, hat durchaus Ähnlichkeit mit einem Salamander. Die im Erwachsenenalter durchschnittlich rund 25 Zentimeter lange Amphibie – einzelne Exemplare können bis zu 40 Zentimeter lang werden – hat einen runden Kopf mit breitem Maul und weit auseinanderstehenden Äuglein, einen lang gestreckten Rumpf mit vier Beinchen, die in Fingern enden; dazu einen langen, seitlich platt gedrückten Schwanz mit einem Flossensaum. Besonders verwunderlich sind sechs fächerartige Gebilde im Nacken des Tierchens, die wie Spielzeuggeweihe aussehen. Es handelt sich dabei um Kiemen. Der Axolotl kann auf drei Arten Sauerstoff aufnehmen: durch den Mund in die Lunge, über die Kiemen und über die Haut. Die Tiere sind gewöhnlich schwarz oder grau-braun gefleckt.

Cuvier hatte insofern recht, als ein Axolotl tatsächlich die Larve eines Salamanders ist. Nur verwandelt er sich nie. Er bleibt sein Leben lang eine Larve und erreicht doch die Geschlechtsreife und kann sich fortpflanzen. Man nennt diese Besonderheit Neotenie, und sie kommt auch beim Grottenolm vor.

So traf auch Duméril eine richtige Annahme. Die beiden Pariser Wissenschaftler wussten aber nichts von einer weiteren Besonderheit des Axolotls: seiner fast unheimlichen Regenerationsfähigkeit. Reisst man ihm ein Beinchen ab, so wächst es vollwertig nach. Selbst Teile des Gehirns, der Wirbelsäule oder des Herzens kann man ihm herausschneiden. Der Axolotl ersetzt alles, was man ihm nimmt. Eben deshalb wurde er zum bevorzugten Labortier der Genforschung. In seiner Heimat in Xochimilco aber ist er akut vom Aussterben bedroht. Es gibt dort nur noch um die 500 Exemplare, und auch deren Lebensraum verschwindet.

Mexiko-Stadt geht das Wasser aus.

Vom Paradies zur Wüste

Von der riesigen Seenplatte, die einst das zentrale Hochtal von Mexiko bedeckte und in der Hunderttausende Axolotl lebten, ist nur noch ein kümmerlicher Rest übrig: das Feuchtgebiet von Xochimilco. Schon zu von Humboldts Zeiten – er forschte dort in den Jahren 1803 und 1804 – war die Wasserfläche in dieser Region erheblich geschrumpft. Der Universalgelehrte sah schon damals voraus, wie alles enden würde, und lastete die Schuld daran der Kolonialmacht Spanien an. «Wer die europäische Halbinsel durchreist hat», schrieb er in seinem «Mexico-Werk», «weiss, wie wenig Gefallen die Spanier an Pflanzungen finden, welche den Umgebungen der Städte und Dörfer Schatten geben.» Es scheine, als ob «die ersten Eroberer das schöne Tal von Tenochtitlán dem dürren, aller Vegetation beraubten Boden von Kastilien gleich zu machen gestrebt hätten».

Tenochtitlán hiess die Hauptstadt der Aztek:innen. Als der spanische Raubritter Hernán Cortéz sie 1521 eroberte, lag sie auf einer Insel im damals riesigen und heute verschwundenen Texcoco-See. Seit dieser Zeit, schrieb von Humboldt, «hat man ohne alle Überlegung die Bäume sowohl auf dem Plateau, wo die Hauptstadt liegt, als auch auf den dasselbe umgebenden Gebirgen abgehauen». So wurde die nackte Erde der brennenden Sonne ausgesetzt und vertrocknete. Der Naturforscher ahnte schon damals voraus, was heute im Hochtal von Zentralmexiko Wirklichkeit ist: Die Gegend ist zur Steppe geworden, in weiten Teilen gar zur Wüste. Wenn es irgendwo grün ist, wird künstlich bewässert – mit Wasser, das den Menschen fehlt. Die rund zwei Millionen Menschen in Iztapalapa etwa, dem am dichtesten besiedelten Bezirk von Mexiko-Stadt, werden seit 2005 nur noch mit Tanklastern versorgt. Heute ist Wasser im gesamten Grossraum rationiert.

Die spanischen Eroberer legten das Hochtal so gründlich trocken, dass die Reste des Feuchtgebiets von Xochimilco keinen natürlichen Zufluss mehr haben. Sie werden mit Wasser aus einer Kläranlage gespeist. Die darin enthaltenen Giftstoffe setzen den letzten Axolotl arg zu, zumal diese auch über die Haut atmen. In diesem Wasser zu überleben, sei für sie gerade so, «als hätten sie permanent Covid», sagt Luis Zambrano. Der Biologieprofessor an der Autonomen Nationaluniversität von Mexiko-Stadt setzt sich seit bald zwei Jahrzehnten für die Restaurierung des Lebensraums des Axolotls ein.

Das Tier hat, seit über es geschrieben wird, vor allem Männer fasziniert. Der Naturforscher Francisco Hernández de Toledo (1514/1517–1587) hat sich in der ersten bekannten Beschreibung vor allem auf sein Geschlechtsteil kapriziert. Das nämlich, schrieb er in seiner «Historia de los animales de la Nueva España», sei «eine Vulva, die derjenigen der Frau sehr ähnlich ist». Biologisch gesehen ist das ein Irrtum. Der Axolotl hat eine sogenannte Kloake, über die alle Ausscheidungen und Körpersekrete nach draussen gelangen, und die sieht bei Männchen und Weibchen gleich aus. Trotzdem wurde der Fehler fast 300 Jahre lang wiederholt. Heute spukt der Lurch als Symbol für das männliche Geschlechtsteil durch die mexikanische Literatur. So sieht der Anthropologe Roger Bartra im abgerundeten Kopf und dem langen flexiblen Körper des Axolotls ein Spermium. Er sagt, das Tier habe eine phallische Form und sei in etwa so gross wie ein erigierter menschlicher Penis. Bartra sieht im Axolotl die Verkörperung des nationalen Charakters: Genauso wie die Mexikaner:innen stecke er in einer scheinbar ewigen Jugend fest – potent, aber unfähig, sich zu entwickeln und den Sprung in die Modernität zu tun.

Als Hernán Cortéz 1519 zum ersten Mal nach Tenochtitlán kam, war er beeindruckt vom Hochtal mit seiner Seenplatte und von der Stadt. Der Grund des Tals, das an seinen weitesten Stellen rund sechzig Kilometer breit und hundert Kilometer lang ist, liegt 2250 Meter über dem Meeresspiegel. Im Westen wird es von der bis zu 3900 Meter hohen Sierra de las Cruces begrenzt, im Süden vom Vulkangürtel der Sierra Neovolcánica und im Osten von der Sierra Nevada. Fast tausend Quadratkilometer, etwa die Hälfte des Talgrunds, waren zu Cortéz’ Zeit von einer Seenplatte bedeckt. Der Texcoco in der Mitte hatte die bei weitem grösste Wasserfläche und war gleichzeitig der niedrigste Punkt. In Richtung Norden schlossen sich der Xaltocan und der Zumpango an, im Süden der Xochimilco und der Chalco. In der Regenzeit, wenn die in die Seen mündenden Flüsse Hochwasser trugen, flossen die Seen ineinander und liessen den Spiegel des Texcoco steigen. Einen natürlichen Abfluss gab es nicht, das Wasser verdunstete. Die umliegenden Hänge waren mit Eichen, Kiefern und weiteren Bäumen bewaldet.

Tenochtitlán lag auf einer Insel aus Basalt, die von den Aztek:innen mit Erde vom Seegrund erheblich erweitert worden war. Ihre Hauptstadt war schon damals eine Metropole, in der nach verschiedenen Schätzungen zwischen 150 000 und mehr als 300 000 Menschen lebten. Fast alle Verkehrswege waren Kanäle, als Verkehrsmittel diente hauptsächlich das Kanu. Nur die vier Hauptstrassen waren auf Dämmen gebaut, die zum Schutz vor Überschwemmungen oder als Verbindungswege zum Festland in den See hinaus verlängert worden waren. Gemüse, Obst und Blumen wurden auf Lastenkanus vom Xochimilco-See über ein Kanalsystem nach Tenochtitlán gebracht. In Xochimilco hatten die Aztek:innen, als sie die Gegend besiedelten, schon eine Landwirtschaft vorgefunden, die einzigartig ist: Äcker auf künstlich angelegten Inseln, die von den lokalen Bäuer:innen «Chinampas» genannt wurden.

Chinampas: Künstliche Inseln aus der Aztek:innenzeit

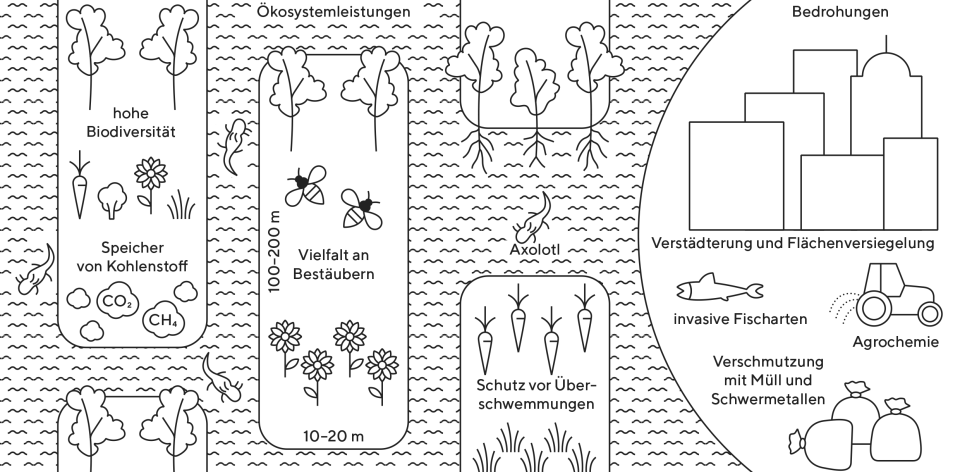

Chinampas wurden vermutlich im 9. Jahrhundert vom Volk der Chichimek:innen erfunden. Aus Wasserpflanzen flochten sie etwas wie riesige Matratzen, 10 bis 20 Meter breit und 100 bis 200 Meter lang. Auf diese luden sie eine etwa 8 Zentimeter dicke, nährstoffreiche Schicht aus Schlamm vom Seegrund. Solche Chinampas konnten frei über den See gleiten. Meist aber wurden sie an den Rändern mit Pfosten stabilisiert und im Seegrund verankert. Das Wasser konnte von allen Seiten in die Erde eindringen und sie feucht halten. Zwischen den Feldern entstand so ein System von Kanälen, die meist nur einen oder zwei Meter breit und eineinhalb Meter tief waren. Seither werden auf Chinampas zahlreiche Pflanzen angebaut: Salate, Spinat, Karotten, Randen, Brokkoli, Radieschen, Kürbisse und an den Rändern oft Blumen. «Xochimilco», ein Wort aus der Nahuatl-Sprache (auch bekannt als Aztekisch, das heute noch von ungefähr 1,5 Millionen Menschen gesprochen wird), bedeutet «Ort der Blumenfelder».

Nach jeder Ernte warfen die Bäuer:innen Grüngut auf die Felder und darüber eine weitere Schicht aus Sedimenten. So wurden die Chinampas immer voluminöser und die Pfosten durch Bäume ersetzt. Oft ragten die Felder fünfzig bis siebzig Zentimeter aus dem Wasser. Viele reichen heute bis zum Seegrund. Die Aztek:innen haben dieses System erheblich ausgebaut. Im See von Xochimilco entstand eine riesige Fläche von Chinampas, die Kanäle dazwischen massen zusammengenommen weit über tausend Kilometer.

Chinampas sind bis heute eine hocheffektive und biodiverse Landwirtschaftsmethode. Sie brauchen keinerlei Agrochemie. Im Feuchtgebiet von Xochimilco gibt es 180 verschiedene Pflanzen- und rund 200 Tierarten sowie verschiedenste Bestäuber. Während des Winters in Nordamerika lassen sich hier 140 Zugvogelarten nieder. In der Hitze des Sommers ist Xochimilco wegen der Verdunstung von Wasser so etwas wie eine Kühlanlage für Mexiko-Stadt. Bei Starkregen wirkt diese Fläche wie ein Schwamm und schützt die umliegenden Gegenden vor Überschwemmungen. Zudem können die Felder grosse Mengen von Kohlendioxid und Methan aufnehmen.

Heute sind von diesen Wasserstrassen nur noch gut 150 Kilometer übrig. Das Wasser ist brackig und verschmutzt. So gibt es nur noch wenige Abschnitte, in denen ein paar Hundert Axolotl überlebt haben. Seit den 1970er Jahren ist auch die Biodiversität im Wasser in Gefahr. Damals setzte die Regierung afrikanische Buntbarsche und chinesische Karpfen in den Kanälen aus, um den Bäuer:innen eine weitere Einkommensquelle zu erschliessen. Doch da die Raubfische in diesen Kanälen keine Feinde haben, vermehrten sie sich rasend schnell. Die Kanäle sind heute derart von ihnen überbevölkert, dass die Tiere viel zu klein bleiben, um verkauft werden zu können. Besonders gerne fressen diese Raubfische den Laich und die Jungtiere des Axolotls. So sind sie wesentlich mit dafür verantwortlich, dass der seltene Schwanzlurch vom Aussterben bedroht ist.

Die Überschwemmung von 1553

Als Cortéz und seine Truppe 1521 Tenochtitlán eroberten, schütteten sie die Kanäle mit Gesteinsbrocken und Bauholz der niedergerissenen Häuser zu. Der Sinn des Systems aus Dämmen und Deichen, das die Aztek:innen errichtet hatten, erschloss sich den Eroberern nicht. Sie liessen es einfach verfallen – und wunderten sich, als ihre neue Hauptstadt 1553 überschwemmt wurde. Die Fluten wurden in den Jahren danach immer schlimmer. Für den Bau ihrer neuen Hauptstadt hatten die Kolonisatoren die Berghänge rund um den See abgeholzt, worauf diese das Regenwasser nicht mehr aufnehmen konnten. Es schoss die Hänge hinab in den See und nahm dabei viel nackte Erde mit. Es waren also drei Ursachen, die den Pegel des Texcoco steigen liessen: die neuen Sedimente, die sich auf seinem Grund ablagerten, die von den Berghängen herabfliessenden Wassermassen und der Überlauf der etwas höher gelegenen nördlichen Seen Zumpango und Xaltocan.

Nach der Überschwemmung von 1607 beauftragte der spanische Vizekönig Marqués Luis de Salinas den Ingenieur Enrico Martínez, Abhilfe zu schaffen. Martínez legte zwei Entwürfe vor: Die grosse Lösung sah vor, den Zumpango, den Xaltocan und den Texcoco über ein Kanalsystem zu entwässern; die kleine beschränkte sich auf die Entwässerung des Zumpango. In beiden Versionen war ein Durchstich durch die das Tal begrenzende Bergkette im Nordwesten vorgesehen, als 6,6 Kilometer langer Tunnel, kombiniert mit einem 8,6 Kilometer langen offenen Entwässerungskanal, der das Wasser zum hundert Höhenmeter tiefer liegenden Río Tula auf der anderen Seite der Bergkette führen sollte.

Man entschied sich aus Kostengründen für die kleine Lösung. Nach nur elf Monaten Bauzeit waren Tunnel und Entwässerungskanal fertig und wurden im Dezember 1608 in Betrieb genommen. Doch der Tunnel – 3,5 Meter breit und 4,2 Meter hoch – wurde immer wieder von Erdanhäufungen verstopft. Martínez war dort bis zum 20. Juni 1629 mit ständigen Reparaturarbeiten beschäftigt. Dann fiel starker Regen, und der den Zumpango speisende Río Cuautitlán schwoll gewaltig an. Martínez fürchtete, die Wassermassen würden seinen Tunnel zerstören, liess den Eingang blockieren – und Mexiko-Stadt stand unter Wasser. Fünf Jahre lang. Rund 50 000 Menschen starben.

Als das Wasser endlich abgeflossen war, wollte man den Abflusskanal erweitern. Dazu sollte nun die gesamte Bergkette durchschnitten werden. Doch es dauerte über 150 Jahre, bis der Durchbruch 1789 vollendet war. Und trotzdem kam es 1795 erneut zu einer verheerenden Überschwemmung. Der Kanal schützte Mexiko-Stadt nur vor dem Hochwasser aus den beiden nördlich gelegenen Seen. Stieg aber der Spiegel des Texcoco, war die Stadt dem Wasser schutzlos ausgeliefert. 1796 begann man deshalb mit dem Bau weiterer Kanäle, um auch den Xaltocan und den Texcoco trockenzulegen.

«Bei allen hydraulischen Arbeiten im Tal von Mexico wurde das Wasser bloss als Feind betrachtet, gegen den man sich entweder durch Dämme oder durch Ausleerungskanäle verteidigen muss», schrieb von Humboldt. «Schöne Weiden gewannen nach und nach die Ansicht dürrer Steppen. In ganz grossen Strichen zeigt der Boden des Tals nichts anderes mehr als eine Kruste von verhärtetem Ton ohne Vegetation und mit häufigen Rissen.»

Als von Humboldt Mexiko-Stadt 1803 und 1804 besuchte, schätzte er die Zahl der Einwohner:innen auf 137 000. Er berechnete auch die Fläche der Stadt und mass ein Quadrat von 2750 Metern Seitenlänge, also knapp über 7,5 Quadratkilometer. Die Einwohner:innenzahl sollte in den kommenden zwei Jahrhunderten gewaltig anwachsen. Nach Zahlen des Nationalen Instituts für Statistik und Geografie hat sie zwischen 1920 und 1930 die Millionengrenze übersprungen. 1960 wurden schon knapp 5, 1980 über 8,8 Millionen Menschen gezählt.

Statt der Stadt selbst ist danach der Grossraum, der sogenannte Metropolitanraum, gewachsen. Noch 1950 wohnten nur gerade 300 000 Menschen im Umland der Hauptstadt. Dann aber wurde das gesamte Hochtal zugebaut. 1960 lebten dort schon mehr als eine halbe Million, 1990 mehr als 7 Millionen Menschen. Damals hatte der Metropolitanraum 15,6 Millionen Einwohner:innen. 2018 waren es bereits 21,6 Millionen. Das Siedlungswerk der Vereinten Nationen prognostiziert 25,4 Millionen Einwohner:innen für das Jahr 2035; im Rathaus rechnet man damit, dass 2050 bis zu 40 Millionen Menschen in dieser Region leben werden. Zum Flächenwachstum liefert das Nationale Institut für Statistik und Geografie folgende Zahlen: 2020 waren es 1493 Quadratkilometer für Mexiko-Stadt und 7866 Quadratkilometer für den Metropolitanraum. In gut 200 Jahren ist die besiedelte Fläche also auf das gut Tausendfache angewachsen.

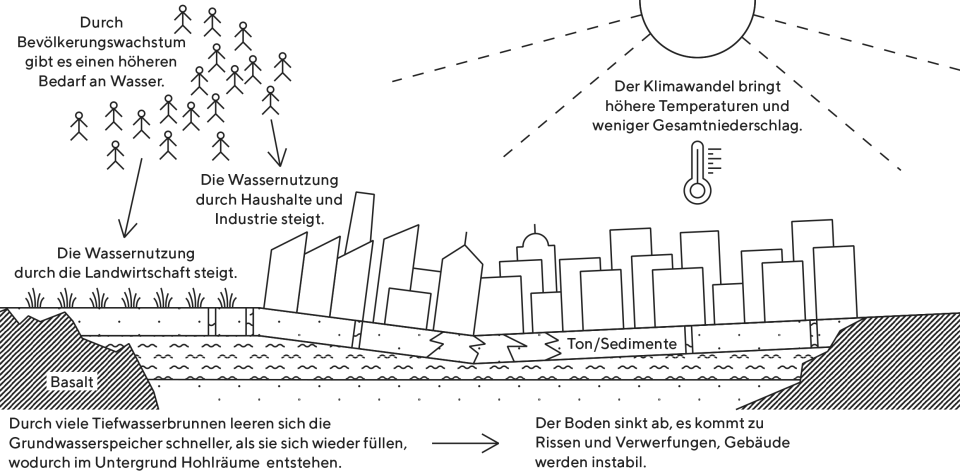

Um die ständig wachsende Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen, begann man bereits im 19. Jahrhundert, mit Tiefbrunnen die natürlichen unterirdischen Wasserspeicher anzuzapfen. Zur Entsorgung des Abwassers wurde dieselbe Methode angewandt wie bei der Entwässerung der Seen: möglichst weit weg damit. 1866 begann man mit dem Bau des Gran Canal del Desagüe, des Grossen Abwasserkanals. Über weite Strecken bestand dieses Werk aus einem offenen Kanal und führte über rund 47 Kilometer in den benachbarten Bundesstaat México, wo er in die Reste des Zumpango-Sees mündete. Weil dieser Kanal stank wie ein nie gereinigtes Klo, begann man 2006, ihn mit einem Deckel zu versehen.

Zu dieser Zeit gab es schon zwei weitere mächtige Leitungen, durch die das Abwasser der Hauptstadt unterirdisch in den Norden geleitet wurde: den 1962 fertiggestellten Emisor Poniente und den 1975 in Betrieb genommenen Emisor Central. Auch sie endeten im Bundesstaat México. Doch alle drei Kanäle funktionierten nicht lange gut. Denn Mexiko-Stadt ist in den vergangenen hundert Jahren um über zehn Meter abgesunken, und es sinkt weiter. Weil das nicht regelmässig vonstattengeht, ist oftmals dort, wo einst ein Gefälle war, eine Steigung entstanden. Das Abwasser muss darüber hinweggepumpt werden. Das vermindert die Kapazität der Leitungen erheblich.

Ein vierter grosser Tunnel, der 63 Kilometer lange Túnel Emisor Oriente, sollte dieses Problem lösen. Er führt unter dem Bundesstaat México hindurch bis in dessen Nachbarstaat Hidalgo. Wie lange er seinen Dienst tun wird, ist unklar; der Untergrund ist weiterhin in Bewegung. Ein wesentlicher Grund dafür sind die unzähligen Tiefbrunnen, mit denen das Grundwasser angezapft wird.

Der Untergrund von Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt hat einen Wasserbedarf von mehr als 60 000 Litern pro Sekunde. Über sechzig Prozent davon werden aus den natürlichen unterirdischen Wasserspeichern gepumpt – mehr, als durch Regenwasser wieder aufgefüllt wird. Selbst in Jahren mit durchschnittlichen Niederschlägen werden nur drei Viertel des entnommenen Wassers ersetzt. Es ist absehbar, dass es durch die Klimaerhitzung weniger werden wird. Höhere Temperaturen lassen mehr Wasser verdunsten, Dürreperioden werden häufiger. Und wenn es einmal regnet, wird das kein anhaltender Landregen sein, sondern als Starkregen niedergehen. Die Wassermassen fliessen so schnell und in so grossen Mengen ab, dass sie nicht nutzbar aufgefangen werden können, und sie vermengen sich mit Schmutzwasser und industriellen Abwässern. Das wenige, das versickert, ist mit Schadstoffen belastet. Die Nachfrage nach Trinkwasser aber wird steigen – wegen der zunehmenden Hitze und der wachsenden Bevölkerung.

Mexiko-Stadt wurde auf dem Boden ehemaliger Seen errichtet, die von hohen Bergen umgeben waren. Der zentrale Teil des Tals besteht aus weichem Ton, der sich einst auf dem Grund der Seen ablagerte. Entzieht man solchem Boden das Wasser, wird er immer kompakter und sinkt ab. Aus der Talebene ragen zudem ein paar isolierte Vulkankuppeln hervor. Dazu hat die Bergkette Sierra de las Cruces, die im Westen das Hochtal begrenzt, zur Zeit ihrer Entstehung vor gut sieben Millionen Jahren eine ganze Reihe von sogenannten Vulkanfächern gebildet, deren Ausläufer bis weit ins Tal reichen. Auch im Osten und im Süden wird das Tal von Vulkanfeldern begrenzt, deren Eruptionen Spuren hinterlassen haben. Diese sind, genauso wie die Vulkanfächer und -kuppeln, aus Lava, die beim Erkalten zu hartem Basalt wurde. Der heutige Untergrund von Mexiko-Stadt besteht also aus zwei sehr unterschiedlichen Komponenten: den sehr weichen Sedimenten der einstigen Seen und dem überaus harten vulkanischen Gestein.

Der zunehmende Grundwasserverbrauch hat einen sinkenden Wasserdruck im Untergrund zur Folge, der wiederum das gesamte Gebiet absinken lässt – seit dem Ende des 19. Jahrhunderts um rund 10 Meter, mancherorts gar um 13,5 Meter. Der Wechsel des Untergrunds und Spannungen in den austrocknenden Tonschichten führen immer wieder zu Rissen und Verwerfungen – besonders oft in Übergangszonen zwischen festen und weichen Böden. Bis 2014 wurden bereits 868 solche Brüche dokumentiert, heute dürften es weit mehr sein. Die Kanalisation birst unter diesem Druck, U-Bahn-Schächte werden instabil.

Mexiko-Stadt liegt zudem im Pazifischen Feuergürtel, wo sich die Cocos- unter die Nordamerikanische Platte schiebt. Das führt immer wieder zu besonders starken Beben. Zwar liegt die Stadt gut 300 Kilometer von der Zone entfernt, in der die Erdplatten aufeinandertreffen, aber die Erschütterungen können auch noch in dieser Entfernung verheerend sein. Der weiche Untergrund aus Tonablagerungen hat die physikalische Eigenschaft, die Druckwellen auf bis das Hundertfache zu verstärken.

Auf sinkendem Boden

Man kann mit blossem Auge sehen, wie die Stadt versinkt. Am dramatischsten ist das im historischen Zentrum. Der Zócalo, jener riesige Platz, der vom Nationalpalast, dem historischen Rathaus und der Kathedrale gesäumt wird und der niedrigste Ort der Stadt ist, lag im Jahr 1900 noch 2240 Meter über dem Meeresspiegel. Inzwischen sind es gut 9 Meter weniger. Der einst ebene Platz ist heute ein welliges Gelände mit deutlichem Gefälle nach Westen hin. Die Kathedrale, deren Grundstein noch Cortéz hatte legen lassen und die erst 1813 vollendet wurde, war nie stabil. Der wuchtige Bau begann von Anfang an, langsam im Boden zu versinken.

In der Mitte des Hauptschiffs hängt von der Decke ein grosses Senkblei herab. Seine Bewegungen sind auf einer mit Daten versehenen Linie in die Marmorplatte darunter eingraviert. Die Zeichnung geht bis ins Jahr 1573 zurück und zeigt, wie das Mittelschiff langsam in Schräglage geriet. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich diese Bewegung beschleunigt. Mitte der 1980er Jahre stand die Kirche so schief, dass der westliche Anbau einzustürzen drohte. Die Kathedrale wurde deshalb von 1993 bis 1998 untergraben und auf einen Betonsockel gestellt. Sie sinkt weiter. Fachleute hoffen, sie möge es wenigstens gleichmässig tun.

Die Kathedrale ist nur das prominenteste Opfer des Absinkens. Im Zentrum können etliche Gebäude nur noch dank eines Korsetts aus Stahlträgern aufrecht bleiben. Bisweilen geht man wie auf lange ausrollenden Ozeanwellen, und immer wieder trifft man mitten auf einer Strasse auf einen Abbruch von mehreren Metern, der mit Treppen überwunden werden muss. In Xochimilco gibt es Areale, die bis zu vierzig Zentimeter pro Jahr absinken.

Ein grosser Teil des Feuchtgebiets ist heute ein Naherholungsgebiet. Dort kann man sich auf Trajineras – grossen, bunt angestrichenen Flössen, die mit Bänken, Tischen und einem Sonnendach versehen sind – durch die Kanäle schiffen lassen. Vor allem an Wochenenden sind die Kanäle oft dermassen mit diesen Flössen verstopft, dass man die Wasseroberfläche kaum noch sieht. Die Geräuschkulisse erinnert an einen Rummelplatz. Und obwohl das illegal ist, entstehen auf immer mehr Chinampas einfache Restaurants mit den dazugehörenden Plumpsklos.

Das Ökosystem der Kanäle von Xochimilco stirbt einen vom Menschen verursachten Tod. Luis Zambrano, der Biologe, der sich für dessen Restaurierung einsetzt, nennt die drei wesentlichen Ursachen. Zum Ersten die zunehmende Verstädterung: Schnellstrassen und Brücken durchziehen das Feuchtgebiet; es entstehen neue Wohnsiedlungen und ganze Areale mit Gewächshäusern. Zum Zweiten die immer schlechtere Qualität des Wassers: Es ist mit Schwermetallen, Pestiziden, Düngemitteln, Müll und Fäkalien belastet. Als dritte Ursache nennt Zambrano die in den siebziger und achtziger Jahren ausgesetzten Buntbarsche und Karpfen, die besonders gerne den Laich und die Jungtiere des Axolotls fressen. Die Zahl der Schwanzlurche nahm seither dramatisch ab. Bei einer Zählung 1995 gab es 6000 Tiere pro Quadratkilometer Wasserfläche. 2004 waren es noch 2000 – und vier Jahre später nur noch 100. Heute gibt es insgesamt deutlich weniger als 1000 frei lebende Tiere.

Das Wasser aus den Brunnen von Xochimilco deckt den Bedarf der Megastadt bei weitem nicht. 1942 wurde damit begonnen, Wasser von Flüssen aus dem Norden über gut 200 Kilometer nach Mexiko-Stadt zu bringen. Daraus ist im Lauf der Jahrzehnte ein System aus sieben Stauseen, sechs Pumpstationen und 334 Kilometern Kanalisation geworden: die Sistema Cutzamala – das grösste und teuerste Wasserversorgungssystem der Welt. Da der gestaute Río Cutzamala viel tiefer als Mexiko-Stadt liegt, muss das Wasser von 1600 Metern über dem Meeresspiegel auf 2700 Meter hinaufgepumpt werden, um dann wieder fast 500 Meter in die Stadt hinunterzufliessen. Allein die Pumpen verbrauchen dabei so viel Energie wie die gesamte zentralmexikanische Grossstadt Puebla mit 1,5 Millionen Einwohner:innen. Rund vierzig Prozent des Frischwassers der Hauptstadtregion kommen aus der Sistema Cutzamala.

Mit der Mischung aus Grundwasser und Stauseen, so Zambrano, sei die Versorgung von Mexiko-Stadt einer doppelten Dynamik unterworfen: «Unterirdische Wasserspeicher brauchen Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, um sich zu füllen.» Und sie werden viel zu schnell geleert. «Die Wassermenge von Flüssen und Seen dagegen hängt davon ab, wie viel es in den Jahren zuvor geregnet hat.» Aufgrund des Klimawandels regnet es im zentralen Hochland von Mexiko aber immer weniger. «Im vergangenen Jahrzehnt ist um 25 Prozent weniger Regen gefallen als noch in den 1980er Jahren», weiss Zambrano. Seit 2020 spitzt sich die Situation dramatisch zu. Allein von 2022 bis 2023 sank die jährliche Regenmenge um 72 Prozent. Das Stauseesystem von Cutzamala hat derzeit nur noch knapp ein Drittel seiner früheren Kapazität.

Ofelia Silverio weiss, was das bedeutet. Die Sechzigjährige wohnt im Stadtviertel Jorge Jiménez Cantú, weit östlich des Zentrums von Mexiko-Stadt, dort, wo die Ebene in eine hügelige Landschaft übergeht. Silverio ist Haushaltshilfe, putzt und kocht bei drei Familien. Die robuste Frau wohnt mit ihrer Tochter und deren zwei Kindern in einem schlichten zweigeschossigen Haus ohne Verputz. Davor stehen drei grosse schwarze Tanks, die 400, 800 und 1100 Liter Wasser fassen. Im Haus selbst gibt es etliche 20-Liter-Flaschen aus Plastik, Eimer und Schüsseln. Denn aus der Wasserleitung kommt nur alle drei Wochen einmal Wasser für zwei oder drei Stunden, meist mitten in der Nacht.

Silverio lässt deshalb immer einen Wasserhahn geöffnet. «Wenn der zu gurgeln anfängt, weiss ich: Ich muss aufstehen und die Tanks füllen.» Damit der Vorrat für vier Menschen über drei Wochen reicht, muss man sparsam sein. «Das Wasser, mit dem ich die Wäsche wasche, bewahre ich auf. Das verwenden wir für die Klospülung und um den Boden zu wischen.» Trinken könne man das, was aus der Leitung komme, nicht. Es sei oft bräunlich, schmecke brackig und hinterlasse den Geschmack von Metall auf der Zunge. Trinkwasser muss die Familie zukaufen.

Schlange stehen vor dem Tanklaster

Oft komme es sogar vor, erzählt Ofelia Silverio, dass die Wasserleitung auch nach drei Wochen trocken bleibe. In diesem Fall gibt es auch am nächsten Tag kein Wasser, sondern erst noch einmal drei Wochen später. «Wir rufen dann einen Tanklaster, und das ist sehr teuer.» Rund zehn Prozent des Familieneinkommens von umgerechnet rund 500 Franken gehen allein fürs Wasser drauf; wenn man einen Tanklaster braucht, noch mehr.

Der dreiwöchige Rhythmus funktioniert schon lange nicht mehr zuverlässig. Seit es immer weniger regnet, gibt es auch weniger Leitungswasser. Heute ist es selbst in Mittelklassevierteln so rationiert, dass die Zisternen von Wohnanlagen austrocknen. Auch dort kommt inzwischen der Tanklaster. Man sieht sie allenthalben in der Stadt. Beim Bezirksrathaus von Coyoacán etwa ist eine Füllstation. Aus an Galgen befestigten Rohren stürzt das Wasser in die Zisternenwagen. Es dauert keine fünf Minuten, bis einer gefüllt ist. Trotzdem stehen lange Schlangen davor.

Der Wasserstress, unter dem Mexiko-Stadt in diesem Frühjahr leidet, ist nur ein Vorbote dessen, was kommen wird.

Hitzeinseln im Klimawandel

Nach den Prognosen des 5. Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) aus dem Jahr 2014 wird die Temperatur in der Region von Mexiko-Stadt im Vergleich zum Mittel der Jahre von 1986 bis 2005 zum Ende des 21. Jahrhunderts um rund fünf Grad Celsius höher sein, die Höchsttemperatur am heissesten Tag des Jahres sogar um sechs Grad. Und nachts kühlt es viel weniger ab: Die Zahl der sogenannten Tropennächte, in denen die niedrigste Temperatur höher als zwanzig Grad Celsius ist, könnte demnach bis zum Ende dieses Jahrhunderts pro Jahr um mehr als hundert zunehmen.

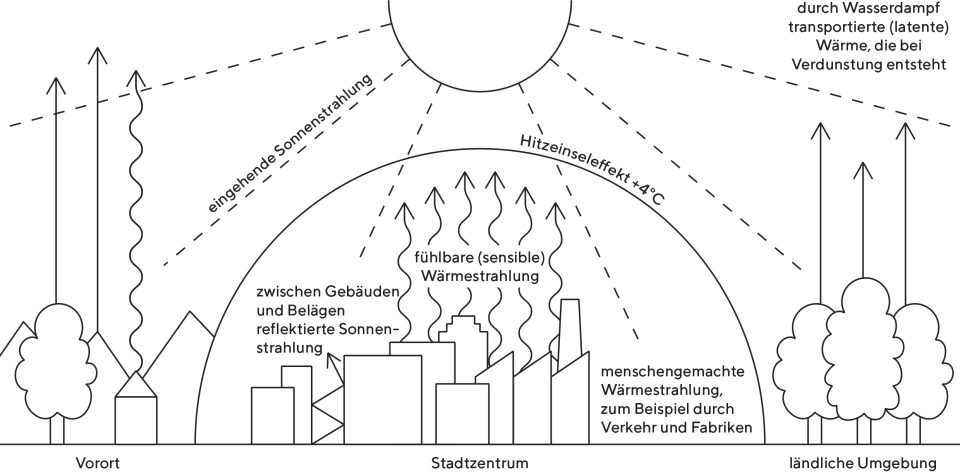

Was erschwerend hinzukommt, ist der Effekt einer sogenannten Hitzeinsel: In der Stadt ist es deutlich wärmer als in ihrer unbebauten Umgebung. Das wiederum hat damit zu tun, dass die einfallende Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche in zwei verschiedene Arten von Energie aufgespalten wird. Die eine dieser Energien ist der sogenannte sensible Wärmestrom, also das, was wir als Wärme spüren. Die andere ist der latente Wärmestrom: Dabei handelt es sich um jenen Teil der Energie der Sonnenstrahlung, der nötig ist, damit Wasser verdunstet.

In Städten wie Mexiko-Stadt gibt es aber nur wenig Vegetation und Flächen, die Feuchtigkeit aufnehmen können. Entsprechend wird daher nur ein kleiner Teil der einfallenden Strahlungsenergie für die Verdunstung verwendet; der sensible Wärmestrom ist entsprechend grösser. Nackte Flächen wie Dächer, Asphalt, Glas und Beton erwärmen sich mehr – und mit ihnen die Luft darüber. Zudem wird die Wärmeenergie zwischen eng nebeneinanderstehenden Gebäuden hin- und herreflektiert, was die Temperatur noch einmal ansteigen lässt. Solche aufgeheizten Oberflächen geben die gespeicherte Wärme bis weit in die Nacht hinein ab.

Höhere Temperaturen verstärken zudem auch die über vielen Grossstädten übliche Glocke aus Smog, die durch fotochemische Reaktionen von diversen Schadstoffen in der Luft entsteht. Vieles deutet darauf hin, dass diese Prozesse bei höheren Temperaturen noch intensiver werden. So zeigt eine wissenschaftliche Studie aus Los Angeles, dass ab einer Temperatur von 22 Grad Celsius jedes zusätzliche Grad zu einer Steigerung der Smogbelastung um weitere fünf Prozent führt. Die Dunstglocke ist so etwas wie ein lokales Treibhaus mit dem entsprechenden Effekt: Sie verringert die Wärmerückstrahlung in den Weltraum. Die Hitze wird gewissermassen unter der Glocke festgehalten.

Wegen der Hitzeinsel sind in Mexiko-Stadt die Temperaturen in weiten Teilen des besiedelten Gebiets in der Nacht um mehr als vier Grad Celsius höher als im Umland. In der Trockenzeit kann der Unterschied selbst bei Sonnenaufgang mehr als fünf Grad ausmachen. Und selbst in der Regenzeit, wenn Niederschläge die Luft abkühlen, sind es immer noch fast drei Grad Celsius.

Dieser bereits heute schon beachtliche Temperaturunterschied muss zu den prognostizierten Werten der Klimamodelle addiert werden. Das bedeutet im Fall eines eher günstigen Szenarios, dass es gegen Ende dieses Jahrhunderts im Zentrum von Mexiko-Stadt um bis zu acht Grad Celsius wärmer sein wird, als es vor fünfzehn Jahren im Umland war. Bleibt klimapolitisch alles so, wie es derzeit ist, könnten es sogar über zehn Grad werden.

Man muss dieser zunehmenden Erhitzung aber nicht tatenlos zusehen; der Effekt der Hitzeinsel kann auch direkt vor Ort angegangen werden. Am meisten helfen dabei Grünflächen. So etwa kann die Temperatur in einem Stadtteil mit Bäumen und kleinen Parks um bis zu ein Grad Celsius niedriger sein als in einem Quartier, das vorwiegend aus Beton und Asphalt besteht. Pflanzen nehmen Wasser auf und verdunsten es langsam, und so kann ein grösserer Teil der Strahlungsenergie in latente Wärme umgewandelt werden.

Einen ähnlichen Effekt hat poröser Asphalt als Strassenbelag, eine Mischung aus grobkörnigem Gestein, Sand und Füllmittel wie etwa Kalksteinmehl, das mit einem Asphaltbindemittel zusammengehalten wird. Strassen aus solchem Material können Wasser aufnehmen und kühlen bei dessen Verdunstung die Umgebung ab. Zudem kann Wasser durch einen solchen Belag dringen und bis ins Grundwasser sickern. Das reduziert nicht nur das Risiko von Überschwemmungen bei starken Wolkenbrüchen; es hilft auch dabei, die unterirdischen Wasserspeicher nachzufüllen.

Das wird in Zukunft noch nötiger sein als heute: Alle Klimaprognosen sagen für Mexiko-Stadt eine Abnahme der Niederschläge voraus. Eine aktuelle Studie der Stadtverwaltung geht schon bis zum Jahr 2030 von einem um 28 Prozent erhöhten Wasserbedarf aus, was vor allem an der Erschliessung neuer Siedlungsgebiete liegt. Gleichzeitig wird die Verfügbarkeit von Wasser laut derselben Studie voraussichtlich um 10 bis 17 Prozent abnehmen.

Gefangen im Aquarium

Es gibt zwar einen mehr als 200 Seiten starken Aktionsplan des Bürgermeisteramts aus dem Jahr 2021, mit dem Mexiko-Stadt bis 2030 auf die zunehmende Klimaerhitzung vorbereitet werden soll. Er bleibt jedoch Stückwerk, denn er bezieht sich nur auf das, was verwaltungstechnisch als Ciudad de México gilt, wo nur etwas mehr als neun der weit über zwanzig Millionen Menschen des ganzen Metropolitanraums leben.

Ein paar der Massnahmen dieses Plans wurden schon umgesetzt. So führen heute vier Seilbahnen über Arbeiter:innenviertel am Rand des Verwaltungsbezirks. Die Stadtverwaltung hat zudem ein paar Dutzend Elektro- und Oberleitungsbusse und auch etliche neue Metrozüge gekauft. Parallel dazu wurden die Parkflächen für Privatfahrzeuge reduziert, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu fördern. Das alles nützt etwas, aber eben nur ein bisschen. Gleichzeitig werden in Xochimilco neue Tiefbrunnen gebohrt. Das mag die Wasserkrise kurzfristig etwas lindern. Der Grundwasserspiegel jedoch wird dadurch weiter sinken, und die unterirdischen Wasserspeicher werden schneller geleert.

Auch der Wasserspiegel in den Kanälen von Xochimilco sinkt. Die Chinampas müssen in der Trockenzeit bewässert werden. Dabei waren die schwimmenden Inseln so konzipiert, dass der Boden stets von allen Seiten befeuchtet wird. Voraussetzung dafür ist, dass das Wasser in den Kanälen so hoch steht, dass die Felder in der Regenzeit auch einmal überschwemmt werden können. Inzwischen aber ragen die Chinampas oft mehr als einen Meter über den Wasserspiegel, die Krume trocknet aus.

Der niedrige Wasserpegel hat auch dazu geführt, dass die Wassermenge im Kanalsystem geringer und die Schadstoffkonzentration in der Folge höher geworden ist. Auch dieser Faktor ist für den Rückgang der Axolotlpopulation mitverantwortlich. So gibt es inzwischen nur noch fünf oder sechs kleine Abschnitte, in denen die Tiere überleben können, und selbst dort sind es jeweils nur ganz wenige Exemplare. Der Biologe Luis Zambrano befürchtet deshalb, dass unter diesen Umständen viel zu wenige Männchen und Weibchen zusammenfinden, um die Population stabil zu halten.

Dass es in wissenschaftlichen Laboren und Heimaquarien Abertausende dieser Tiere gibt, beruhigt ihn nicht. In freier Wildbahn schwimmen Axolotl gerne, ausdauernd und viel. Im Aquarium dagegen «sind sie faul und träge und bewegen sich kaum», sagt Zambrano. «Das ist für sie wie eine Gefängniszelle.» Sie fühlten sich zudem gestört. Axolotl verstecken sich tagsüber gerne – was in Laboren meist nicht möglich ist. «Im Aquarium leben sie unter Dauerfolter.»

Der argentinische Erzähler Julio Cortázar hat dieses Phänomen erkannt. «Es gab eine Zeit, in der ich viel an die Axolotl dachte», schrieb er in seiner Erzählung «Axolotl». «Ich ging, um sie im Aquarium des Jardin des Plantes zu sehen, und blieb stehen und beobachtete sie, betrachtete ihre Unbeweglichkeit, ihre dunklen Bewegungen.» Er sah sie sich jeden Tag an, und manchmal schienen sie ihm zuzurufen: «Rette uns, rette uns!»

Der Axolotl war das erste exotische Tier, das in den Aquarien europäischer Bürgerhäuser eingesperrt wurde. Schon 1879 bot der Berliner Zierfischzüchter Paul Matte Pärchen für fünfzehn bis fünfzig Mark an. Auch zwischen wissenschaftlichen Laboren gibt es seit 1867 einen schwunghaften Handel. Die ersten lebenden Schwanzlurche aus Xochimilco kamen 1864 im Jardin zoologique d’acclimatation in Paris an. Von diesen 34 Tieren reichte der Direktor des Tiergartens sechs – fünf Männchen und ein Weibchen – an das Muséum national d’histoire naturelle weiter. Dort gelang der erste Züchtungserfolg. Schon 1867 waren aus den sechs Tieren rund 3300 geworden, von denen 2500 überlebt hatten. Von Paris aus verbreiteten sich die Lurche in Labore auf der ganzen Welt.

Biologen, später auch Genetikerinnen und Mediziner, sind von dem Tierchen fasziniert. Erst wollte man sie zu einer Metamorphose zwingen und so zu Salamandern machen. Man zwackte ihnen die Kiemenäste ab, damit sie zum Atmen an die Wasseroberfläche kommen. Doch nach ein paar Tagen waren die Kiemenäste nachgewachsen. Dann entzog man ihnen das Wasser, und tatsächlich begannen etliche mit einer Metamorphose. Viele blieben in dieser Übergangsphase stecken, andere entwickelten sich nach einer Weile zurück zur Larve, und die meisten starben. In sechs verbürgten Fällen ist es aber tatsächlich gelungen, aus einem Axolotl einen Salamander zu machen.

Des Rätsels Lösung?

Inzwischen sind Genetiker:innen auch dem Geheimnis der Regenerationsfähigkeit des Axolotls auf der Spur. Am 24. Januar 2018 meldete das Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden, es sei gelungen, das Genom des Tiers zu entschlüsseln. Es ist zehnmal so gross wie das des Menschen. Sergej Nowoshilow, einer der Autor:innen der Studie, wird in einer Pressemitteilung mit dem Satz zitiert: «Wir haben jetzt die genetische Karte in der Hand, mit der wir untersuchen können, wie komplizierte Strukturen – zum Beispiel Beine – nachwachsen können.» Derzeit versucht das Team zu verstehen, wie das Tier grossflächige Verletzungen der Haut heilt.

Laboraxolotl sind problematische Tiere. Fast alle stammen von den nur sechs Exemplaren ab, mit denen die Laborzucht 1864 begann. Nur ganz selten wurde ein aus Xochimilco stammender Naturaxolotl dazugekreuzt. So sind die Labor- und Aquarientiere genetisch ziemlich gleich. Es gibt dafür eine Masseinheit: den Inzuchtkoeffizienten. Bei eineiigen Zwillingen liegt er bei 100. 12,5 gelten bei Lebewesen als gesund für die Entwicklung. Der Koeffizient für Laboraxolotl liegt mit 35 fast dreimal so hoch. Luis Zambrano nennt sie deshalb «Klone». In der Gefangenschaft verlieren sie langsam die Eigenschaft, an der die Wissenschaft am meisten interessiert ist: ihre Regenerationsfähigkeit. Wenn die Forschung weitergehen soll, muss das Überleben der freien Tiere von Xochimilco gesichert werden.

Zambrano glaubt, dass er das schaffen kann. Sein grösster Feldversuch als Restaurator von Ökosystemen findet im Feuchtgebiet von Xochimilco statt. Vor bald fünfzehn Jahren begann er, im Kanalsystem kleine Schutzräume aufzubauen und Bäuer:innen davon zu überzeugen, auf ihren Chinampas traditionelle Landwirtschaft zu betreiben, ohne Kunstdünger und Pestizide. Sein Mitarbeiter Carlos Sumano, ein hochgewachsener Agronom, der im Freien stets einen breitkrempigen Sonnenhut trägt, ist so gut wie jeden Tag vor Ort und besucht die rund zwanzig Chinamperos, die beim Feldversuch mitmachen.

Inzwischen wurden zwanzig Schutzräume für die Axolotl geschaffen, je zwischen 25 und 400 Meter lang, insgesamt 2,5 Kilometer. Sie wurden mit einer Barriere aus porösen Steinen vom Rest des Kanalsystems abgetrennt. Karpfen und Barsche können diese Schranke genauso wenig passieren wie Müll. Danach liegt ein langer Teppich aus heimischen Wasserpflanzen auf dem Kanal. «Das sind vaskuläre Pflanzen», erklärt Sumano. «Sie nehmen Wasser auf und damit auch die darin enthaltenen Schadstoffe.»

Die Wasserqualität wird regelmässig auf die Schadstoffkonzentration, die Sauerstoffsättigung und die Temperatur hin geprüft. Axolotl lieben es sauerstoffreich und kühl, über siebzehn Grad warm sollte das Wasser nicht sein. In den Schutzräumen ist es viel klarer als im Rest des Kanalsystems, und es riecht auch nur nach Wasser und Pflanzen. Anfang des Jahres setzte Zambrano zwanzig Axolotl einen Chip ein, um sie mit einem Lesegerät identifizieren zu können. Dann wurden sie in grossen Käfigen in den Schutzräumen versenkt. Die seien nötig, weil man die Tiere sonst nie wieder auffinden würde. Nun werden sie jede Woche herausgefischt, gemessen und gewogen. Das macht Sumano zusammen mit drei Studentinnen, die die Daten in Listen eintragen. Alle Tiere sind schon nach drei Monaten gewachsen und haben an Gewicht zugelegt. «Sie fühlen sich wohl in diesem Wasser», sagt Sumano.

Letzter Rettungsversuch

Cresencio Hernández ist Chinampero. Sein Feld ist 13 Meter breit und 140 Meter lang. In den Kanalabschnitten darum herum liegen zwei der erwähnten Käfige. Mit seinen Mitarbeiter:innen hilft Hernández, die schweren Behälter aus dem Wasser zu hieven. Dann steigt eine Studentin hinein und holt die Lurche heraus. Für die Wissenschaft tragen die Tiere Nummern. Hernández hat sich mit ihnen angefreundet und kann die vier Axolotl seiner Chinampa auseinanderhalten. «Das ist Fernando», sagt er, als einer von ihnen in einer Schüssel auf die Waage gelegt wird. «Der ist schön fett geworden.»

Hernández baut Eisbergsalat, Rucola, Fenchel und Karotten an, dazu ein paar Zierpflanzen. Alles ohne Chemie. Anfangs hat er seine Ernte auf dem Grossmarkt von Mexiko-Stadt verkauft. Doch was ihm die Händler:innen bezahlten, reichte nicht zum Leben. Dann haben sich die Bäuer:innen des Feldversuchs zusammengeschlossen und besitzen nun eigene Stände auf zwei Märkten. Der Direktverkauf bringt viel mehr Einnahmen. «Am Anfang waren die Kunden skeptisch, wegen des Dreckwassers in den Kanälen», erzählt der Bauer. «Aber als wir ihnen sagten, es sei bei uns so sauber, dass es sogar Axolotl gebe, waren sie überzeugt.» Sumano drückt das wissenschaftlicher aus: «Der Axolotl ist ein Indikatortier für die Wasserqualität.»

Der Feldversuch wird noch Monate dauern, «aber eigentlich haben wir schon gezeigt, dass es funktioniert», sagt der Agronom. Natürlich brauche man sehr viel mehr Fläche als die der 2,5 Kilometer langen Schutzräume. Aber es sei möglich, den Axolotl und das Feuchtgebiet zu retten.

Einfach wird das nicht werden, aber Xochimilco kann überleben. Warum nicht auch Mexiko-Stadt?