1. Der Hitler-Wein Über die Kindheit und die Shoah

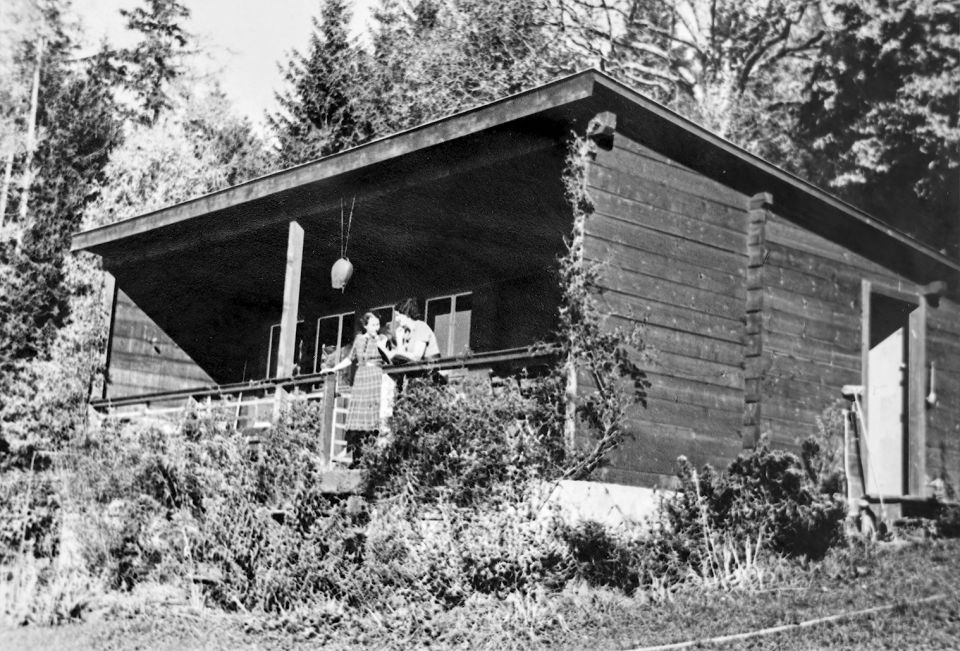

Foto: Privatarchiv Ruth Dreifuss

«Ich weiss noch immer nicht, warum ich für dieses Heft überhaupt zugesagt habe», sagt Ruth Dreifuss zur Begrüssung. Es ist das erste von vier längeren Gesprächen, für die sie sich in den letzten Monaten Zeit genommen hat. Dabei erweist sie sich als neugierige, humorvolle – zwischendurch durchaus strenge und belehrende – Gesprächspartnerin. Je länger man sich mit Dreifuss unterhält, umso stärker wird der Eindruck, dass sich in ihrer Biografie wesentliche Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit bündeln. Ja, dass diese Frau, die stets mit geradem Rücken dasteht, in entscheidenden Momenten zur Stelle war und für wichtige Fortschritte einstand. Als folgte sie einem inneren Kompass, der ihr die Richtung weist.

Die Geschichte von Ruth Antoinette Dreifuss beginnt an einem Wintertag. Es ist der 9. Januar 1940, wenige Monate zuvor hat Nazideutschland mit dem Angriff auf Polen den Zweiten Weltkrieg in Europa begonnen. Familie Dreifuss lebt damals in der Stadt St. Gallen, der Kanton ist mit einer langen Grenze zum NS-Reich konfrontiert. Die Vorfahren des Vaters stammen aus Endingen und Lengnau im Aargau, lange Zeit die einzigen Orte in der Schweiz, wo Jüdinnen und Juden überhaupt leben durften. Erst 1866 erhielten sie Bürgerrechte und damit die Niederlassungsfreiheit.

Erzählt Dreifuss von ihrer Kindheit, ist sie sich nicht immer ganz sicher, woran sie sich selbst erinnert und was ihr später berichtet wurde. Eines aber weiss sie: wie präsent der Krieg in den Köpfen der Familie war, allen voran in jenem ihres Vaters Sidney, der als Leiter der Israelitischen Flüchtlingshilfe in St. Gallen täglich Jüdinnen und Juden in Not begegnete. «Ein Kind spürt, wenn die Eltern angespannt oder in Angst sind», sagt Dreifuss.

Der Schatten des Krieges, die Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch die Nazis und ihre Schergen, wird sie ihr Leben lang nicht loslassen.

Ruth ist noch ein Baby, da schickt der Vater sie und ihren vier Jahre älteren Bruder Jean Jacques mit der Mutter nach Lausanne – «weil da noch ein Fluchtweg existierte für den Fall, dass die Schweiz von Nazideutschland erobert wird». Nach ein paar Wochen kehren sie zurück in die Ostschweiz. Und während der Vater manchmal nächtelang wegbleibt, um sich um Geflüchtete zu kümmern, verbringt der Rest der Familie viel Zeit im «Paradiesli», einem kleinen Haus am Waldrand im ausserrhodischen Teufen gleich hinter der Stadt. «Meine Mutter ermöglichte uns ein friedliches Leben, wie in einer Idylle», sagt Dreifuss. Als Ruth zwei Jahre alt ist, nimmt der Vater eine Stelle im Eidgenössischen Kriegsernährungsamt an, die Familie zieht nach Bern. Von dort hat sie dann auch erste, sehr konkrete Erinnerungen an den Krieg – und an den Frieden.

Im Keller des Hauses, in dem die Familie wohnt, befindet sich damals ein schwarzer, vergitterter Weinschrank und in dessen Mitte eine einzige Flasche. Eingewickelt in weisses Seidenpapier, bildet sie den perfekten Kontrast zum russschwarzen Gewölbe, in dem die Kohle für den Ofen lagert. «Was ist das?», fragt die kleine Ruth ihren Vater einmal. «Das ist der Hitler-Wein», antwortet dieser, «den trinken wir, wenn Hitler tot ist.» Am 1. Mai 1945, als das Radio den Tod des Diktators meldet, wird die Flasche entkorkt. «Meine Mutter hatte – wahrscheinlich zum ersten und einzigen Mal in ihrem Leben – einen leichten Schwips», erzählt Dreifuss. «Sie lachte, aber kein lautes Lachen, sondern ein befriedigtes.»

Mit dem Ende des Krieges schliesst auch das Kriegsernährungsamt, die Familie zieht weiter nach Genf. Glücklich seien sie gewesen, die Liebe der Eltern zueinander stark, ein Paar, das sich selbst genügte. Vater Sidney bezeichnet sie als «extrovertierten Autodidakten», humorvoll und fröhlich, die Natur habe er ebenso sehr geliebt wie die Oper. Mutter Jeanne hingegen sei eher in seinem Schatten gestanden. Erst nach dem Tod des Vaters hätten die Kinder ihre Stärke erkannt. «Wenn wir wild sein, auf Bäume klettern wollten, gingen wir zu unserem Vater; mit den blauen Flecken gingen wir zur Mutter.» Eine tiefe Prägung hinterlässt auch die Art, wie die Familie ihre Religion praktiziert. «Es war ein fröhliches Judentum», sagt Dreifuss. «Wir wollten die vielen Feste, die Teil davon sind, feiern – gute Momente für eine Einladung an Freund:innen oder das Familienleben.»

So eng wie die Bande zu ihren Eltern ist auch jenes zum Bruder. Gemeinsam lesen sie Theaterstücke, nehmen unterschiedliche Rollen ein. Jean Jacques sei der bessere Schüler gewesen, angepasster, vernünftiger auch, ein begeisterter Fussballspieler und Sonnyboy. Sie hingegen sei rebellisch gewesen. «Für Ruth war mein Vater eine sehr wichtige Person. Er war der grosse Bruder, der ihr alles gezeigt hat», erzählt Nichte Réjane Dreifuss bei einem Treffen in der Zürcher Bäckeranlage, in deren Nähe sie wohnt. Das Verhältnis zwischen den Geschwistern wird noch enger, als die Eltern früh sterben: Beim Tod des Vaters ist Ruth 16 Jahre alt, bei dem der Mutter 22. «Mein Vater war der Einzige aus der kleinen Familie, der ihr nach dem Tod der Eltern geblieben ist», sagt die Nichte.

Die Schule interessiert Ruth Dreifuss nicht besonders. Erst recht nicht, als sie das Lesen für sich entdeckt. «Sobald ich die Buchstaben kannte, war für mich plötzlich so vieles klar», sagt sie. «Ich bin noch immer das kleine Mädchen, das alles liest, was mir in die Hände fällt. Es hat mich nie losgelassen.» Vielleicht, meint sie, sei es auch kein Zufall gewesen, dass sie sich einmal beim Versteckspiel in der jüdischen Religionsschule in die Bibliothek abgesetzt habe. Sechs oder sieben Jahre alt ist Dreifuss, als dort etwas geschieht, das sie ihr Leben lang nicht vergessen wird. Die kleine Ruth bleibt bei den grossen Büchern hängen, die im Regal ganz unten stehen. Sie beginnt, in einem der Bände zu blättern – und stösst auf Fotos aus einem Konzentrationslager, eines davon zeigt eine Leiche, die in einen Ofen gestossen wird. «Einige der Bilder sind noch immer in meinem Gehirn eingebrannt.»

Ein anderes Mal, als sie nicht schlafen kann, belauscht sie die Eltern spätabends beim Gespräch mit Freund:innen: Von einer Kirche ist die Rede, in die man Menschen gesperrt habe und die angezündet worden sei. Dass es um das Massaker im französischen Oradour gegangen sei, einem der verheerendsten Kriegsverbrechen der Waffen-SS in Westeuropa, habe sie erst später erfahren. «Es hat mich sehr tief erschüttert», sagt Dreifuss heute.

Ein wichtiges Element in der Sozialisierung ist der Umgang der Familie mit Geflüchteten. Da ist der Einsatz des Vaters für die Israelitische Flüchtlingshilfe – und später auch das Engagement der Mutter für das International Rescue Committee in Genf, das während des Krieges Menschen aus Europa zur Flucht vor den Nazis verhalf. Ruth erlebt, wie sich ihre Mutter Jeanne nach dem Ungarn-Aufstand 1956 um jugendliche Geflüchtete kümmert. Das Engagement der Eltern habe sie angestiftet, sagt Dreifuss, «das Gleiche zu machen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Natürlich.»

Eine eigene Familie gründet Dreifuss nie. Man könnte auch sagen, sie trotze dem traditionellen Modell der Kernfamilie. Umso öfter kreuzt «Tante Ruth» beim Bruder und dessen Frau mit ihren vier Kindern auf. Réjane Dreifuss beschreibt sie als gleichermassen tolerant wie bestimmt: Die Tante weiss, wie es laufen soll, überrascht aber gleichzeitig immer wieder mit unkonventionellen Einfällen. So habe Ruth sie zu ihrem ersten Rockkonzert nach Genf gefahren. Und auf dem Rückweg im vollgestopften Auto auch gleich noch alle Freund:innen aus dem Dorf mitgenommen. Ein anderes Mal habe sie farbige Klebefolie mitgebracht, damit die Kinder ihren alten Citroën 2CV verzieren konnten. «Wir zeichneten alles darauf, was uns gefiel: Blumen, Tiere, Sterne. Dann haben wir die Motive ausgeschnitten, sie aufs Auto und innen unters Dach geklebt. Ruth ist damit jahrelang stolz herumgefahren.»