Widerstand in Russland: Ein Leben in der Anti-Utopie

Sie sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, den Krieg zu unterstützen. Doch viele Oppositionelle haben gute Gründe, in Russland zu bleiben und sich mit Aufklärung gegen das Putin-Regime zu wehren.

Gehen oder bleiben? Diese Frage stellten sich nach dem 24. Februar 2022 Hunderttausende russische Kriegsgegner:innen gar nicht erst. Im Affekt suchten sie sich eine Bleibe im erstbesten Land, das ihre Einreise ohne kompliziertes Prozedere ermöglichte. Manche kehrten nach Abklingen des Schocks zurück nach Russland – oder weil ihr Budget zu knapp bemessen war. Andere begannen sich in der Emigration als Dauerzustand einzurichten: Sie sitzen ohne Aussicht auf einen langfristigen Aufenthaltsstatus in Georgien, der Türkei oder Kasachstan fest oder haben es geschafft, in Europa Fuss zu fassen.

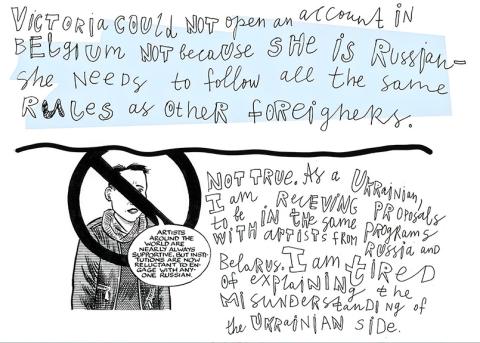

Im virtuellen Raum wird über den richtigen Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gestritten. Dezentralisiert toben Diskussionen moralischer Natur zwischen denen, die sich im Ausland aufhalten, und jenen, die nach wie vor im Aggressorland leben. Bei Ersteren entlädt sich gerechter Zorn, worauf Letztere mit diffusen Antworten reagieren. Wer zurückbleibt, verwandle sich in ein amorphes, halbstummes Wesen: So drückt es die Moskauer Künstlerin Olga Iwanowa* aus. Würde sie Russland verlassen wollen, könnte sie das tun – aber sie will nicht.

Angesichts der zunehmenden Strafverfolgung bei öffentlichen Äusserungen bleibt wenig Spielraum, sich zu erklären. Im Zweifelsfall reicht ein Privatgespräch mit kritischer Note in einem Restaurant, um von einer bewaffneten Sondereinheit abgeführt zu werden, wie kürzlich etwa in Krasnodar geschehen. Fremde Ohren hören überall mit – Denunziation funktioniert als Beihilfe für ausgefeilte behördliche Suchtechniken im Netz. All das führt dazu, dass sich die Dagebliebenen missverstanden fühlen. Für den im Westen hofierten ehemaligen Schachgrossmeister und Oppositionellen Garri Kasparow ist die Sachlage hingegen eindeutig: Es gibt «gute» und «schlechte» Russ:innen. Wer bleibe, unterstütze den Krieg.

In der Buchhandlung zum Frieden

Ljubow Beljazkaja hat gegen solche Vorwürfe eine gewisse Immunität entwickelt. Sie brauche keine Ethikkommissionen mit strengen Vorgaben. «Man hat mir das ganze Leben lang erzählt, was ich zu tun und zu lassen habe», erklärt sie. Natürlich habe sie darüber nachgedacht, das Land zu verlassen, zumal Fernweh ihr ganzes Leben begleitet habe. Im Februar vor einem Jahr überkam sie ein Panikanfall. «Wie viel Geld liegt auf meinem Konto, reicht es für ein Ticket, schaffe ich es raus?» Nach zehn Tagen kam die Erkenntnis: Nein, es reicht nicht. Sie betreibt in St. Petersburg einen Buchhandel unter dem fast schon programmatischen Namen «Alle sind frei». Der Laden bringt Verpflichtungen gegenüber den Beschäftigten mit sich. Dann sind da auch noch die Eltern, die Katzen – und überhaupt gibt es vor Ort viel zu tun. «Ich habe doch den Buchladen eröffnet, um hier etwas zu verändern.»

Vor allem aber habe sie ein weiterer Gedanke beschäftigt. «Millionen Menschen sind gezwungen, die Ukraine zu verlassen, und sie benötigen einen sicheren Ort weitaus mehr als ich. Denn ihr Leben ist in Gefahr. Je mehr Leute Russland verlassen, desto weniger Möglichkeiten bleiben ihnen.» Schliesslich fielen in der Ukraine Bomben, nicht in St. Petersburg oder ihrer alten Heimatstadt Nowosibirsk. «Zunächst schien es, als seien wir hier in Russland auch alle in Gefahr, aber wenn man intensiver darüber nachdenkt, kommt man zum Schluss, dass wir immer in dieser verdammten Antiutopie gelebt haben.» Sie war sechzehn Jahre alt, als Putin seinen Thron bestieg. Er habe ihr schon damals missfallen, weil Empathie für ihn ein Fremdwort sei. Die Situation sei zwar schrecklich, für Anarchist:innen wie sie aber nichts wirklich Neues. «Unser Verhältnis zum Staat hat sich nicht verändert – wir wussten immer, mit wem wir es zu tun haben.»

Auf den Schaufensterscheiben von Beljazkajas Buchladen prangt unübersehbar ein Schriftzug: «Miru mir!» – Frieden der Welt! Wie jedes Jahr zum 23. Februar, dem «Tag des Verteidigers des Vaterlands», setzte der Laden vor einem Jahr damit ein Zeichen gegen Militarismus, gegen Krieg und für Frieden. Einen Tag später wurde klar, wie aktuell dieser Slogan ist. «Deshalb nehmen wir ihn auch nicht ab. Viele Menschen kommen vorbei und danken uns für diese Aufschrift.» Überhaupt ist die Kundschaft dankbar für die Möglichkeit, weiterhin Zugang zu einem breiten, nicht zensurierten Spektrum an Literatur zu haben. «Unabhängige Buchläden sind in Russland kleine Inseln der Freiheit», sagt Beljazkaja. Ihre eigenen Umsätze seien durch die massenhafte Ausreise kritischer Geister und wegen sinkender Einkommen allerdings rückläufig.

Die Angst verschwindet

Als der Krieg begann, nahm Olga Iwanowa noch an Protesten teil. «Der erste Impuls war: Jetzt muss die Revolution kommen. Wir müssen die Macht ergreifen, die Fabriken besetzen, Kommunikationskanäle kontrollieren, weil wir dazu später nicht mehr in der Lage sein werden.» Doch schnell setzte die Ernüchterung ein. Zu wenige trauten sich, ihre Meinung offen kundzutun, es gab keine echte Bewegung, keine linken Kräfte, kaum politisches Bewusstsein. «Da begann für mich eine sehr schwere Zeit. Für mich bedeuteten die Ereignisse den völligen Zusammenbruch meines Wertesystems.»

Die Familiengeschichte der 64-Jährigen ist eng verbunden mit der Geschichte des Landes. Ihr Grossvater war ein bekannter Sozialrevolutionär. «Ich kann hier gar nicht weg», ist sie überzeugt. Vorwürfe von Bekannten aus dem Westen, untätig zu sein, treffen sie hart. «Von Natur aus bin ich ein kämpferischer Typ.» Dennoch kam sie zum Schluss, dass es keinen Sinn ergebe, auf die Barrikaden zu gehen, wenn die eigenen Kräfte dies nicht zuliessen. Diese Erkenntnis musste sie sich regelrecht abringen. «Das quält mich immer noch.»

Aufforderungen aus ihrem Umfeld, das Weite zu suchen, brachten sie ins Grübeln, änderten aber nichts an ihrer Entscheidung: «Mein Platz ist hier.» Sie unterrichtet an einer Hochschule und ist Teil einer kleinen unabhängigen künstlerischen Forschungsgruppe, die sich mit Hierarchien in der Kunst und der Dekolonialisierung von Museumsräumen auseinandersetzt. Dass die Mehrheit der Bevölkerung passiv bleibt, schweigt oder den Krieg sogar unterstützt, müsse kritisch hinterfragt werden. «Es ist jetzt extrem wichtig, darüber zu sprechen, warum die Menschen so sind.»

Der Slogan «No Future» auf der schwarzen Mütze von Alexander Tschorni* entspricht dem Zeitgeist. Im Kontrast dazu steht das energische, verhalten optimistische Auftreten des 37-Jährigen, der libertäre Einstellungen pflegt, sich seinen Lebensunterhalt mit Montagearbeiten verdient und Obdachlose unterstützt. Für Männer im wehrfähigen Alter stellt sich die Situation nach der Teilmobilmachung im September weitaus existenzieller dar als für Frauen. Ob er keine Angst habe? «Als das alles angefangen hat, habe ich eher einen gewissen Auftrieb gespürt. In Friedenszeiten hatte ich aus irgendeinem Grund mehr Befürchtungen als jetzt.» Trotzdem – die allgegenwärtigen Polizeipatrouillen nerven ihn. «Aber das war schon immer so.»

Am Abend des 24. Februar 2022 ging er mit einem Antikriegsplakat zum Majakowski-Denkmal. Mit gehobener Laune, weil er dachte, jetzt komme es zum «Maidan» wie seinerzeit in der Ukraine, jedenfalls passiere etwas. «Aber dann wurde ich überwältigt, auf den Boden geworfen und festgenommen. Mein Arm bereitet mir immer noch Probleme.» Wenige Tage später wiederholte sich die Szene. Die Gerichtsvorladungen ignorierte Tschorni, im Sommer musste er nach einer erneuten Festnahme dann doch zwei Wochen Haft absitzen. Er hatte Aufkleber dabei, die die ganze Palette seiner kritischen Haltung wiedergeben: gegen Krieg, gegen den ewigen belarusischen Herrscher Alexander Lukaschenko, zur Unterstützung politischer Gefangener.

Tschorni will um keinen Preis das Land verlassen, auch wenn er sich der Risiken bewusst ist. Sein Credo lautet: Wenn alle weggehen, bleibt niemand zurück, der etwas tun kann. Er will den Moment nicht verpassen, wenn die Bevölkerung endlich beginnt, sich gegen das russische Herrschaftssystem zu wehren. Bis dahin sieht er als Handlungsoption nur zufällige Gespräche im Bus oder bei anderen Gelegenheiten. «Ich hatte sogar den Gedanken, durch Russland zu reisen und zielgerichtet mit Leuten zu reden. Aber ich nehme das alles sehr emotional wahr und kann mir so natürlich Probleme einhandeln.»

Täglich auf der Strasse

Kommunikation ist auch für Lisa Worobjowa* das zentrale Thema. Sie ist ethnische Ukrainerin. «Ich bin aber in Moskau aufgewachsen, also von der Denkweise her Russin.» Der Vater, eine Grossmutter und die Stiefschwester leben in Kyjiw. Ihr Freundes- und Bekanntenkreis zu Hause hat sich aufgelöst. Ständig müsse sie sich anhören, sie solle doch abhauen, wenn ihr etwas in Russland nicht passe. «Für mich ist schwer hinzunehmen, dass man mir so etwas ins Gesicht sagt.» Sie selbst würde nie jemanden dazu auffordern, das Land zu verlassen.

Worobjowa ist Künstlerin und Kuratorin. Seit Herbst arbeitet sie als Korrespondentin für ein oppositionelles Medium. All ihre Interessen seien auf das Erfassen und Verstehen der aktuellen Ereignisse ausgerichtet, die sie und ihr Land beträfen. «Ich habe den Eindruck, dass all jene, die im akademischen Feld oder im Journalismus vom Ausland aus arbeiten, das Gespür verlieren für das, was hier passiert.» Sie hingegen setzt sich bewusst ungefiltert dem aus, was andere nur in den Nachrichten verfolgen. Tagtäglich führt sie für ihren Job Strasseninterviews, begleitet von einem Kameramann. Rund dreissig Prozent der Befragten antworten – nicht immer wahrheitsgemäss, da ist sie sich sicher.

Trotzdem findet sie interessant, was sie zu hören bekommt, die Gespräche mit Unbekannten liegen ihr. «Sechzig Prozent positionieren sich ausserhalb jeglicher Politik – die finde ich am problematischsten.» Gerade wegen dieser Gruppe lohne sich der Aufwand. Die Menschen in Russland müssten ein aktives bürgerliches Bewusstsein entwickeln. «Sie sollen verstehen, dass sie auf schwierige Fragen selber eine Antwort geben können. Das sehe ich als Ziel meiner Tätigkeit.» Normalerweise laufen die Gespräche glimpflich ab, aber als sie einen jungen Mann zum Abzug der russischen Truppen aus Cherson befragte, verständigte der die Polizei. Es folgten acht Stunden auf der Wache.

«Eines hat sich für mich verändert: Zu den Menschen, mit denen ich tagtäglich auf der Strasse spreche, auch wenn es sich um Putinist:innen handelt, spüre ich viel mehr Verbundenheit als zu emigrierten Oppositionellen», sagt Worobjowa. «Uns umgibt ein und derselbe Kontext, auch wenn sie Propaganda konsumieren und ich meine Informationen aus anderen Quellen beziehe.» Jedenfalls hat sie nicht das Gefühl, ihre Koffer packen zu müssen. «Ich kann immer noch arbeiten, auch wenn meine Paranoia zunimmt, dass irgendwann um sechs Uhr morgens der Geheimdienst FSB vor meiner Tür steht.»

* Namen aus Sicherheitsgründen geändert.

Nachtrag vom 16. März 2023: Angriff auf den Frieden

Ein Jahr und sechzehn Tage: So lange blieb der mit weissem Klebeband auf der Schaufensterscheibe einer Buchhandlung im Zentrum von St. Petersburg angebrachte Schriftzug «Miru mir!» (Frieden der Welt!) unbeschädigt. Kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte Ljubow Beljazkaja, die Betreiberin des Ladens «Alle sind frei», damit ihre Haltung zu Militarismus und Krieg für alle sichtbar offengelegt. Seither gab es weder Schmierereien noch sonstige Formen von Vandalismus.

Am Samstag war es doch so weit: Über dem ersten «M» klaffte ein Einschussloch, über die Scheibe hinweg zogen sich lange Risse. «Kaum zu glauben, dass es Menschen gibt, die so sehr etwas gegen das Konzept des friedlichen Zusammenlebens haben», kommentierte Beljazkaja auf Instagram. Nach dem ersten Schreck bat sie um Spenden, um die Scheibe auszutauschen. Zusätzliche Ausgaben kann der kleine Laden zurzeit nicht stemmen, dank breiter solidarischer Unterstützung liess sich aber zumindest dieses Problem rasch lösen.

Die Polizei einzuschalten, zog Beljazkaja gar nicht erst in Betracht; die tauchte dann von selbst auf. Obwohl sie ihren Verzicht auf eine Anzeige schriftlich versichert hatte, fand sich eine Kriminalexpertin ein. Sie bestätigte, dass der Schaden durch den Schuss aus einer Waffe entstanden war. Es folgte eine kurze Tatortbesichtigung – doch weder im Laden noch im Schneedickicht auf der Strasse liess sich das Projektil auffinden. Damit hatte sich die Geschichte für die Polizei auch schon erledigt.

Wer hinter dem Angriff steckt, ist nicht bekannt. Die Haltung der Polizei ist derweil eindeutig: Selbst im Fall einer Anzeige würden keine Ermittlungen eingeleitet. Nicht einmal die Aufnahmen der Videoüberwachung wollten die Uniformierten einsehen.