Erlesene USA (2): Schreckgespenst linker Campus

Liest sich wie eine Mustervorlage des Kulturkampfs: William F. Buckleys «God and Man at Yale» aus den fünfziger Jahren bietet ein Déjà-vu der unheimlichen Art.

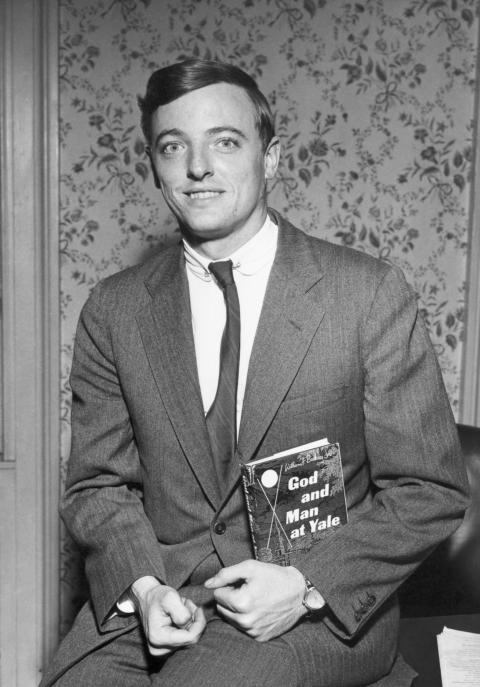

William F. Buckley 1951 mit seinem ersten Buch. Foto: Getty

Seit Donald Trump zur alles bestimmenden Figur der Republikaner:innen aufgestiegen ist, wird in den USA diskutiert, wie es zur Radikalisierung dieser Partei kommen konnte. Früher, so die Implikation, sei der vernünftige Teil der Rechten eine verlässliche Säule in diesem Land gewesen. Heute herrscht nur noch MAGA («Make America Great Again»). Was also ist aus dem guten alten Konservatismus geworden?

Geht man dieser Frage nach, landet man früher oder später bei William F. Buckley. Der 2008 verstorbene Publizist und Fernsehstar gilt als Vater ebenjenes «modernen Konservatismus», der heute von vielen vermisst wird. Buckley war Gründer des Magazins «National Review», moderierte 33 Jahre lang die TV-Talkshow «Firing Line», schrieb über fünfzig Bücher. Wenige Personen haben die US-amerikanischen Debatten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so geprägt wie er. Eine Beschäftigung mit dem «Buckleyismus» drängt sich also auf, will man die politische Gegenwart verstehen. Anders als oft suggeriert, zeigen sich dadurch allerdings weniger Brüche als vielmehr Kontinuitäten. Letztlich schärfte Buckley genau die Werkzeuge, mit denen die US-Rechte heute operiert.

Anekdotische Evidenz

Buckley war gerade einmal 25 Jahre jung, als 1951 sein erstes Buch, «God and Man at Yale», erschien. Er schilderte darin, wie verhängnisvoll sich die Eliteuniversität, an der er ein Jahr zuvor seinen Abschluss gemacht hatte, entwickelt habe. Buckley diagnostizierte eine «Vorherrschaft der Linken», und das nicht nur in Yale, sondern allgemein im Hochschulwesen, was wiederum enorme Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA habe. «Sie gewinnen, und wir verlieren», schrieb er. Der Liberalismus sei zum «absoluten Diktator der Vereinigten Staaten» geworden.

Der Katholik Buckley klagte, dass die Student:innen vom christlichen Glauben weggeführt und auf einen ökonomischen «Kollektivismus» gepolt würden. Statt Individualismus werde Keynesianismus gelehrt. Yale produziere «atheistische Sozialisten». Um bei diesem Fazit anzukommen, hatte er eine Auswahl von Büchern aus dem Unterrichtskanon sowie öffentliche Statements einiger Professor:innen analysiert; den Rest erledigten Anekdoten. Im Ton schwankte Buckley zwischen Wehleidigkeit und Arroganz.

Als grundlegendes Übel machte er den «Aberglauben der akademischen Freiheit» aus – so auch der Untertitel des Buches. Während Yale früher eine klare pädagogische Mission gehabt habe, würden nun im Namen der Wissenschaftsfreiheit allerlei extreme Ideen unterrichtet. Buckley sprach in diesem Zusammenhang von «Laissez-faire-Bildung» und forderte eine Einengung des Lehrplans. Um das zu erreichen, appellierte er an die Alumni – also die ehemaligen Student:innen, die durch Spenden den Betrieb der Privatuniversität ermöglichten –, ihre Macht wahrzunehmen und Kontrolle über die Institution zu gewinnen.

«God and Man at Yale» liest sich aus heutiger Sicht wie eine Mustervorlage des Kulturkampfs. Und dieser Kulturkampf beginnt fast immer mit der Verzerrung der realen Machtverhältnisse. Als Buckley seine Karriere begann, sass zwar mit Harry Truman tatsächlich ein vergleichsweise progressiver Demokrat im Weissen Haus. Von linker Vormacht konnte jedoch keine Rede sein. Truman glaubte fest an die Marktwirtschaft und liess mit seiner «Loyalty Order» Bundesbeamt:innen per Dekret auf ihre Gesinnung prüfen. Die USA waren in den fünfziger Jahren ein in vieler Hinsicht erzkonservatives Land, geprägt durch die anhaltende Segregation im Süden und den «McCarthyismus», also die Jagd auf Linke. Auch an der Yale-Universität wurde weiterhin die kapitalistische Ordnung bewahrt. So vehement sich Buckley als nonkonformistischer Verteidiger einer untergehenden Kultur inszenierte, so sicher war seine Macht als Spross einer weissen, reichen Ölindustriefamilie.

Cancel Culture von rechts

Die nachhaltigste Wirkung erzielte Buckley dadurch, dass er die Universität als einen der zentralen Schauplätze des politischen Kampfes etablierte und radikale Student:innen zum Feindbild des Landes erkor. Etliche rechte Figuren schlossen in den folgenden Jahrzehnten an die Kritik in «God and Man at Yale» an, von David Horowitz über Dinesh D’Souza bis Peter Thiel. Auch republikanische Politiker:innen kultivieren seither das Schreckgespenst des linken Campus, oft kombiniert mit dem Ruf nach extremen Repressionen. «Wenn es ein Blutbad braucht, dann lasst es uns hinter uns bringen», kommentierte Ronald Reagan als kalifornischer Gouverneur im Jahr 1970 die Uniproteste gegen den Vietnamkrieg. Der republikanische Senator Tom Cotton forderte erst vergangene Woche von der Biden-Regierung, die Nationalgarde an die Columbia-Universität zu schicken, um die dortige Gaza-Solidaritätsbewegung zu unterdrücken.

Wie Buckley damals kämpfen rechte Kräfte auch heute darum, Bildungspolitik ideologisch einzuengen. Der Autor:innenverband PEN America gab kürzlich bekannt, dass allein zwischen Juli und Dezember 2023 rund 4300 Bücher in 23 Bundesstaaten aus dem Lehrplan entfernt wurden – die grosse Mehrheit, weil queere Charaktere vorkommen oder Rassismus thematisiert wird. Gruppen wie Moms for Liberty und Utah Parents United treiben diese Kampagnen voran, Politiker:innen wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, setzen sie um. Ganze Forschungsfelder wie die Critical Race Theory oder die Postkolonialen Studien werden von rechts dämonisiert, ungeliebten Fachbereichen die Gelder gekürzt. Während sich Rechte über linke Cancel Culture beklagen, zensieren sie selbst fleissig, was sie stört.

An der Figur Buckley zeigt sich, wie fliessend die Grenzen zwischen bürgerlichem Konservatismus und Rechtsextremismus sein können. Buckley brachte zwar als intellektueller Snob eine gewisse Weltgewandtheit in die rechte Bewegung, wie sein Biograf Sam Tanenhaus festhält. Als Verkörperung eines verloren gegangenen «respektablen Konservatismus» sollte man ihn aber nicht verklären. Buckley schwärmte vom spanischen Diktator Franco, lobte die südafrikanische Apartheid als «brillant durchdachte Struktur», rechtfertigte den US-amerikanischen Rassismus und liess regelmässig Antisemit:innen in der «National Review» zu Wort kommen. Buckleyismus und Trumpismus mögen sich in der Ästhetik unterscheiden, ideologisch sind sie direkt verbunden.

William F. Buckley: «God and Man at Yale. The Superstitions of ‹Academic Freedom›». 70th Anniversary Edition. Skyhorse Publishing. New York 2021. 240 Seiten. 30 Franken.