… eine unangepasste Politik machen: Mehr Volk wagen?

Was tun gegen die Krise und den Aufstieg der Rechten? Die belgische Theoretikerin Chantal Mouffe meint: Ein linker Populismus muss her!

Das Wort «Populismus» lässt an eine rohe Sprache denken, die keine Nuancen kennt, Unterschiede einebnet und an Ressentiments appelliert. An eine Rhetorik also, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, wie Chantal Mouffe öffentlich auftritt. Vor einigen Wochen etwa referierte die 73-Jährige an der Pariser Hochschule Sciences Po: Elegant gekleidet, das Haar sorgfältig gescheitelt, sprach die belgische Politikwissenschaftlerin in konzentriertem Tonfall, bemüht um begriffliche Präzision und argumentative Stringenz. Und doch war ihr Vortrag im Kern nichts anderes als ein Plädoyer für den Populismus.

Nach Paris gekommen war Mouffe auf Einladung der Hochschulgruppe von La France insoumise (Das widerspenstige Frankreich), der Bewegung, die der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon gegründet hat, um sich eine Organisation für seine Kandidatur bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl zu schaffen. Es war nicht der erste Auftritt Mouffes in diesem Umfeld: Erst im Oktober vergangenen Jahres sass sie mit Mélenchon auf einem Podium in der Pariser Maison de l’Amérique latine. Mehr als zwei Stunden tauschten sich die Theoretikerin und der Linkspolitiker dabei aus. Verbindendes war schnell gefunden: Mouffe wie Mélenchon sehen in der Mobilisierung des «peuple», des «Volks» also, gegen die «Oligarchien des Finanzkapitalismus» die zentrale politische Herausforderung für die Linke heute.

Mélenchon ist damit so etwas wie die realpolitische Verkörperung dessen, wofür Mouffe schon seit Jahren wirbt – eine populistische Strategie, die an die Stelle des angepassten Kurses der Sozialdemokratie wie auch kommunistischer Revolutionsrezepte treten soll. Dabei engagiert sich Mouffe beileibe nicht nur in Frankreich, ihre Ideen, die sie mit ihrem 2014 verstorbenen Mann Ernesto Laclau über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat, beeinflussten die griechische Linkspartei Syriza genauso wie deren spanisches Pendant Podemos. Nicht von ungefähr ist 2015 ein langes Gespräch zwischen Mouffe und dem Podemos-Spitzenpolitiker Íñigo Errejón als Buch erschienen. Bei dessen Lektüre stellt die Leserin schnell fest, dass die beiden DiskutantInnen in fast allen wesentlichen Punkten übereinstimmen – was dem Ganzen beinahe den Charakter eines Dialogs zwischen Lehrerin und eifrigem Schüler verleiht.

Aufstieg der Rechten

Trotzdem ist das Bändchen aufschlussreich. Mouffe zufolge ist das Modell der liberalen Demokratie in eine schwere Krise geraten: Durch den Siegeszug des Neoliberalismus wurden in den vergangenen Jahrzehnten demokratische Prozesse nach und nach ausgehöhlt. Mit dem Ergebnis, dass heute die politischen Eliten Entscheidungen durchsetzen, die angeblich unumgänglich sind, obwohl sie den Interessen grosser Teile der Bevölkerung zuwiderlaufen. «There is no alternative» – der Satz, mit dem Margaret Thatcher, die frühere britische Premierministerin, ihren Feldzug gegen Gewerkschaften und den Sozialstaat rechtfertigte, ist damit zum Signum einer ganzen Ära geworden. Gesellschaften aber, in denen Entscheidungen nicht mehr verhandelbar sind, weil ökonomische Zwänge den Kurs diktieren, sind Mouffe zufolge keine Staaten mehr, in denen «das Volk» herrschen würde, sondern als «Postdemokratien» zu betrachten.

Die Stärke dieser Analyse liegt darin, dass sie plausibel macht, warum populistische Bewegungen schier überall reüssieren: Das Brexit-Votum der Briten, der Wahlsieg Donald Trumps, der Aufstieg der europäischen Rechten – all das wirkt wie eine trotzige Reaktion des «Volks» auf die Vorherrschaft von TechnokratInnen. Allerdings äussert sich dieses Aufbegehren in reaktionärer Form, spült autoritäre Führerfiguren nach oben und macht menschenfeindliche Ideologien salonfähig.

«Das Volk» ist nichts Gegebenes

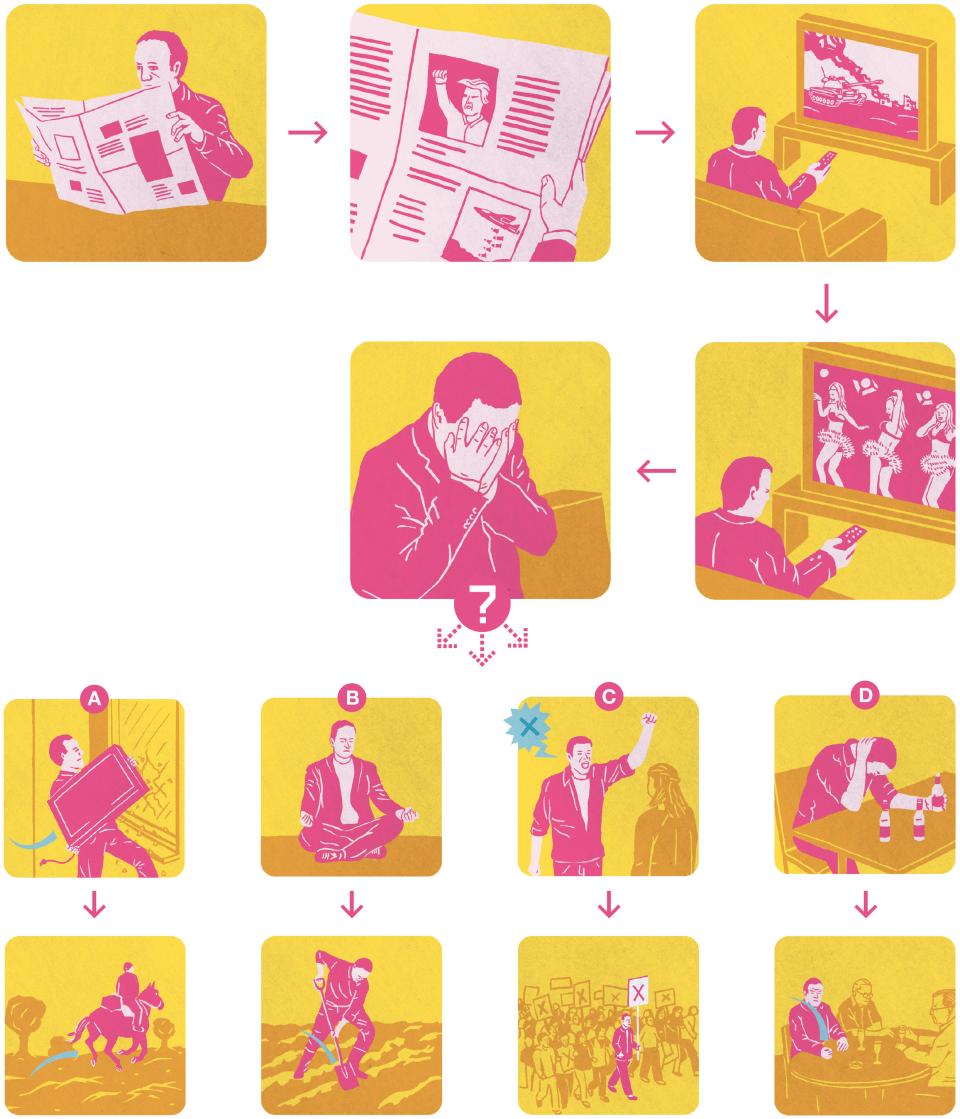

Laut Mouffe ist die Linke aber schlecht beraten, wenn sie auf dieses Phänomen mit pauschaler Ablehnung reagiert – also so, wie es die Liberalen tun, wenn sie die widerspenstigen Massen mit Verachtung strafen und «Populismus» nur als Schimpfwort gebrauchen. Vielmehr müsse man um diesen Begriff kämpfen und ihm eine neue Bedeutung geben, im Sinne eines linken Populismus. Konkret heisst das für sie, dass eine Politik, die die Vorherrschaft des Neoliberalismus brechen und rechte Bewegungen zurückdrängen will, versuchen muss, «das Volk» von links zu mobilisieren – mit einer polarisierenden Rhetorik, die die Affekte der Menschen anspricht und gegen die herrschende «Elite» polemisiert.

Entscheidend dabei ist, dass für Mouffe dieses «Volk» nichts Gegebenes darstellt, sondern erst politisch konstruiert wird: Das Buch, in dem ihr Gespräch mit Errejón aufgezeichnet ist, heisst deswegen im Original auch «Construir pueblo», «das Volk konstruieren». Darin unterscheidet sich der linke Populismus von seinem rechten Zwilling. Für diesen steht immer schon fest, wer «das Volk» ist, da dieses entlang ethnischer oder auch kultureller Kriterien definiert ist. Für Mouffe dagegen könnte dieses Wort prinzipiell auch eine inklusive Grösse bezeichnen, dann nämlich, wenn Feministinnen, wirtschaftlich Ausgebeutete oder auch MigrantInnen sich gemeinsam unter dem Schlachtruf «Wir sind das Volk!» versammeln, um gemeinsam den «Oligarchen» Paroli zu bieten.

Ein «Europa der Völker»?

Dennoch weist dieses Programm Schnittmengen mit den Parolen auf, mit denen auch Europas RechtspopulistInnen ins Feld ziehen. Bei ihrem Vortrag in Paris sagte Mouffe etwa: «Der Hauptfeind des Neoliberalismus ist die Souveränität des Volkes.» Dieser Satz könnte genauso von der Front-National-Chefin Marine Le Pen stammen, die ebenfalls die – angeblich an die Europäische Union verlorene – französische Souveränität wiederherstellen will. Und auch die Zeitschrift «Compact», eine der wichtigsten Publikationen der radikalen Rechten in Deutschland, begreift sich als «Magazin für Souveränität».

Überhaupt eint die RechtspopulistInnen die Vorstellung, dass es ein Zurück zur Nation geben müsse. An die Stelle der EU solle «ein Europa der Völker» treten – eine Ordnung also, die so vor hundert Jahren existiert hat. In dieser Konstellation spielt Mouffes Programm denjenigen in die Hände, die eine antiliberale «Querfront« anstreben, also versuchen, national gesinnte Kräfte auf der Rechten wie der Linken zu vereinen.

Eine solche Allianz richtet sich nicht zuletzt gegen den linken Internationalismus, eine der schönsten Ideen, die die ArbeiterInnenbewegung einst formuliert hat: die Vorstellung, dass Grenzen zwischen den vereinzelten Individuen wie auch den «Völkern» zu überwinden sind und es sich lohnt, für ein universalistisches Projekt zu kämpfen. Historisch mögen die «Proletarier aller Länder», die sich hätten vereinen sollen, das in den entscheidenden Momenten nie getan haben. Letztlich läge aber genau darin, dass die Unterdrückten sich nicht länger durch Grenzen gegeneinander ausspielen lassen, der Sinn dessen, was das Wort «Solidarität» meint.

Für die AnhängerInnen des Linkspopulismus ist dieses Ideal eine Illusion, weil die primäre politische Grösse für viele Menschen immer noch die eigene Nation sei. Sie halte es für ein Problem, sagt Mouffe im Gespräch mit Errejón, «dass die Linke zumeist eine sehr negative Haltung gegenüber der Idee des Patriotismus einnimmt, als könnte Patriotismus sich nur in reaktionärer Form äussern».

Allein: Derlei feine Unterschiede lassen sich zwar gut im Salon oder im Vorlesungssaal entwickeln; doch draussen in den politischen Auseinandersetzungen gehen solche Nuancen leicht verloren.